簡介

颱風露絲

颱風露絲形成及途徑

1971年8月10日,一熱帶低氣壓在關島以西約一百浬處形成,然後迅速增強至颱風程度,該熱帶氣鏇被命名為露絲。形成後的露絲向西以時速14海浬移動,其中心氣壓頗高,而環流細小,雲區總直徑只有二百至三百海浬。露絲橫過菲律賓海後於8月14日在呂宋北部登入,當地錄得露絲中心最高風速為每小時75海浬。受呂宋中部山區的地形影響,進入南中國海後的露絲風力有所消減。

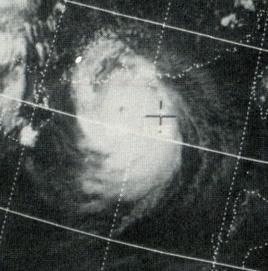

進入南中國海以前,露絲的路徑主要受位於華中的高壓引導而向西。當露絲進入南中國海後,位於華中的高壓開始減退,露絲的移動速度於是減慢,並逐漸轉向西北。同時其中心風力亦有所加強,8月15日零時(香港時間)美軍氣象偵察機測得其中心氣壓在10小時內由980毫巴下降至959毫巴。當天下午錄得其中心風速為每小時130海浬,但其中心雲區直徑只為一百海浬左右。

襲港過程

皇家香港天文台於8月14日下午5時懸掛1號戒備訊號,當時露絲位於香港東南400海浬的南中國海上,向西北偏西以10海浬移動。至8月16日,露絲開轉向北以時速約7海浬移動,天文台在當日上午5時發出 3號強風訊號,當時露絲正集結在香港以南偏東約150海浬之南中國海上。天文台同時提醒公眾,由於露絲的細小環流,香港的風力有可能在稍後迅速增強。當天早上9時50分,香港天文台改掛7號烈風或暴風訊號。至中午12時25分,露絲中心在香港以南約100海浬,天文台改掛7號烈風或暴風訊號,表示香港將轉吹東南風。當天下午,露絲的中心氣壓約為953毫巴。

香港的離岸地區首先在當天的傍晚開始吹烈風。入夜以後,大部分地區亦開始吹烈風。至晚上9時10分,露絲位於天文台西南偏南約50海浬,天文台於此時改懸 9號烈風或暴風加強訊號,並在10時50分改掛10號颶風訊號。香港不少地區皆錄得颶風,特別是香港的西部風力猶為多勁。露絲的風眼在香港西部由南向北以時速10海浬掠過。長洲,大嶼山西部,青山、石角嘴皆在風眼經過時出現風力突然緘少。露絲的中心之後進入后海灣,然後向西北偏北方向吹向廣州。天文台在上午4時40分改掛6號烈風或暴風訊號,然後在9時15分改掛3號強風訊號,在中午除下所有風球。

在露絲襲港期間,天文台錄得6小時的烈風。啟德機場錄得1小時的颶風,長洲:3小時的颶風,大老山:5小時的颶風。天文台的最高陣風為每小時121海浬,長洲:105海浬,橫瀾島:102海浬。大帽山的風速計最高錄得150海浬的風速,然後不勝負荷損毀。

露絲同時帶來豪雨,8月17日早上一時至四時三小時內,天文台錄得167.5毫米的雨量。位於大老山的雨量計紀錄出格,估計在早上8時30分最大雨時雨量為每小時513毫米。天文台在8月17日共錄得288.1毫米雨量,是香港八月的單日紀錄。

影響及傷亡

30艘共約20萬噸的遠洋船在露絲襲港期間擱淺或發生碰撞。300多艘小艇嚴重受損或沉沒。6艘油麻地小輪在港內擱淺。3艘來往港澳的水翼船亦嚴重受損。當中來往香港及澳門的2,616噸客輪“佛山號”在颱風訊號下暫停服務,於大嶼山東北角被颶風吹至翻轉沉沒,92名船員中只有4人獲救。另外“利航號”渡輪亦被吹沉,9名船員喪生。在陸上,5,644人無家可歸,超過100處出現山泥傾瀉,30,000條電話線失靈。觀塘的一個變壓站在16日晚上發生火警,火勢在大風下一度不受控制,新界及九龍廣泛停電。總共有110人在露絲襲港期間死亡,286人受傷。