概述

中文名稱:光之教堂/六甲山教堂 光之教堂

光之教堂地理位置:日本大阪

教堂規模:約113平米,能容納約100人

設計者:安藤忠雄

竣工時間:1989年

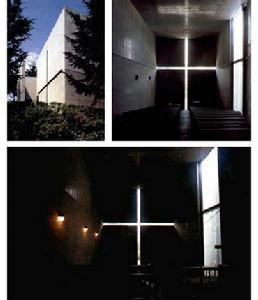

簡介:日本最著名的建築之一。它是日本建築大師安藤忠雄的成名代表作,因其在教堂一面牆上開了一個十字形的洞而營造了特殊的光影效果,使信徒們產生接近上帝的錯覺而名垂青史。它獲得了由羅馬教皇頒發的二十世紀最佳教堂獎。

安藤忠雄教堂三部曲

光之教堂是安藤忠雄教堂三部曲(風之教堂、水之教堂、光之教堂)中最為著名的一座。光之教堂的魅力不在於外部,而是在裡面,那就像朗香教堂一樣的光影交疊所帶來的震撼力。然而朗香帶來的是寧靜,光教堂帶來的卻是強烈震動。光之教堂的區位遠不如前兩者那般得天獨厚,也沒有太大的預算。但是,這絲毫沒有局限了安藤忠雄的想像世界。堅實厚硬的清水混凝土絕對的圍合,創造出一片黑暗空間,讓進去的人瞬間感覺到與外界的隔絕,而陽光便從牆體的水平垂直交錯開口裡泄進來,那便是著名的“光之十字”——神聖,清澈,純淨,震撼。 光之教堂內部

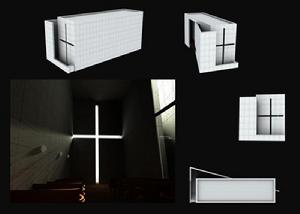

光之教堂內部建築特色:

基地平面

從基地平面圖來看,兩個呈“凹”字的部分首尾相接。一是教堂主體,另一個功能類似於過道,根據遊客的描述,風之教堂坐落於海拔800米的臨海峭壁之上,穿過狹窄的樓梯、灰暗的走廊以及半日式的園林一面是矮牆,而另一面是濃密的灌木。入口前面的花園沒有太多的通常的處理手法,只有草坪和邊緣處的樹。仍然看不到海。然後便進入“風之長廊”的入口。通道式的部分似乎顯得相當普通,然而與主體呈30度的特徵,使得沿階而上的人,得以順利地在運動中觀察“風之長廊”的形體。通過這“第四度空間”對於建築印象油然而生,不待堆疊穿斫、測量推度,自然湧現,隨著視線的遊動,感受到音樂般的節奏——把物象之美轉化為意境之美的生命體悟。

另一個特徵,就是路線的相似。在長長的廊道盡頭,風之教堂正廳的入口被設計成一個180度轉向的曲折入口,這一點同樣可以在上山的這條路徑上找到呼應,如同反覆出現的主題,一張一弛,輕快的韻律感。

安藤以其抽象的、肅然的、靜寂的、純粹的、幾何學的空間創造,讓人類精神找到了棲息之所。教堂設計是極端抽象簡潔的,沒有傳統教堂中標誌性的尖塔,但它內部是極富宗教意義的空間,呈現出一種靜寂的美,與日本枯山水庭園有著相同的氣氛。建築的布置是根據用地內原有教堂的位置以及太陽方位來決定的。禮拜堂正面的混凝土牆壁上,留出十字形切口,呈現出光的十字架。建築內部儘可能減少開口,限定在對自然要素“光”的表現上 。十字形分割的牆壁,產生了特殊的光影效果,使信徒產生了一種接近上帝的奇妙感覺。

光之教堂外部

光之教堂外部“風之長廊”

連廊為直筒形,盡端意外地徑直通向峭壁與海,而是在近盡頭右側門以一種非常隱諱的方式連線教堂主廳——大氣的聯通手法、用鋼結構的分割模擬柱廊效果、磨砂玻璃形成的半封閉空間以及地勢引起的落差(下降),拉長了時空距離,模糊了尺度感。海風貫穿而過,沁人心脾——“風之教堂”由此得名。風之長廊不能簡單將之定義為通道,因為它具備柱列的元素。

柱廊的序列特點充分利用結構本身造成的豐富的光影和虛實的變化,使得建築表達具有相當的敘事性,同自然互相滲透,關係和諧——但是由於磨砂玻璃的半透處理,大大削弱了光影的眩暈感。另外,安藤曾經為了避免柱子對空間單純性的干擾而將牆做到與柱子等厚。做這樣的取捨,卻在另一方面戲劇般的增加了通道的縱深感,使得每前進一步都在積累一份敬畏與思考。

區別於普遍意義上的教堂——人們常在正廳內十字架前獲得靈魂的救贖,六甲山禮拜堂則不僅僅局限於主體部分,在這“風之長廊”你依舊能夠體驗到宗教的狂熱。不過前者趨於神秘主義和紀念性,後者則更加符合東方自然審美的趣味。

“牆體剝奪了柱子的意義、神聖的特性和韻律……原生的風景是一種隱藏在黑暗之中的意識,是一束在深度中逐漸消失的光線,是一種冰冷的觸覺,是在幽暗空間中另人恐懼的柱列。從柱列中發出的笑聲,回應著昏暗、搖曳的光線。”——安藤忠雄。

然而風之長廊的“柱”列思想卻似乎與預期效果相悖——也許大師也從未考慮作一個正真正意義上的“柱”廊,爾後對於光影的至高理解則全部傾注於“光之十字”的誕生。

光之教堂的結構

光之教堂的結構正廳與“影之十字”

通過連廊,步下樓梯,右轉90度,打開鋼門,進入正廳。主體部分包含2個6.5米直徑的概念球體,構成了大師心中的“純粹空間”。再轉90度,便能直面聖壇——因為受地形、植被限制導致的一個180度轉向的教堂入口。入口運動路線的曲折,與長廊直截了當的簡潔表達形成鮮明反差,豐富了空間形式。內部空間最值得注意的是引入光線的表達方法。如果與大阪茨木教堂的“光之十字”比對,也許我們可以將六甲山的落地窗戲稱為“影之十字”——前者以光線從縫隙中傾瀉製造神跡,後者則意欲通過分割投影達到同樣的效果。

“影之十字”從視覺震撼的角度來講還不夠有力——關注了內外空間的滲透,但是缺乏“光之十字”的象徵意圖,但是從形式上來看可以推斷風之教堂的正廳採光的做法是“光之十字”的雛形。從氣氛上來說,相對於“影之十字”創造的自然幽靜空間, “光之十字”的表達太過強勢,通過黑暗的內部空間的壓抑作用,使目光不由自主受到光的引導。教堂中各種擺設的比例、材料感覺、功能和結構問題都得到審慎考慮,與空間主體互依互存。造型的簡潔同時也提供了空間的張力。風、水、光系列教堂堪稱近年日本宗教空間設計的領軍之作。從“風之長廊”忘我的身心愉悅、 “鏡面湖”與自然的精神對話直至最後的 “光之十字”高唱的天國讚歌,安藤的思想從質樸的感動蛻變為冰冷的震懾,同時也走到了盡頭。風之教堂格調清新明快,富人文主義精神。沐浴於光與風的福澤,思考隨著情緒的微張至飽和,絲毫不顯壓抑和沉重。在風之教堂中,十字的表達降到了最低——“影之十字”出充其量只是為光影服務,掛在聖壇前的十字架也不過是功能性指示罷了。宗教被淡化,建築在此成為通靈的媒介。沒有偶像,沒有符號——毫無理由卻感動得無可名狀。

結構

“風之長廊”:總長達40米,由一系列2.7米見方的混凝土構架組成。頂棚由玻璃天窗和“H”型聯繫梁構成1/6圓拱狀頂。連線:樓梯(向下)

正廳:鋼門,以素混凝土牆面圍合。

塔樓:方柱型混凝土構築。

後院:90度牆體。

形式

凹字形——在設計定點時,保持原有自然形態的考慮。單純的幾何體體量——不同立方體的組合,錯落有致。空間處理都沒有止於單純,而是用一些處理手法在其中產生縫隙,並引入自然因素使之成為視覺中心——“光之十字”利用光線把人引入神的領域,“影之十字”則通過一面大玻璃窗引入室外斜坡的綠茵來塑造空間的個性。

複雜的空間序列——通過處理,從一系列視野阻隔的空間穿過後最終感覺到教堂的豁然開朗,使得一個尺度並不大的教堂也能夠產生單純體量的震撼力。

光之教堂外景

光之教堂外景建築語彙

清水混凝土與一般混凝土在材料上並沒有不同,而是在灌漿、拆除模版後,不再粉刷、或是裝飾、貼磚,保留下混凝土原本的質感,直接呈現出建築材料的真實面貌。為了追求效果,在模版上由過去的木板改良,採用先進的銅板取代過去的傳統木材模版。而製造出清水混凝土施工所使用的模板就稱為“清水模”,這樣能使拆掉模版後的混凝土表面沒有一般混凝土表面粗糙、窩麻面、夾渣、銹斑和氣泡,而保有光滑而細緻的材質。與柯布西耶被稱為“粗野主義”的做法相對。

牆的意願

“在建築的牆體中,有的是侵入性的,有的是抵禦性的。換言之,它們既可能是暴突的,也可能是拒絕的……在邀入的時候必定拒絕,在拒絕的時候必定邀入。它們表現的是一種建築的反叛。”

風之教堂中,除了主體的圍合外,牆的意圖顯得比較被動——作為限定,溫和的回歸其原本的作為。至於反叛之心卻是在光之教堂的空間形式上發揮到淋漓盡致。

光的個性

光與風,如同細語著韻律與和諧;光與水,在鏡像中碰觸光的形態;光與黑暗,則像一柄利刃撕裂虛無…… 光的本身不存在個性,在運用中作為某種自然現象的附屬,有趣的是總能很討巧地抓住人的心理變化。

力場

意味著人工環境和自然的融合。“在一個場地中,建築試圖去控制空無,而空無同時也在控制建築。 如果一個建築想要獲得自律和特性,不僅是建築,空無本身也應具有自身的邏輯。”風之教堂建立在一個坡面上,所以庭院和入口的設計顧忌了該方面的影響。同時,大師藉助坡勢達到了豐富空間的效果——長廊的縱深感、連線處出人意料的下降以及聖壇的高高在上,使人在運動時不經意的產生了心情的轉換,這一切無不是順應地形的傑作。

光之教堂

光之教堂安藤忠雄對教堂的解釋

安藤忠雄在講座中提到:“其實大家都沒懂光之教堂。”

“很多人都說那十字形光很漂亮。”

“我很在意人人平等,在梵蒂岡,教堂是高高在上的,牧師站的比觀眾高,而我希望光之教堂中牧師與觀眾人人平等,在光之教堂中,台階是往下走的,這樣牧師站的與坐著的觀眾一樣高,這樣就消除了不平等的心理。這才是光之教堂的精華。”

教堂落成前的一段對話

以下是該教堂落成前牧師和安藤的會談:“有句話想說,實際前幾天,在我們教會的總會上,決定建造一座新的教堂。由誰來設計這個教堂,我考慮再三,從日本以及世界上來挑選,唯有你安藤先生最合適了。所以請你來為我們設計這個新教堂。”宮本對接著對安藤忠雄說。

“我們認為,作為建築家,你是我們最好的選擇。可是作為條件,我們沒有很多的錢,所以這也是我們請你來設計的理由。”

“真的?沒錢?”安藤問道。

“確實,沒錢。”

“即使這樣也可以。”

這是發生在1987年春,日本大阪梅田附近的安藤忠雄建築事務所,委託人宮本和安藤的一段對話。宮本二美生是大阪茨木市日本基督教團茨木春日丘教會的會員。所屬的教堂是一個新教系列,約有50名成員的小教堂。1972年從本教會分立出來。15年來,一直在簡陋的木結構的教堂里進行教會活動,早就想擁有一個新教堂,為此在尋找設計教堂的建築師。

“新教堂的地點在大阪府茨木市北春日丘,過去的萬國博覽會場的附近。新教堂建兩層,建築面積330平米。一層約占總面積的一半。禮拜堂設在一層,它的後部設個母子休息室。二層作為教會的學校使用。禮拜堂設120人的座席。”

宮本接著提出了設計條件。安藤在紙上算計著什麼,然後對宮本說:“嗯……大約8千萬日元怎樣?”

“恐怕不行,我們只能付2千5百萬。”

“什麼?!你不是在開玩笑吧?!”安藤驚訝的問道。

“不是,即使我們借錢,最多也就是3千萬。”

“還有這樣的事兒?好吧,宮本先生,剩下的5萬你想辦法集資。”

“不行,就3千萬。”宮本毫不退步的說。

就這樣,安藤忠雄接下了留下他輝煌一頁的——光之教堂。

相關設計師:

貝聿銘、隈研吾、法蘭克·蓋里、沃爾特·格羅皮烏斯 、磯崎新、理察·邁耶 、黑川紀章、遠藤秀平