信息

顏莊村花鼓鑼子 顏莊村花鼓鑼子

顏莊村花鼓鑼子文化遺產名稱:顏莊村花鼓鑼子

遺產編號:Ⅲ-11

遺產類別:民間舞蹈

申報日期:2006

申報人/申報單位:萊蕪市鋼城區

遺產級別:省

簡介

“花鼓鑼子”為萊蕪市顏莊村所獨有。顏莊位於萊(蕪)、新(泰)路之要衝,

.

.既是商賈來往、匠人聚散的重要集鎮,又是迎神賽會、焚香祭祀的主要場所。經濟的繁榮,民間藝術的活躍,是“花鼓鑼子”形成的重要基礎。清末民初時期,本村的老藝人張鳳旨、苗傳美、劉俊田、楊春慶、吳慶乾等人十分要好,又都懷有一技之長,他們時時聚在一起,自娛自樂,成為本村春節年關、迎神賽會活動的中心人物。經過多年的試演,他們逐步將乞丐的敲花鼓、打銅鑼,賣鼠藥的耍旱傘,磨刀人的打夾板等技藝巧妙地融為一體,演變成一種獨特的歌舞說唱表演形式。由於以花鼓與銅鑼為其主要演出道具與伴奏樂器,故當地人們稱之為“花鼓鑼子”。

所在區域及地理環境

"花鼓鑼子"誕生於山東省萊蕪市鋼城區顏莊鎮顏莊村,東靠牟汶河,西靠205國道,南靠居全國十大鋼鐵企業第六位的萊鋼,省道803線貫穿南北。顏莊村是鋼城區顏莊鎮駐地,屬萊蕪市人口最多的行政村,相傳在春秋戰國時期該村就以人口眾多,交通發達而聞名。這裡交通方便,依山傍水,物產豐富,民風樸實淳厚,全村由九個自然村構成,村莊占地約2000畝,有5373人。歷史淵源

相傳清朝末年(1887年),那時的顏莊村土地荒涼,人民生活饑寒交迫,衣不遮體,食不飽肚,乞討者到處皆是。當時顏莊村位於萊(蕪)新(泰)路之要衝,既是商賈來往、匠人聚散的重要集鎮,又是迎神賽會、焚香祭祀的主要場所,經濟較為發達,民間文化藝術自然活躍。當時有村民張鳳旨、苗傳美、劉俊田、楊春慶、吳慶乾等人,酷愛民間藝術,時常聚在一起戲耍唱跳,自娛自樂。成為本村春節過年、迎神賽會活動的中心人物。經過多年的演練,他們逐步將乞丐的敲花鼓、藝人的打銅鑼,賣鼠藥人的耍旱傘,磨剪刀人的打夾板等技藝融為一體,演變成一種獨特的歌舞說唱表演形式,由於以花鼓、銅鑼為主要演出道具和伴奏樂器,故取名:花鼓鑼子。"花鼓鑼子"的起源與發展和當地的民間民俗及廟寺的祭祀活動有著密切的聯繫。過去的村民衣食無助,家境貧寒,他們時常去廟寺燒香跪拜,祈求神靈保佑家人平安,把生的渴望寄托在神靈上,在這種環境的影響下,他們不甘於貧窮和寂寞,時常聚在一起唱唱跳跳,自娛自樂,以窮歡樂來尋求精神上的滿足和心靈上的溝通。久而久之,則形成了花鼓鑼子這一獨特的藝術表演形式。在每年的春節前後是"花鼓鑼子"表演活動的熱鬧時期。他們五位藝人及樂隊鼓手一起到村中廟寺去燒香跪拜,祈求神靈賜福平安,保佑"花鼓鑼子"代代相傳。拜完神靈後,花鼓鑼子表演隊便集中排練演出,開始對台詞、湊戲文、並修整演出服裝和道具等,進行演出前的準備工作。此時,本村的村民可根據自己的經濟情況,給他們送些米麵和布料等,送錢送物,圖個祥和吉利。過了春節,先在本村演出三天,然後,再按請貼順序到外村和集鎮上去演出。正是這種形式和內容賦予了它頑強的生命力。

傳承人物

“花鼓鑼子”的第二代傳人李聖儒老藝人講,他是1932年投師於張鳳旨老師的。張鳳旨曾說過,花鼓鑼子到他學藝時已經歷了40多年。以此推算,此舞形成已有百年的歷史,並逐步形成了自娛娛人的藝術傳統。舞蹈特點

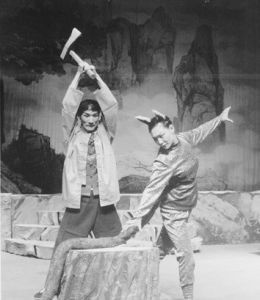

“花鼓鑼子”早期形式為5名演員說唱表演。領隊者腰系腰鼓,為戲曲中的小武生打扮;第二人為打小銅鑼者,花旦裝束(男扮女妝);第三人是打夾板者(夾板是用兩條長1·2米,寬6厘米,厚1厘米的竹片製作。每片下端用火烤成彎度為25度角作為把手,上端橫穿一條皮條將兩片上端連結,並安上兩個彈簧,彈簧上各系一個絨球作為裝飾。每片夾板上各安裝五枚圓形鐵片,鐵片可晃動,擊打夾板時,鐵片隨之響動),為丑角裝扮;第四人打小鑔(男扮女妝),扮相與第二人相同;第五人握油布傘,扮相同第三人。每年春節前農曆的臘月初八,他們5位藝人一起帶香火紙錢到村中廟內燒香磕頭,以乞求神靈保佑(他們選擇臘八有兩種含義,一是臘八諧音“拉把”,拉把拉把他們自己本身;二是拉把拉把“花鼓鑼子”這門民間藝術)。

拜完神靈後,“花鼓鑼子”隊便集中排練,5位老藝人各獻技藝(名為湊戲),唱小曲,對台詞,湊戲文並置辦道具、服裝等,進行演出前的準備工作。此時,本村的村民可根據自己的經濟情況,給他們送一些米、面、粗布料等,有物送物,有錢送錢,圖個祥和吉利。過了春節,年初六(為六六大順)先在本村演出3天,全村老少歡天喜地,熱鬧非凡。年初九(九九艷陽)再按請帖的順序到外村演出,直到正月十六“掩箱息鼓”,花鼓鑼子的演出方告結束。

.

.表演時,由鼓帶領全體跑“龍擺尾”隊形出場,跑的隊形有“八字串花”、“控門”、“轉燈式”等。接著先由鼓出場站在表演隊中間數板,“正月裡來是過年,我給父老拜個年,拜得好了你別夸,拜得不好你多包涵”,最後大家合說“多包涵”。數板後大家便開始演唱,演唱多以祝願風調雨順、國泰民安、五穀豐登、六畜興旺等為內容,曲調多為魯中地區的民間小調。表演時見景唱景,見物說物,時歌時舞,穿插進行,即興性很強。後來也唱一些表現某種情節的固定唱詞,如“畫扇面”,先由鼓數板:“四月里,四月八,奶奶廟裡把香插。小兩口,去趕會,素白小扇手中拿,無心觀看廟中景,回家把那扇面畫。”接著由打夾板和握傘者兩人輪流演唱,唱詞是:“四月里立夏少寒風,白居英房內似籠蒸,手拿扇面仔細看,高麗紙,白生生,揚起扇股血點紅,(哼哎哎嗨喲)扇面上面缺畫工。”接著內鼓再數板:“叫聲愛妻你是聽,丈夫有話記心中,都說你的手藝巧,畫個扇面是本領,願你細心來繪畫,留在身上傳美名。”大家合說“傳美名”。數板後再由夾板或傘演唱。打鼓者掌握著節奏的變化和隊形的轉變,小鑼、小鑔邊敲樂器邊跳舞,增添了表演的色彩。

“花鼓鑼子”舞蹈動作的基本特點是:擰腰扭胯風擺柳,抖肩縮脖腳步輕,兩腿靠攏彈跳步,身斜碎步一溜風。其中再伴有“翹鬍子”、“調情”等滑稽可笑的動作,形成了自娛娛人、插科打諢、風趣幽默的演唱形式與風格。

基本特徵

"花鼓鑼子"其主要表演特徵是:"抖肩"、"彈跳",其中重點步伐之一的"蹦跳步"為一拍一跳,步步蹦跳、抖肩晃膀,顯得輕快活躍。在表演中見景唱景、見物說物,插科打諢、風趣幽默。時歌時舞、穿插進行,即興性很強,並伴有翹鬍子(調情)等滑稽可笑的動作,以喜慶歡樂為表演基調,形成了自娛自樂的藝術表演風格。

表演形式由五名演員說唱表演,領鼓者帶領全體跑"龍擺尾"出場,即開始舞、唱、數板穿插進行表演,打鼓者掌握節奏與隊形的變化;夾板、傘穿插說唱數板,眾人和最後一句;小鑼、小鑔邊舞邊敲擊手中樂器,既增添了表演色彩,又為演唱起到了掌握節奏的作用。曲調為魯中民間小調,常用樂曲有"拜年歌"、"畫扇面"等,數板多以民間故事、歷史傳說、日常生活等為內容的唱詞,富有濃郁的鄉土氣息和生活情趣。

(一)打鼓者基本動作:做法(碎步擊鼓)右肩斜挎腰,雙手各持鼓槌,雙膝微屈"碎步"前行。同時雙手先右後左,每拍擊打兩下前鼓面。

(二)打小鑼、打小鑔者動作:做法(碎步擊鼓),步法同打鼓者,二人分別持鑼、鑔,每拍擊打兩下。

(三)擊夾板者動作:

1、擊板、雙手各握夾板的手柄,保持夾板垂立,以雙手的開、合使夾板相撞發出聲響。

2、蹦跳步

第一拍,左腳原地跳起,右腿順勢勾腳,提起約45度,雙手舉於額前"擊板"一次。

第二拍,腳做第一拍的對稱動作,雙手落於胸前"擊板"一次,蹦跳步可原地做,也可跑跳做,可根據隊形變化靈活運用。

3、轉跳步

第一拍,同"蹦跳步"的第一拍。

第二拍,做"蹦跳步"的第二拍動作,順勢左轉半圈。

第三拍,做"蹦跳步"的第一拍動作,順勢左轉四分之一圈。

第四拍。做第二拍動作,順勢左轉四分之一圈。

4、馬步蹲顫

第1-4拍,雙腿站"馬步",隨鑼、鼓節奏,每拍向下顫動一次,同時,雙手胸左前,每拍"擊板"一次。

第5-8拍,移重心左轉身成右"前弓步",雙手劃到胸前,每拍"擊板"一次。

第9-12拍,左腳向前上步漸右轉四分之一圈,順勢半蹲,右腳踮起,同時,雙手劃於右肩前,每拍"擊板"一次,眼視左前方。

第13-16拍,姿態不變,隨節奏每拍向下顫動一次,同時,雙手每拍"擊板"一次。

打傘者動作

1、蹦跳步

做法,雙腿動作同擊夾板者的"蹦跳步",右手握傘舉於右耳旁,左手扶"褡褳"。

2、轉跳步

做法,雙腿動作同擊夾板者"轉跳步",手的動作同"蹦跳步"。

3、馬步蹲顫

第1-4拍,雙腿動作同擊板者"馬步蹲顫"的第十三至十六拍,右手動作同"蹦跳步";左手虛握拳,拇指

主要價值和影響

“花鼓鑼子”形式獨特,在全國乃獨樹一幟。它集歌舞、說唱於一體,表演時見景唱景、見物說物、時歌時舞、穿插進行,即興性很強,適用於各種宣傳娛樂活動,其表演動作“熱情歡快、風趣幽默,語言通俗易懂、表達明確”,並有易於被民眾接受等特點。多年來,“花鼓鑼子”已經成為萊蕪市及顏莊村一帶春節期間的主要娛樂形式,並多次參加省、市、區文化廣場演出活動。它對傳承民族文化、活躍城鄉文化生活,特別是當前在構建和諧社會的建設事業中,為促進兩個文明建設的發展發揮著重要作用。現狀

“花鼓鑼子”已有4代傳人。活躍於三四十年代的楊振秋、李聖儒、楊振文、崔慶吉、吳式松等老藝人和在五六十年代知名度很高的朱光富、魏振玉、魏振貴、李中慶等在唱詞及表演上都有了較多的改進。唱詞以演唱慶豐收、祝捷等為主要內容。原男扮女妝改為由女性登場,演員也由5人逐步發展成10人、20人、40人等(演員的增加是按倍數遞增的)。“花鼓鑼子”又與“龍燈”、“獅子舞”、“高蹺”等多種民間藝術穿插表演,更顯示出其獨特的藝術風格。“花鼓鑼子”在各級文化主管部門的關懷重視下,曾多次代表地區參加全省性的民間藝術表演活動,獲得好評,在泰山國際登山節的大型活動中,曾受到國際友人的讚許。發展歷史

花鼓鑼子第二代傳人李聖儒口述:他於1932年投師學藝時,聽張鳳旨老人說,花鼓鑼子那時已流傳了四十多年。以此推算,此舞形成至今已有百餘年的歷史,並逐步形成了歡樂風趣、獨具特色的地方民間舞蹈。"花鼓鑼子"的早期表演形式由五名演員說唱表演,領舞者打腰鼓為戲曲中的(武生扮相);第二人打小鑼為(花旦扮相,男扮女裝);第三人打夾板為(丑角扮相,雙手持夾板,用竹片製作,高1.2米,寬6厘米,厚1厘米的竹片製作。每片下端用火烤成彎為25度角作為把手,上端用皮條將竹片連結起來,並安上兩個彈簧,彈簧上各系一個絨球作為裝飾,每片夾板上各安裝五枚圓形鐵片,擊打夾板時,鐵片隨之響動)。第四人打小鑔(扮相與第二人相同,男扮女裝);第五人右手握油布傘(扮相同第三人,另外左肩背條白色凡布褡子,舊時演出時用來裝錢)。表演時,由鼓帶領全體跑"龍擺尾"出場,即開始舞、唱、數板穿插進行表演。打鼓者掌握節奏及隊形的變化;夾板、傘穿插說唱數板,眾人和最後一句;小鑼、小鑔邊舞邊敲擊手中樂器,既增添了表演色彩,又為演唱起到了掌握節奏的作用。表演時見景唱景,見物說物,時歌時舞,穿插進行,即興性很強。曲調為魯中民間小調,常用樂曲有"拜年歌"、"畫扇面"等,演唱多以祝願風調雨順、國泰民安、五穀豐登、六畜興旺等為內容的唱詞,富有濃郁的鄉土氣息和生活情趣。常用隊形有"龍擺尾"、"八字形串花"、"挖門式"、"轉燈式"、"跑圓場"等隊形。其主要動作為"蹦跳步"、"碎步跑"、"轉跳步"、"馬步蹲"等,並伴有"翹鬍子"(調情)等滑稽可笑的動作。舞蹈基本特徵是"抖肩"、"彈跳",其中重點步伐之一的"蹦跳步"為一拍一跳、步步蹦跳,抖肩晃膀顯得輕快活躍。春節期間,常與龍燈、獅子、高蹺、秧歌等多種民間藝術穿插表演。形成了歡樂喜慶的表演風格。

"花鼓鑼子"歷經百年,至今已有四代傳人。演唱形式與藝術風格在傳承中也有所發展和變化。創始人張鳳旨與活躍於三四十年代的楊振秋、李聖儒、楊振文、崔慶吉、吳式松等第二代藝人,一直保持著即興演唱、插科打諢、風趣幽默的原始演唱形式與風格。活躍於五六十年代的吳修貴、魏廣潤、李光前、李成業、吳茂福等第三代及七八十年代的第四代藝人,則隨著歷史的發展,在唱詞及表演上有了較大出新。歌的部分時有時無,丑角也不復存在,打傘者則改扮為戴鼻卡胡,男扮女裝改由女性登場(雙手持彩扇),表演隊伍不斷擴大,由單一的五人表演發展為十幾人、幾十人表演,演出則在劇場舞台和廣場有不同形式的表演,動作出新,更具時代特色,特別是大型廣場演出,場面熱烈,氣勢宏大,充分表現出"花鼓鑼子"特有的風格及藝術魅力。

建國後,各級政府十分重視"花鼓鑼子"這一獨特的民間藝術。1956-1976年間兩次組織力量挖掘整理,並組織排練參加縣和省級文藝匯演。1956年,第二代傳人楊振秋表演的"花鼓鑼子"參加了全省民間藝術匯演活動。

"花鼓鑼子"於二十世紀八十年代先後參加了泰安地區1989年舉辦的廣場民間藝術文藝匯演,榮獲"特等獎";此後,連續參加第三屆、第四屆"泰山國際登山節"開幕式表演及登泰山迎亞運接火種演出,成為當時泰安地區民間藝術的一大亮點。

九十年代"花鼓鑼子"逐步由本地走向全省、全國。先後參加全國第六屆、第十三屆"群星獎"選拔賽,分別獲全國"優秀獎"、省創作表演"一等獎"。1996年在全國第二屆中老年健身舞比賽中榮獲"梅花獎",在山東省第二屆、第三屆中老年健身舞比賽中榮獲"二等獎"。1996年參加山東省"農民藝術節"開幕式演出,1999年參加山東省"慶祝建國五十周年"泉城文化廣場民間藝術展演活動。1998年"花鼓鑼子"被編入"中國民族民間舞蹈集成山東卷"。

"花鼓鑼子"深受民眾喜愛,影響越來越大,更為廣泛流傳,先後由青島市柳亭鎮、濟南市歷下區姚家鎮、泰安藝術學校等地市學習排演,"花鼓鑼子"在青島、濟南、泰安等市參加當地的廣場民間藝術表演及重大慶典活動。為泰安藝術學校編排的"花鼓鑼子"參加2002年"泰山國際登山節"開幕式演出,2005年由山東泰山鋼鐵有限公司表演的"花鼓鑼子"參加中央電視台三頻道在萊蕪市組織的"激情廣場大家唱"演出活動,深受觀眾好評。