抗戰時期

重慶戲劇界十分注重開展民眾性的大規模戲劇活動。1938年10月,在中華全國文藝界抗敵協會和全國戲劇界抗敵協會的領導下,在重慶舉辦第一屆戲劇節,持續23天,25支演出隊同時出動。戲劇節因採用街頭演出形式,因而觀眾高達數十萬人。1940年10月,全國劇協又在重慶舉辦第二屆戲劇節,有15個話劇團和8個其他劇種的劇團參加公演,演出劇目以宣傳抗日救國為主。

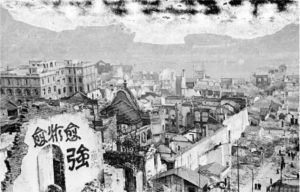

抗戰時期的重慶,由於日機狂轟濫炸,每年很長一段時間無法演出。而重慶每年10月至次年5月為霧季,這期間,因經常大霧瀰漫,不利日機空襲,重慶文藝界遂利用此段時間,舉行大規模的盛大演出,史稱“霧季公演”。

1941年10月到1942年5月,為重慶首屆“霧季公演”。此後,到1945年,重慶“霧季公演”在日機轟炸的間隙中堅持了4屆。“霧季公演”創造了重慶話劇運動,也是中國話劇史的黃金時代。僅中華劇藝社,在霧季公演中即先後上演了於伶的《長夜行》、夏衍的《愁城記》和《法西斯細菌》、歐陽予倩的《忠王李秀成》、郭沫若的《屈原》、陽翰笙的《天國春秋》、老舍的《面子問題》、沈浮的《重慶24小時》、曹禺的《北京人》和《家》、吳祖光的《風雪夜歸人》、陳白塵的《歲寒圖》和《石達開》等近20個優秀劇目。四屆“霧季公演“共有28個劇社、團、隊參加演出,共演出大型話劇110多台。

發展歷史

“霧季公演”的盛況,大大刺激了劇作家的創作熱情和靈感,一時間,重慶成了劇作家的豐產地。如郭沫若在抗戰期間就創作了《棠棣之花》、《屈原》、《虎符》、《高漸離》、《孔雀膽》、《南冠草》等6部歷史劇;陽翰笙則創作了《李秀成之死》、《天國春秋》、《草莽英雄》等3部歷史劇。

“霧季公演”的劇目,乃至整個抗戰時期的戲劇,大多是抗日救亡的內容,同時也有許多揭露國統區黑暗腐敗現象的劇目。由於國統區文網森嚴,進步作家們以歷史劇為武器,借古喻今,因而掀起了歷史劇創作與演出的高峰。

在抗戰戲劇進入鼎盛時期的同時,抗戰時期中國電影事業也進入高潮。中華全國電影界抗敵協會、中央電影攝製場和中國電影製片廠及大批電影工作者先後遷到重慶,他們以宣傳抗日救國為己任,出產了一大批反映抗戰現實,配合抗日戰爭的優秀影片。如故事片《孤城喋血》、《北戰場精忠錄》、《八百壯士》、《熱血忠魂》等,紀錄片《我們的南京》、《重慶的防空》等,都以抗戰現實為主題,激勵人民保家為國,投身抗戰。