中國魅力名城—雷州

中國魅力名城—雷州據史載,公元前355年,楚滅越之後“楚子熊揮受命鎮粵,至此開石城,建樓以表其界”。漢元鼎六年(公元前111年)至民國二年(1913年)廢府治,2000多年裡雷州城一直為縣、州、郡、軍、道、路、府治之所在地,成為雷州半島的政治、經濟、文化、中心,素稱“天南重地”。

考古材料證實,雷州至少在5000年前就有人類居住。清末民初,雷州概念已基本定型,這時雷州轄縣共3個:即海康縣、遂溪縣、徐聞縣及(遂溪縣轄地)廣州灣埠(今為湛江市區)。

民國至新中國建立後二次大的疆域調整,造成兩個“雷州”概念。

廣義“雷州”即歷史上所說的雷州,包括現在的雷州市、遂溪縣、徐聞縣、及湛江市區的(赤坎區、霞山區、麻章區、開發區、 東海島)等。

狹義“雷州”即目前的雷州(縣級)市,現管轄過去的“雷州城”及“海康縣”。“雷州城”也就是通常民間稱呼的“府城”。

歷史演變

雷州府於明洪武二年(1369年)由雷州路改置為雷州府。

雷州府簡:東南距省治千五百一十里。廣九十五里,袤二百二十九里。北極高二十度四十九分。京師偏西六度二十八分。領縣三(海康、遂溪、徐聞)。府境突出海中作半島形。東為雷州灣(清末法國入侵稱為:廣州灣),西為東京灣(今為北部灣),其南則瓊州海峽也。同知一,治海安所城,後廢。

雷州城

雷州城 雷州府地圖

雷州府地圖海康縣:簡

海康縣。雷州首府縣也,歷來雷州治所置於此。倚。西:博袍山。南:擎雷山。東、西濱海。有北莉埠、新{艹了}埠諸島,在東海中。西北:南渡水,出博政村,東南流,屈北,西別出為東亭水,瀦為湖。屈東,過縣治南,又別出為大肚河,北至遂溪入海。又東南流為雙溪港,擎雷水自西南來注之,又東北入海。有清道巡司。雷陽廢驛。武郎廢鹽場。

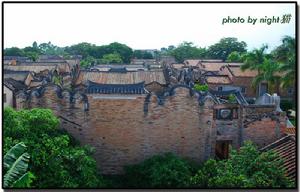

海康縣古城牆

海康縣古城牆遂溪縣:簡

遂溪縣調豐千年古官道

遂溪縣調豐千年古官道註:今湛江市赤坎區、霞山區、麻章區、湛江經濟技術開發區、 東海島等以前均屬雷州遂溪縣管轄。

清末,“廣州灣租借”時期被法國人劃為租借地,解放後,今為湛江市區。

遂溪縣古民居

遂溪縣古民居徐聞縣:簡

徐聞縣。府西南百六十里。西:冠頭嶺。東、西、南三面濱海。北:遇賢水出石灣嶺,會青桐港水,又西合濂濱水,為流沙港,入海。又東,大水溪,出東北龍床嶺,西南與葫蘆溪合,西南流為海安港,入海。有寧海、東場二巡司。又有新興鹽場,後廢。

徐聞縣登雲塔

徐聞縣登雲塔雷州半島

雷州半島,中國三大半島之一(南方第一大半島)。因古雷州而得名,歷史上屬於雷州府轄地。

地處中華人民共和國廣東省西南部,位於北緯21°15′~21°20′,東經109°22′~110°27′。

介於南海和北部灣之間。南隔瓊州海峽與祖國寶島海南相望。南北長約140公里,東西寬約60~70公里,面積8888平方公里。以雷州方言、雷州換鼓、雷神雷祖、雷州儺舞、雷州陶瓷、雷州石狗、雷州音樂、雷州菜、雷歌、雷劇、雷繡、人龍舞等諸多文化內容為載體,構建了獨特的人文地理範圍。

“雷州文化”作為區域文化,名列為廣東“四大文化”之一。與“潮汕文化、客家文化、廣府文化”被確定為廣東的“四大文化”。

雷州半島轄區

雷州半島主要轄遂溪縣、海康縣(今雷州市 )和徐聞縣、以及湛江市區的赤坎區、霞山區、開發區、麻章區。 主要島嶼有:東海島,特呈島,調順島等。

廉江市、吳川市、南三島、硇洲島、坡頭區本屬高州府(今茂名)後下轄雷州府(今湛江)其中廉江市、吳川市部分地區屬今雷州轄區。

突出於南海之中。北依嶺南丘陵,南隔瓊州海峽與國際旅遊島海南省相望,西瀕北部灣。

雷州文化

雷州文化,素稱“天南重地文化”,與雷州歷史的淵源存在深刻的地緣關係,是“楚越文化、土著文化、閩南移民文化、海洋文化、中原文化---交匯地衍生的另一種歷史悠久、源遠流長、歷史積澱厚重的獨特文化的集合體(日不落語)”。

(一)、雷州文化,是歷史名城文化:

1.名列國務院頒布的99個全國歷史文化名城行列。

2.四五千年前新石器時代,有人類繁衍生息。

3.先秦-越楚範圍。史載:前355年,楚滅越後“楚子熊揮受命鎮粵,至此開石城,建樓以表其界”。

4.漢元鼎六年(前111年)-清末,幾乎為縣、州、郡、道、府治級行政設定。

(二)、雷州文化,是歷史遺蹟文化:

1.紅土地文化,縣級以上文物保護單位有57處。

2.雷祖祠為國家級,三元塔為省級。

3.真武堂、韶山古戲台、東嶺莫宅祠堂、唐代墓葬等4處為地市級。

4.雷州博物館收藏文物數量檔次,均居廣東省縣(市/區)級博物館之首。

5.改革以來,搶救了大批文化瑰寶。

6.以文物為依託,結合雷城自然景觀,建西湖公園、三元塔公園和雷祖祠旅遊區。

(三)、雷州文化,是歷史名人文化:

1.名吏文化

a.“九耳呈祥”-唐陳文玉(雷祖),先後任東雷刺史,太宗詔:“養晦數十年惡事非君,受職父母邦,德政彰明”。

b.福建巡撫兼署閩浙總督的陳璸,為官清廉,被譽為明清嶺南三大清官之一,今台灣仍傳“陳璸放犯”。

c.乾隆年間進士、翰林編修--陳昌齊(字觀樓),其“有千年祿切,無百年觀樓”哲言。

d.明、清之秀,僅雷州府轄下海康,出22名進士。

2.賢臣名將文化

a.兩漢伏波將軍路博德、馬援銜命維護統一,師屯雷州庇護,雷人築“伏波祠”。

b.唐名宦李邕、宋名臣寇準、李綱、胡銓、秦觀、蘇軾、蘇轍、趙鼎、李光、任伯雨、王岩叟等先後被貶到雷州或途次雷州,帶來中原文化。

(四)、雷州文化,是物質遺產文化:

a.“舊雷陽八景”:西湖翠擁、雁塔題名、一龍煙繞、萬頃連雲等。

b.新景:天成台、高山寺、寶林禪寺等。

c.三元古塔:極目良田,莽蒼海濤,天水消塊壘,天地造神工。

d.文天祥譽雷民“敬賢如師”---建:十賢祠、蘇公亭、寇公亭、真武堂。

(五)、雷州文化,是民俗歌劇文化:

a.元宵佳節,城鄉飄色游。

b.陽春儺舞(走成倀)、散花舞(兩古舞選入《中國民族民間舞蹈集成》)。

c.古樸雷州歌、三百年雷劇。

(六)、雷州文化,是物產飲食文化:

香艷嶼米、鮮帝魚蝦、瑩雪白糖、圓渾南珠、壯碩牛羊、奇斗花卉、美嶺南果,大塊朵頤、回味悠久、雷州小吃---葉搭餅子、嘉嶺白餅、烏石甜糟、英利燒豬、客路白切。

(七)、雷州文化,是名家文化。

陳喬森(1835-1905),男,晚清書畫家,“雷州才子”,人稱“嶺南才子”。原籍遂溪縣,同治初,遷居雷州府城。鹹豐十一年(1861)中舉人,任戶部主事,官至中憲大夫。能書擅畫,山水仿道濟,頗有粗頭亂服、蒼莽自喜之致。尤善作蘆蟹。至於花鳥人物,興之所至,也不乏佳作。陳喬森做官後,毅然回鄉,雷陽書院掌教30年。桃李盈門,夙志難酬,詩畫自娛,留世有《海客詩文雜存》10卷。

明朝廣東省十大州府

明清時期廣東省設十大州府,上六府:.廣州府,.肇慶府,南雄府,韶州府,惠州府,潮州府,下四府:高州府,雷州府,廉州府,瓊州府(今海南省)。