歷史演變

於明洪武二年(1369年)由元朝潮州路改潮州府置,治海陽縣(縣府置地既今廣東潮州市潮安區),1912年廢。明、清時期有鹽場。府城東有廣濟橋(又名湘子橋,中國古代四大古橋之一)。 潮州府轄潮州八邑:海陽縣(既潮安縣)、潮陽縣、揭陽縣、澄海縣、饒平縣、普寧縣、惠來縣、豐順縣。

上述潮州八邑外,大埔縣也是潮州府較早設立的縣份,但因其清代 中後期民俗(客家話)與府城(潮州話)不能通,而不視為潮州八邑之一。前述九縣,合稱為“潮州九縣”。另外還有目前的南澳縣,初設於中華民國時期,原為閩粵兩省分轄,在潮州府時期尚未建縣。清乾隆三年 ,西元1738年,析海陽、揭陽、大埔三縣部分,合置豐順縣,屬潮州府。

潮州為閩越地,自秦漢 為了削弱閩越,將閩越拆分,潮州劃給南越,北宋地理全書 《輿地廣記》則記載潮州為閩地。明代官方典籍《永樂大典·風俗形勝》:“潮州府隸於廣,實閩越地,其語言嗜欲,與福建之下四府頗類, 廣、惠、梅、循操土音以與語,則大半不能譯,惟惠之海豐與潮為近,語音不殊,至潮、梅之間,其聲習俗又與梅陽之人等 。“ 曾經分別屬於南越和閩越國, 秦始皇三十三年(前214年)平定南越;設郡,地域分別屬閩中郡、南海郡,載入版圖,但此時到唐朝今天的潮州汕頭一帶漢族人稀少,從唐朝後期開始漢人數量才有較快增長。 西漢元鼎六年(前111年),屬南海郡揭陽縣地,潮州最早的建制始於東晉鹹和六年(331年)在南海郡東部析置東官郡,東晉義熙九年(413年)分東官置義安郡。這義安便是潮州的部分前身。南朝梁 普通四年,西元523年,劃入東揚州,劃入福建。南朝陳,繼續劃入東揚州,劃入福建。 隋文帝開皇十一年,西元590年,義安縣升立州,命名“潮州”,義安縣為州治。 隋朝開皇十二年(西元592年),劃入福建。

唐貞觀三年,西元629年再次劃入福建,隸屬江南道福建經略使。 唐垂拱二年(公元686年),割泉 州南部(此時泉州州駐地為今天的福 州,今天的泉州在唐朝久視年間(西元700年)才最後定設州,前面幾次裁撤)和潮州一小部分,設定了漳州。唐景雲二年,西元711年,再次劃入福建,潮州先後隸屬江南道福州都督府,閩州都督府和福建經略使、福建觀察史。唐玄宗天寶元年(742年),全國改州為郡,潮州因此易名為潮陽郡。唐開元十年,西元751年,從隸屬江南道改為嶺南道管轄。 直到唐肅宗乾元元年(758年),才由再度改稱潮州。至此潮州之名完全定型。

現潮州市管轄原海陽縣(後改名潮安)與饒平縣。

現揭陽市管轄原普寧市、揭陽縣、惠來縣。

現汕頭市管轄原潮陽縣、澄海縣(——南澳縣建制於民國 時的1914年 ,潮州府時期未建縣屬饒平縣管轄)。

現豐順縣、大埔縣都在1988年劃屬梅州市。

宋朝

宋朝時,

曾任潮州通判的陳堯佐重返朝廷後,寫下了描繪潮州的詩句:

休嗟城邑住天荒,

已得仙枝耀故鄉。

從此方輿載人物,

海濱鄒魯是潮陽。

明朝

海陽縣、潮陽縣、揭陽縣、澄海縣、饒平縣、大埔縣、普寧縣、惠來縣、程鄉縣、平遠縣、鎮平縣,合共十一縣。明朝崇禎六年(1633年)至清雍正十一年(1733年)以前,是潮州府管轄縣份最多的時期,時長100年。

明萬曆三年(1575年)南澳島設副總兵,從此分屬福建、廣東兩省。南澳島自隋大業十三年(617年)以後歸屬海陽縣,明洪武二年(1369年)以後屬於潮州府,但未建縣。

清朝

海陽縣、潮陽縣、揭陽縣、澄海縣、饒平縣、大埔縣、普寧縣、惠來縣、豐順縣,合共九縣。

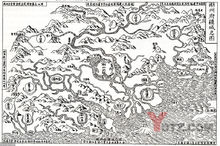

清代潮州府疆域總圖

清代潮州府疆域總圖另外:

清雍正十年(1732年),南澳島福建省漳州府詔安縣管轄部分,和廣東省潮州府 饒平縣管轄部分,合置為南澳廳。其中隆澳(即今後宅鎮)屬於廣東潮州府饒平縣轄地。明嘉靖五年(1526年)分饒平縣的清遠等2都置縣,改名“大埔”。

清雍正十一年(1733年)劃潮州府的程鄉縣、平遠縣、鎮平縣,合惠州府興寧縣、長樂縣,設立嘉應州,嘉應州治所駐程鄉縣。實際上,嘉應州與潮州府存在某種較為密切的行政聯繫。

中華民國

民國元年(1912年)撤銷潮州府,各縣歸省政府直轄。並將原南澳廳改置為南澳縣,仍分屬閩粵兩省管轄(即一縣歸兩省)。民國三年(1914年)6月,在廣東省東部東江、韓江流域設立潮循道,駐潮安縣;同年10月,南澳縣原屬福建省的雲澳、青澳等處劃歸廣東省管轄。

民國廿五年(1936年)海陽縣、潮陽縣、揭陽縣、澄海縣、饒平縣、普寧縣、惠來縣、豐順縣、南澳縣合共九縣,設立為廣東省第五行政督察區,通稱潮汕地區。廣東省第五行政督察區政府初駐豐順縣,抗日戰爭結束後(1946年)遷回潮安縣。

民國卅七年(1949年)4月,潮陽縣、惠來縣、普寧縣,及南山管理局(原系潮陽縣地,駐兩英鎮)組成的南部行政區,通稱潮南地區。同時,海陽縣、揭陽縣、澄海縣、饒平縣、豐順縣、南澳縣,及汕頭市政廳直轄地。

潮州府(古潮州)所轄各縣

海陽縣

海陽縣古為閩越地,“海陽”一詞出現於公元前1115-1091年,古之海陽縣其實也是一個方國,國名就是海陽國。此處“方國”不是正式的國家政權。

秦始皇三十三年(公元前214年)統一嶺南後,在嶺南設南海郡,南海郡又下設揭陽戍,揭陽戍轄區含今廣東省潮州、汕頭、揭陽、梅州四個地級市與陸豐縣地域,以及福建省漳州下轄的雲霄、東山、詔安、漳浦、平和等五縣的縣域。揭陽戍以地處於揭嶺之陽定名。明代郭春震《潮州府志》云:“揭陽山在縣西北150里,秦名揭嶺。”《潮州志》載:揭陽山在揭陽縣城兩北48公里,東北高1106米,南北二支抵豐順陸河境,形勢岩嶠,縣之主山也,或以此為揭陽嶺。這是韓江流域設立地方行政區之始。

西漢初,漢朝為削弱閩越、南越兩個藩國,令閩越、南越各分出部分土地,建立南海國。南海國國王(即南武侯,名織)由西漢中央直接任命,名義上下屬東越國。大多數學者認為南海國首都應在廣東,因為其實南海國境相當於原秦揭陽戍境。

西漢初,南越國(公元前203年—公元前111年)在秦揭陽戍(漢初南海國)境內分置揭陽縣、海陽縣(海陽縣治在今潮州),這一時期揭、海兩縣並立,是海陽建縣之始。

西漢武帝元鼎六年(西元前111年),漢武帝滅南越國時置揭陽縣(治所在今豐順),荒置南越國所設立的海陽縣。

王莽(公元8年—23年),原揭陽縣設南海亭,亭治在今潮州。

東晉成帝鹹和年間(325-342)南海郡東部分立東官郡,轄揭陽縣、寶安縣等。含今增城、東莞、深圳及以東的粵東地區。 東晉鹹和六年(公元331年)撤銷揭陽縣,設立海陽縣,隸東官郡,縣治在今潮州。

海陽縣分置(從義招到澄海)

東晉義熙九年(公元413年)建立義安郡,郡治便設在海陽縣(今潮州)。東晉義熙九年(413年)以惡溪上游5個“流民營”為基礎,古海陽縣北部析置了義招縣(今大埔)。

南朝齊永明元年(483年),析義招縣置程鄉縣。

南朝梁設定東揚州,後來又更名為瀛州。

隋開皇十年(590年)全國廢郡設州,初義安郡地屬循州。十一年義安始稱潮州,潮州州治仍在海陽縣城(即今潮州)。

宋徽宗宣和三年(1121),析海陽縣永寧、延德、崇義三鄉置揭陽縣,治[阝留]隍,歸屬潮州。紹興三年撤銷。海陽縣永寧鄉,今揭陽榕城及以東地方;海陽縣延德鄉,今汕頭市金平區、龍湖區,包括潮安縣庵埠鎮;海陽縣崇義鄉,今揭西大洋、五經富、金和、塔頭、鳳江及揭東霖磐、玉湖,包括豐順縣湯坑等。

宋紹興十年(1140年),重新設立揭陽縣,縣治遷至玉窖村(今揭陽榕城)。

至明代,始分海陽縣置饒平縣、大埔縣、澄海縣。

至清乾隆三年(1738),分海陽縣北部永寧鄉豐政都,合揭陽縣崇義鄉藍田都、大埔縣光德鄉清遠都,三縣之邊鄉僻都設定豐順縣,豐順縣是從海陽縣分出的最後一個縣,縣治初駐原海陽縣地豐政都,故名豐順縣。

民國元年(1912),因與山東省

解放初定名潮安縣(潮州市),1958年11月,劃饒平縣鳳凰鎮、大山鎮歸屬潮安縣。1992年建潮州地級市,舊潮安城與潮安郊區分治,郊區另設潮安縣,縣治庵埠鎮。

2013年6月,國務院批准撤銷潮安縣,設立潮州市潮安區。

潮陽縣

潮陽縣境內於新石器時代已有部落聚居。春秋戰國時,地屬嶺南百越。秦屬南海郡地。漢屬南海郡揭陽縣地。西晉為揭陽縣地;東晉隆安元年(397)始置縣于海之北,稱潮陽,屬義安郡。唐永徽元年(650)併入海陽縣;先天元年(712)復置潮陽縣,縣治設臨崑山。元和十四年(819),潮州刺史韓愈決定遷潮陽縣治於新興鄉棉陽(今潮陽市區,舊稱棉城鎮)。郡、州幾度更易,潮陽縣都系潮州屬縣。南宋紹興二年(1132)再度併入海陽縣,十年復置潮陽縣。元代屬潮州路。明代屬潮州府。清代屬潮州府。民國時期先後屬廣東省都督府、巡按使署潮循道、直屬廣東省、東江行政委員公署、東區綏靖委員公署、廣東省第五、第六、第七行政督察專員公署。民國22年(1933)劃出兩英圩及河浦寮等18個鄉村置南山移墾委員會(民國24年改稱南山管理局,縣級)。

1949年10月1日,中華人民共和國成立。10月20日縣城解放(22日,潮陽全境解放),成立潮陽縣人民政府,設於一區(附城)。潮陽縣先後屬潮汕臨時專員公署、潮汕區行政督察專員公署、潮汕專員公署、粵東行政公署、汕頭專區行政專員公署、汕頭地區軍事管制委員會、汕頭地區革命委員會、汕頭地區行政專員公署。1983年7月汕頭地區與汕頭市合併,潮陽縣屬汕頭市。1985年,全縣政區分為2鎮24區,下轄316鄉12管理區14街道12漁業隊。1986年11月廣東省人民政府批准潮陽縣撤區置鎮建制,全縣設25個鎮。

1993年4月9日撤縣設為潮陽市。

2003年撤市設為汕頭市潮陽區

揭陽縣

揭陽是粵東古邑,歷史悠久,見諸史載已有2200餘年, 得名於古五嶺之一的揭陽嶺,春秋戰國時屬百越地。秦始是平越後,於33年(公元前214年)設立揭陽戍守區,隸屬南海郡。漢武帝元鼎六年(公元前111年)建制揭陽縣,管轄現潮汕、興梅和閩南的龍溪、漳浦等地方。東晉成帝成和六年(公元331年)揭陽析為海陽、潮陽、海寧。綏安4縣。以後幾經復廢,至宋紹興10年(公元1140年),又設立揭陽縣。新中國成立後,揭陽縣先後隸屬潮汕專區、粵東行政區、汕頭專區、汕頭市。1991年12月7日,國務院(國函[l991」84號文)批准揭陽撤縣建市(地級)。

海陽縣、潮陽縣、揭陽縣古稱潮州三陽。

惠來縣

惠來縣古為百越之地,秦漢時屬南海郡的揭陽、博羅兩縣轄地。晉鹹和六年(331)從南海郡分出地域設立東官郡,在今惠來縣西部地區設定海寧縣,隸屬東官郡。東晉義熙九年(413),又從東官郡折置義安郡(郡治為今潮州市),轄海寧、海陽、潮陽、綏安、義招等縣。海寧縣歷經宋、齊、梁、陳、隋諸朝,至唐武德四年(621)併入潮陽縣。五代、宋、元分屬潮陽、海豐兩縣管轄。明嘉靖三年(1524),從潮陽縣折出大坭、酉頭、惠來三都和隆井都之一半(即赤洲、東隴、後溪洋等7村),從海豐縣折出龍溪都(今隆江鎮總鋪洋以西區域),合置惠來縣。因縣治設於惠來都,故名。

民國時期,惠來縣曾為潮梅、潮汕的轄縣。1949年5月20日,惠來縣全境解放,在中國共產黨領導下,於該年8月1日成立惠來縣人民政府。1958年12月經廣東省人民政府決定,撤消惠來縣建制,原惠來縣區域分並於普寧、潮陽縣,1961年恢復惠來縣建制。中華人民共和國成立以來,惠來縣先後隸屬潮汕、粵東、汕頭行政區管轄。1983年,地方機構改革後,實行市管縣,惠來隸屬汕頭市。1992年,原汕頭地區,分設汕頭、潮州、揭陽三市。惠來歸屬揭陽市至今。全縣現設定14個鎮、3個鄉、4個農林場,全縣鄉鎮下轄288個村民委員會,552個自然村。

澄海縣

遠古時澄海是一個“海氣昏昏水拍天”的海灣,大部分地方處在海域中,後來逐漸沖積浮聚成陸。夏、商、周時屬百越之地。秦漢時屬南海郡的,揭陽縣。晉時屬東官郡的海陽縣。隋、唐時屬潮州(又稱義安郡)的義安縣(海陽縣)。朱宣和三年(1121年)後,澄地分屬於潮州轄下的海陽和揭陽兩縣。明成化十三年(1477年)後,澄地分屬於潮州府轄下的海陽.揭陽和饒平3縣。

明嘉靖四十二年(1563年)置澄海縣,隸屬於潮州府。澄海縣轄原海陽縣的上外莆、中外莆、下外莆都,原揭陽縣的鴕江、鱷浦、蓬洲都,以及原饒平縣的蘇灣都共7個都。縣名取”澄靖海氛”之意。治所設於下外莆都的辟望村(即今澄城鎮)。

清康熙三年(1664年),清廷為根絕閩粵沿海人民與鄭成功反清力量的聯繫,施行靖邊海禁政策,強迫沿海人民內徒50里稱為“遷界”又俗稱“斥地”)。澄海縣全境皆被列入“遷界”的範圍,先遷去上外莆、中外甫、下外莆和鴕江、鱷浦、蓬洲共6個都,後又再遷去蘇灣都,澄海縣建制撤銷,至康熙八年,才重新恢復澄海縣建制,仍歸屬潮州府管轄。

民國時期澄海縣的上屬機構名稱時常變兔先稱潮州安撫使、潮州軍務督辦、潮梅鎮守使,後稱東江行政委員公署和第五區(後又稱第六、第八區)行政督察專員公署等。

1949年10月24日澄海解放。10月24日成立澄海縣人民政府。1955年3月14日起,根據《憲法》規定,澄海縣人民政府改為澄海縣人民委員會。1958年9月12日成立澄海縣人民公社,實行政社合一體制。1659年1月24日,澄海縣建制撤銷(1959年3月20日國務院正式批准),縣地併入汕頭市郊,這是澄海第二次撤銷縣建制。是年11月13日澄海恢復建制(1960年9月30日,國務院正式批准),復稱澄海縣人民委員會。“文化大革命”期間,1967年3月25日成立澄海縣軍事管制委員會;翌年4月5日成立澄海縣革命委員會。1980年12月21日,撤銷澄海縣革命委員會,恢復澄海縣人民政府。

1994年4月18,經國務院批淮,撤銷澄海縣,設立澄海市(縣級),澄海縣人民政府改稱澄海市人民政府。

自新中國成立以來,澄海上屬機構先後有:新中國成立後屬潮梅人民行政委員會;1949年12月3日起屬潮汕臨時專員公署;1950年2月10日起屬潮汕區行政督察專員公署,10月1日起屬潮汕區專員公署;1951年7月年屬粵東辦事處1952年.11月4日起屬粵東行署;1956年11月16日起屬汕頭專員公署;1967年3月22日起屬汕頭地區軍事管制委員會;1968年3月16日起屬汕頭專區(後改稱汕頭地區)革命委員會1980年1月1日起屬汕頭地區行政公署;1983年12月起實行市管縣,澄海縣歸汕頭管轄;1994年4月18日起,澄海撤縣設市,澄海市由汕頭市代管。

饒平縣

饒平縣,得名於“饒永不瘠,平永不亂”。

商末西周時期,饒平境內已有部落聚居,創造“浮濱型文化”。

春秋戰國時期,饒平為百越地。

秦漢時期屬南海郡揭陽縣。

晉時屬義安郡海陽縣。

明成化十三年(1477年)從海陽縣析光德的弦歌(清代稱元歌)、灤州、清遠、太平鄉的宣化、信寧及懷德鄉的隆眼城、蘇灣、秋溪等三鄉八都置饒平縣,總人口92921人,隸屬潮州府。

建國後至1991年隸屬汕頭市管轄。1991年12月至今歸潮州市管轄。

南澳島:據南澳象山1993的出土的細石器考證,早在8千年前島上就有人類生活。西漢元鼎6年(公元前111年)南澳始入版圖,歸南海郡揭陽縣管轄。明萬曆三年(1575年)詔設南澳副總兵,分廣東、福建兩營。康熙二十四年(1685年)升設總兵。雍正十年(1732年)設南澳廳。民國元年(1912年)7月改南澳廳為南澳縣。1914年10月,全縣原由廣東、福建分治劃歸廣東省管轄。1927年,縣城從深澳移至隆澳(後宅)。1950年2月23日,中國人民解放軍解放南澳。6月,南澳縣人民政府正式成立。

1914年10月,全縣原由廣東、福建分治劃歸廣東省管轄。

普寧縣

普寧於明嘉靖四十二年(1563年)置縣,初始縣衙暫寄於潮陽貴嶼民宅;萬曆十四年(1586年)縣治遷於洪陽。

1949年7月1日,普寧縣人民政府成立,定縣城於流沙。

嘉靖四十二年(1563) 正月,朝廷批准析潮陽縣西境洋烏、戎水、黃坑三個都的地域置普寧縣。

嘉靖四十三年(1564)三月,總兵俞大猷統官兵6萬,與入侵的2萬名倭寇於戎水神山溝(今軍埠)展開血戰。此役殺死和俘倭寇1100多名。嘉靖四十四年(1565)普寧首任知縣趙鉞到任,縣衙暫寄於潮陽縣貴嶼民舍。

萬曆三年(1575)知縣劉鈍於厚嶼(今洪陽)建設城垣。

萬曆十年(1582)苦寧縣洋烏、戎水兩都劃歸潮陽縣轄。

萬曆三十八年(1610)冬,知縣阮以臨主修《普寧縣誌略》,無刻印,今存抄本。是年,阮以臨在縣城東郊築新堰,堤上植柳,後人稱為阮堤。

崇禎十六年(1643)十二月,朱晚、張十一等數百人占領普寧城郊村寨,知縣朱統鎙率兵出戰,朱統鎙戰死,官兵退入城固守。

順治五年(1648)黃鼎集結貴山都後山村李芳等眾夜襲普寧城,清首任知縣周一元逃跑。黃鼎等占據普寧城3年。

順治十二年(1655)九月九日,鄭成功部將蘇茂、林文燦串兵抵普寧,將城垣拆除,並拆卸官署、學宮的瓦木運往揭陽城固防。

順治十四年(1657)泗竹埔村塾師呂東陽倡建陂溝水陂,辦13鄉引水工程。

康熙十三年(1674)四月二十二日,潮州鎮總兵劉進忠反清,派部將劉斌占據普寧城。先後委顏國祥、穆登醴為普寧知縣,至康熙十六年六月,劉進忠降清,普寧城復歸清廷統治。

康熙二十六年(1687)八月,東華嶼寨總陳振仙、陳振玉在洪山頂古寺聚眾舉事,知縣汪溶日請潮州府兵鎮壓,寺被毀。是年,知縣汪鎔日主修《普寧縣誌》,出木刻本,今佚。

雍正十年(1732)六月,廣東巡撫楊文乾奉旨批文,將潮陽縣戎水都170村、貴山都西半部93村、洋烏都尾段45村劃歸普寧縣轄。

乾隆七年(1742)知縣蕭麟趾倡建培風塔。

乾隆十年(1745)知縣蕭麟趾重修《普寧縣誌》,分10卷,84目。今存1934年再版鉛印本。

嘉慶十七年(1812)七月十六日,窖尾村莊阿親以白蓮救名義於鐵山聚眾舉事,白布大旗書“順天王”三字,后庄阿親為清軍所殺。

道光三十年(1850)十月十九日.欽差大臣兼廣西巡撫林則徐抱病奉旨往廣西赴任,行次普寧,二十二日在普寧城文昌閣病逝。

鹹豐四年(1854)三月,大長隴村陳娘康於石港山聚集農民萬餘人起事。二十二日農軍攻潮陽縣城西門,四月二日攻城西南。十四日於潮陽縣大布鄉同清兵開戰,殺死惠州協副將膺保、舵浦巡檢司巡檢章坤,潮州知府吳均敗入潮陽城。五月十二日,農軍攻克惠來縣城,殺知縣湯廷英、游擊辛鼎甲。六月,協助許阿梅農軍圍攻普寧縣城。五月,北山村許阿梅為首聚集農民萬餘人起事。農軍於六月十六日和二十二日至七月十五日兩次圍攻普寧縣城,十一月在大壩圩打敗潮州知府蔣立言官軍,蔣立言敗後自劾解任。

同治九年(1870)潮州鎮總兵方耀奉檄清辦積案,追究陳娘康農軍殺官陷城事,大長隴村被毀。

同治十年(1871)潮州鎮總兵方耀燒毀馬院橋村,驅散村民,奪地為自已建府第“德安里”。

光緒十五年(1889)賴煥辰纂《普寧縣誌》續稿,未印行,今存抄本。

光緒三十一年(1905)縣學改辦高等國小堂。縣設立學務公所,光緒三十二年九月十六日學務公所改為勸學所。

光緒三十二年(1906)縣人方瑞鱗、黃緒虞、方次石、方念祖等赴日本留學。

宣統三年(1911)九月二十一日(陽曆11月11日),辛亥革命後,革命軍光復潮汕,任趙絛云為普寧縣民政長。

豐順縣

秦始皇三十三年(前214),在豐順縣境內設立了揭陽戍,西漢初改為揭陽縣。東晉義熙九年 (413) 廢揭陽縣,並在今潮州境內設義安郡海陽縣。唐朝開元年間,在潮陽郡海陽縣境內有永寧鄉(即後來的豐政都)、光德鄉、崇義鄉(即後來的藍田都)。北宋宣和三年(1121),又於豐順境內復設揭陽縣,史稱“復舊縣治”,可見秦設揭陽戍確在豐順境內。《讀史方輿紀要》載:“揭陽故城,在縣西北,揭嶺之南。漢置縣,以揭嶺為名。”可知古揭陽戍在後來的揭陽的西北,據考證,大約在豐順馬山鄉一帶。…至南宋紹興年間,將揭陽縣城遷於今揭陽榕城, 從此直至清朝豐順境內才再有縣制。豐政都、清遠都、藍田都的地域,相當於現在的豐順縣。從秦設揭陽戍算起,豐順縣有行政建制的歷史至今已超過2200年。現縣域主要為清朝從潮州府各縣析地而置。

豐順縣南北各地在1912年以前,基本屬潮州府(除建橋鎮外),其中:

1.源出潮州府海陽縣豐政都:今留隍鎮、豐良鎮、龍崗鎮、黃金鎮、徑門鎮、大龍華鎮、潘田鎮。

2.源出潮州府大埔縣清遠都白芒社:今潭江鎮、砂田鎮、小勝鎮。

3.源出潮州府揭陽縣藍田都:今湯坑鎮、湯南鎮、湯西鎮、北斗鎮、埔寨鎮、八鄉山等鎮。「註:八鄉山原屬潮州府揭陽縣,不屬嘉應州長樂縣(今五華縣)。」

大埔縣

大埔縣屬山區縣,“地無三里坪”,故有“山中山”之稱,這裡是清代 從福建汀州府、江西贛州府等地遷來的客家人結廬聚居的密集地方。明嘉靖五年(1526年)分饒平縣的清遠等2都置縣,改名“大埔”。據清乾隆年間通進士楊贊烈《邑名音義考》釋:“邑曷為大埔名。蓋俗呼水宜稻者曰田;呼平曠高原宜瓜果蔬麻者曰埔。埔者俗單俗字。字書尚未收者也……茶山之麓,彌望平原。無慮數十百頃地。總呼曰埔;埔固塊莽矣哉。大埔之名,俗所由稱也。”其意是以江河兩岸沖積的壩地和山地、旱地之廣取名。

大埔歷史悠久,已先後發現多處屬於新石器晚期的文化遺址和商墓群,證明早在4000多年前就已有人群聚居。縣誌載:遠自夏商周3代,大埔為揚州南裔地,秦漢時屬揭陽。東晉義熙九年(413年)立義招縣。隋大業三年(607年)改義招縣為萬川縣。義招、萬川縣治均設在湖寮(古城)。唐武德四年(621年)萬川併入海陽縣(今潮安)。此後,歷宋元及明前期,均為海陽縣光德鄉。明成化十四年(1478年)立饒平縣,大埔為饒平地。清乾隆三年(1738年)分出白芒畲、箭竹洋、下畲子、塘子腹、風吹[石示]、青麻園等6處新設豐順縣。

1949年解放後,先後屬興梅專區、粵東行政區、汕頭專區。 1958年撤豐順縣,劃潭江、黃金、[阝留]隍、大龍華等4個公社歸大埔縣;1960年復設豐順縣,上述四個公社歸還豐順。明重置大埔縣時縣城駐茶陽,1961年縣城1961年春,縣治由茶陽遷至湖寮鎮五虎山麓,隸屬梅縣地區,1988年劃屬梅州市。

《潮州府志》版本及潮州府各縣誌

(明)《潮州府志》,《永樂大典》本,1956年中華書局影印

(明)郭春震纂修:《潮州府志》,明嘉靖二十六年(1547)刻本,《稀見中國地方志彙刊》,北京:中國書店,1992

(清)吳穎、賀寬纂修:《潮州府志》,清順治十八年(1661)刻本,《稀見中國地方志彙刊》,北京:中國書店,1992;康熙五年(1666)補刻本,1957年油印本

(清)林杭學修,楊鍾岳纂:《潮州府志》,清康熙十三年(1684)刻本

(清)周碩勛纂修:《潮州府志》,清乾隆二十七年(1762)刻本、四十年(1775)康基田增刻本,光緒十九年(1893)重刻乾隆四十年本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003;《中國方誌叢書》,台北:成文出版社,1967

(民國)潘載和纂修:《潮州府志略》,民國二十二年(1933)鉛印本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003

(民國)饒宗頤纂修:《潮州府志》,民國三十五年(1946)修,三十八年(1949)鉛印本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003,1960年油印本

(清)王岱、王楚書纂修:《澄海縣誌》,清康熙二十五年(1686)刻本

(清)寧時文等纂修:《澄海縣誌》,清雍正九年(1731)刻本

(清)金廷烈纂修:《澄海縣誌》,清乾隆二十九年(1764)刻本

(清)李書吉等纂修:《澄海縣誌》,清嘉慶二十年(1815)刻本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003,《中國方誌叢書》,台北:成文出版社,1967

(清)金一鳳纂修:《海陽縣誌》,清康熙二十五年(1686)修,抄本

(清)張士璉修,葉適、陳珏等纂:《海陽縣誌》,清康熙八年(1730)修,十二年(1734)刻本

(清)盧蔚猷修,吳道鎔纂:《海陽縣誌》,清光緒二十六年(1900)刻本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003,《中國方誌叢書》,台北:成文出版社,1967

(清)翁輝東、黃人雄編:《海陽縣鄉土志》,清光緒三十四年(1908)刻本

(清)劉抃等纂修:《饒平縣誌》,清康熙二十六年(1687)抄本,二十六年(1687)刻本,《故宮珍本叢刊》,海口:海南出版社,2001

(清)劉抃原本,惠登甲增修,黃德容、翁荃增修:《饒平縣誌》,清光緒九年(1883)增刻本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003

(清)齊翀纂修:《南澳縣誌》,清乾隆四十八年(1783)刻本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003,道光二十一年(1841)補刻本

(民國)章潛龍修,楊世澤纂:《南澳縣誌》,民國三十六年(1947)稿本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003

(明)黃一龍修,林大春纂:《潮陽縣誌》,明隆慶六年(1572)刻本,1963年《天一閣藏明代地方志選刊》本

(清)臧憲祖纂修:《潮陽縣誌》,清康熙二十六年(1687)刻本,《故宮珍本叢刊》,海口:海南出版社,2001

(清)唐文藻纂修:《潮陽縣誌》,清嘉慶二十四年(1819)刻本

(清)周恆重修,張其 纂:《潮陽縣誌》,清光緒十年(1884)刻本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003;《中國方誌叢書》,台北:成文出版社,1966,民國三十一年(1942)鉛印本

(清)張秉政修,張經纂:《惠來縣誌》,清康熙二十六年(1687)刻本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003

(清)張玿美纂修:《惠來縣誌》,清雍正九年(1731)刻本,《故宮珍本叢刊》,海口:海南出版社,2001;民國十九年(1930)鉛印本,《中國方誌叢書》,台北:成文出版社,1968

(清)吳蘭編:《惠來鄉土志》,清抄本

(明)阮以臨修,黃秉中纂:《普寧縣誌略》,明萬曆三十八年(1610)修舊抄本

(清)蕭麟趾修,梅奕紹等纂:《普寧縣誌》,清乾隆十年(1745)刻本,民國二十三年(1934)鉛印本,《中國方誌叢書》,台北:成文出版社,1974

(清)盧師職修,賴漢辰纂:《普寧縣誌稿》,清光緒十五年(1889)抄本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003

(明)馮元飈修,郭之奇纂:《揭陽縣誌》,清抄明崇禎四年(1631)本

(清)陳樹芝纂修:《揭陽縣誌》,清雍正九年(1731)刻本,《稀見中國地方志彙刊》,北京:中國書店,1992

(清)劉業勤修,凌魚纂:《揭陽縣誌》,清乾隆四十四年(1779)刻本,民國二十六年(1937)鉛印本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003,《中國方誌叢書》,台北:成文出版社,1974

(清)王崧修,李星輝纂:《揭陽縣續志》,清光緒十六年(1890)刻本,民國二十六年(1937)鉛印本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003,《中國方誌叢書》,台北:成文出版社,1974

(明)吳思立修,陳堯道等纂:《大埔縣誌》,明嘉靖三十六年(1557)刻本,民國二十六年(1937)鉛印本

(清)宋嗣京修,藍應裕等纂:《埔陽志》,清康熙二十五年(1686)刻本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003

(清)藺濤纂修:《大埔縣誌》,清乾隆九年(1744)刻本

(清)洪先濤纂修:《大埔縣誌》,清嘉慶九年(1804)刻本

(清)張鴻恩纂修:《大埔縣誌》,清同治十二年(1873)修,光緒二年(1876)刻本

(民國)劉織超修,溫廷敬等纂:《修大埔縣誌》,民國三十二年(1943)鉛印本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003

(清)葛曙纂修:《豐順縣誌》,清乾隆十一年(1746)刻本,《故宮珍本叢刊》,海口:海南出版社,2001

(清)葛曙纂修,許普濟續修,吳鵬續纂:《豐順縣誌》,清光緒十年(1884)刻本,《中國方誌叢書》,台北:成文出版社,1967

(民國)劉禹輪修,李唐纂:《中華民國新修豐順縣誌》,民國三十二年(1943)鉛印本,《中國地方志集成》上海:上海書店出版社,2003