基本信息

| 編號: | 3153 |

拉丁目名: | ARANEAE |

中文目名: | 蜘蛛目 |

拉丁亞目: | OPISTHOTHELAE |

中文亞目: | 後紡亞目 |

總科: | 園蛛總科 |

superf: | Araneoidea |

中文科名: | 肖蛸科 |

拉丁科名: | Tetragnathidae |

中文亞科: | 銀鱗蛛亞科 |

拉丁亞科: | Leucauginae |

中文屬名: | 銀鱗蛛屬 |

拉丁屬名: | Leucauge |

拉丁種名: | argentina |

定名人: | (Hasselt) |

年代: | 1882 |

中文名: | 雪銀鱗蛛 |

ogenus: | Theridion |

原始文獻: | Naturlijke Historie., Part II A: 34, pl.2, fig.5. |

生境: | 生活在沿叢林小路的低矮植物上。台灣的標本采自橋下。 |

國內分布: | 台灣。 |

國外分布: | 新加坡,印度尼西亞(蘇門達臘島),菲律賓。 |

資料來源: | 中國動物志 無脊椎動物 第三十五卷 蛛形綱 肖蛸科:217-219 |

形態描述

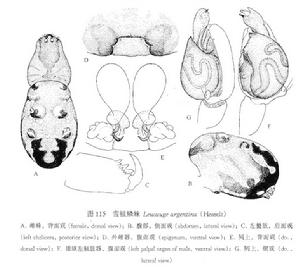

雌蛛

體長3.96~4.34。一雌蛛體長4.01。頭胸部長1.70,寬1.36;腹部長2.62,寬1.23。背甲米黃色,頭部黑褐色,中窩淺黑褐色。後中眼的外側和後側眼的後側各有一細剛毛。兩眼列均後凹。

螯肢黃褐色到暗褐色,前齒堤有3齒;後齒堤具5齒。下唇、顎葉和胸板淺暗褐色。步足的腿節基半部米黃色,端半部及其他各節淺褐色。步足具少量相對較長而粗的刺,其中腿節Ⅰ有4根前側刺。腿節Ⅳ聽毛列的長度約占腿節長的1/2。步足測量:Ⅰ 9.64(2.89+3.15+2.70十0.90),Ⅱ8.01(2.43+2.61+

2.16十0.81),Ⅲ3.85 (1.26十1.09十0.99十0.51), Ⅳ6.53 (2.16十1.89十1.80+0.68)。足式:1,2,4,3。

腹部卵圓形,背面有3對瘤狀突起,以第一對最大,最後一對最小。背面前緣有一對黑色斑點,後部後端有一對較大的縱向黑色斑點,每個瘤狀突起的頂部呈黑色,其他部位散布銀白色鱗斑。腹部腹面淺黑色,有3對較大的銀白色斑點,縱向排列,特別醒目。外雌器淺黑褐色,前緣具一橫脊,橫脊之下為一長方形凹陷,納精囊的第3室大於第2室。

雄蛛

體長2.60~3.06。一雄蛛體長3.06。頭胸部長1.53,寬1.26;腹部長1.53,寬:0.99。背甲、下唇,、顎葉、胸板、步足以及眼的排列近似於雌蛛。步足較雌蛛的細長,腿節Ⅰ有5—6根前側刺。觸肢和步足測量:觸肢1.34(0.53十0.18十0.18+0.45);步足Ⅰ 11.97(3.24+3.60十4.14十0.99), Ⅱ9.00(2.61十2.88十2.61+0.90),Ⅲ4.20(1.44十1.08十1.09十0.59),Ⅳ7.11(2.34十2.07+2.07十0,63)。足式同雌蛛。腹部較窄,無明顯的瘤狀突起,斑紋較雌蛛的明顯。觸肢脛節比跗舟短,與膝節等長。引導器捲成筒狀,副跗舟近頂部有2根剛毛,跗舟的背面無距狀突起。

鑑別特徵

本種腹部的形狀近似於南山銀鱗蛛 L.nanshan,但腹部腹面有3對較大的銀白色斑點,外雌器的前緣有一橫脊,納精囊具3室,而不同於後者。地理分布

國外分布:新加坡,印度尼西亞(蘇門達臘島),菲律賓。國內分布:台灣。