詩歌原文

雨後嵐山①山中雨過雲愈暗,

漸近黃昏;

萬綠中擁出一叢櫻,

淡紅嬌嫩,惹得人心醉。

自然美,不假人工;

不受人拘束。

想起那宗教,禮法,舊文藝,……粉飾的東西,

還在那講什麼信仰,情感,美觀……的制人學說。//②

登高遠望,

青山渺渺,

被遮掩的白雲如帶;

十數電光,射出那渺茫黑暗的城市。

此刻島民心理,仿佛從情景中呼出;

元老,軍閥,黨閥,資本家,……

從此後“將何所恃”?

詩歌注釋

① 嵐山:日本京都著名風景區。② 符號“//”代表詩歌分節。

創作背景

1917年9月,剛剛結束中學生活的周恩來,懷著救國救民、追求真理的目的,就在那金秋送爽的日子裡,東渡日本,開始為期近兩年的留學生涯。留學期間,他在潛心學業的同時,熱切關注著祖國的前途、人類的命運,對腐朽的反動勢力的痛惡溢於言表,對新生的十月革命抱有無比的熱情。當時他將自己的愛憎情感傾注筆端,先後寫下了《大江歌罷掉頭東》《雨中嵐山——日本京都》《雨後嵐山》《游日本京都園山公園》《四次遊園山公園》等著名詩篇。《雨後嵐山》作於五四運動前夕,作者已決定回國投身反帝反封建的偉大鬥爭,在準備踏上歸途之際,暢遊嵐山,他面對黑暗如磐的夜色,遙望滿目瘡痍的祖國,觸景生情,感時述情,於是寫下了這首詩。

詩歌鑑賞

這首詩運用象徵和對比手法,巧妙地將寫景、抒情和議論很好地結合起來。用“萬綠中擁出”的“一叢櫻”象徵新生事物;用代表“島民心理”的“十數電光”象徵進步的革命的民氣;通過讚美不假人工的自然美,批判矯揉造作的舊文化,歌頌順時應勢而生的新文化和新生的革命政權;從黑夜裡的電光中看到民心所向以及反動勢力的消亡的未來。“自然”和“粉飾”,新生和腐朽,革命的反動,形成鮮明的對照,反映了詩人高潔的審美理想和遠大的政治抱負。這首詩不僅具有一定的文學鑑賞價值,而且還具有頗為珍貴的革命史學價值。作者簡介

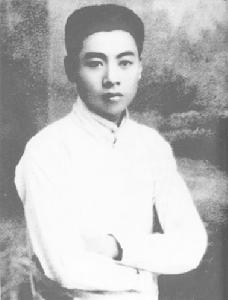

周恩來(1898~197