離子鍵

化學鍵是分子內使兩個原子相連在一起的吸引力。化學反應是破壞反應物的化學鍵及形成新的化學鍵而產生生成物,所以化學鍵的改變可說是所有化學反應的基礎。從能量觀點而言,化學鍵形成時,必須放出能量,也就是說所形成之分子比原先單獨兩原子之總能量要低。化學鍵形成時所釋出的能量值,稱為該化學鍵之鍵能。

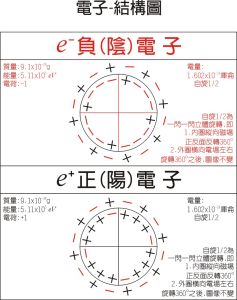

電子-模型圖

電子-模型圖 化學鍵可分為:共價鍵、離子鍵及金屬鍵三大類。共價鍵為兩原子共用電子對之化學鍵,其結合原子一般為非金屬原子。離子鍵為陽離子與陰離子間之庫倫靜電力,陽離子由金屬失去電子形成,陰離子由非金屬得到電子形成。兩正負電荷之離子吸引力,稱為離子鍵。金屬鍵為金屬原子的價電子可以自由移動在各原子之間所造成的吸引力。共價鍵與離子鍵鍵能約在200~400kJ/mol之間,而金屬鍵的鍵能約為其三分之一。

除了上述三種化學鍵外,尚有分子間的吸引力,包括氫鍵、偶極-偶極引力、侖登力,它們的作用力都比化學鍵弱,通常不被列入化學鍵。

由於原子結合時必須用到原子核外的最外層電子,最外層的電子稱為價電子。價電子數等於其族數,例如IA族鹼金屬有一個價電子,而VIIA族鹵素具有七個價電子。周期表上同族的元素具有類似的化學性質,即因其擁有相同的價電子。路以士(G.Lewis)認為鈍氣的化學性質穩定是因最外層電子已經填滿,不易得到或失去電子再與其他原子結合。當原子進行化學反應,可利用共用電子或得失電子,傾向於變成鈍氣的電子組態,即ns2np6,此稱為八隅體規則(OctectRule),用以說明原子反應後價層上有八個電子最安定,氫原子反應形成化學鍵則變成氦的電子組態(1s2)。

離子化合物是由巨大數目之陽離子與陰離子相吸聚集而成。日常生活中的食鹽(學名「氯化鈉」,NaCl)是由鈉離子(Na+)與氯離子(Cl-)組成,離子間利用相異電荷之庫倫靜電力互相結合,此種正、負離子間吸引力稱為離子鍵。

離子化合物大抵由位於周期表左邊的金屬原子與位於周期表右邊的非金屬原子所組成。然而離子化合物中的陰、陽離子亦可分別由多原子的離子所組成。常見的離子化合物如氫氧化鈉(NaOH)中的氫氧根離子(OH-)即由兩個原子所構成,碳酸鈉中的碳酸根離子(CO32-)是由四個原子所構成。常見的多原子陰離子尚有硫酸根離子(SO42-)及硝酸根離子(NO3-)。而氯化銨(NH4Cl)中的銨離子(NH4+)是多原子陽離子。

共價鍵

當兩非金屬原子相互靠近時,由於非金屬具有高游離能,不易失去電子,故欲形成化學鍵必須原子共用電子對形成化學鍵,使雙方原子價軌域的電子組態符合八隅體規則,此種共用電子對之化學鍵稱為共價鍵。共價鍵的種類:

共價鍵可依共用電子對數目、極性加以分類。共價鍵依其共用電子對數目,可分為單鍵、雙鍵及參鍵。單鍵為兩原子間共用一對電子,路以士符號以“—”表示,例如H—H、F—F等。雙鍵為兩原子間共用兩對電子,路以士以“=”表示,例如O=O、O=C=O、H2C=CH2等。參鍵為兩原子間共用三對電子,路以士以“≡”表示,例如N≡N、C≡O、HC≡CH等。

共價鍵依其極性分類,可分為極性共價鍵和非極性共價鍵兩種。如果共價鍵兩端的原子相同(例如H2、O2、N2分子),其共用電子對恰位於二原子中間,此種共價鍵稱為非極性共價鍵。如果共價鍵兩端的原子不相同(例如HCl、H2O、CO等分子),其共用電子不平均分布於兩原子間,則鍵一端具部份負電性(δ-),另一端具部份正電性(δ+),此種共價鍵稱為極性共價鍵。

金屬鍵

金屬具有較低的游離能,其價電子容易游離。其價軌域數目大於價電子數,故具有空價軌域。金屬的價電子可在晶體中自由移動,不限定於任一原子。價電子遊動於所有原子核之間,形成電子海(electron-sea),而電子海中的電子與金屬原子核間的吸引力即為金屬鍵。由於價電子不會固定在特定的原子核,所以當金屬兩端外接直流電時,金屬內自由電子就會以固定之方向移動而造成導電現象。或是在金屬局部受熱時,自由電子便可經由碰撞,而將熱能傳遞至金屬的每一部位。因此,金屬通常是電或熱的良導體。

碳的鍵結形態

碳—碳單鍵

碳(carbon)是周期表中IVA族元素,碳原子的電子組態(1s22s22p2),其四個價電子和其他原子產生共價鍵而結合。以甲烷(CH4)為例,甲烷中碳原子與氫原子鍵結時,是將一個s軌域與三個p軌域混成四個能量相等而方向不同的sp3軌域。當四個氫原子分別提供一個電子與碳原子的四個sp3混成軌域中的電子結合,即形成四個相同的碳-氫單鍵。單鍵只含有δ鍵,通常以一畫線“—”表示。除了氫原子鍵結形成碳一氫單鍵外,碳原子亦可與另一碳原子形成碳—碳單鍵,如乙烷(C2H6)的鍵結,乙烷分子中有一個碳—碳單鍵及六個相同的碳—氫單鍵。

碳—碳雙鍵

乙烯(C2H4)是具有碳—碳雙鍵的最簡單有機分子。乙烯的兩個碳原子間共同擁有4個電子,加上兩個碳—氫鍵上的4個電子,使每個碳均滿足八隅體規則。

乙烯分子中有四個碳—氫單鍵及一個碳—碳雙鍵,鍵結時每個碳原子先形成三個sp2混成軌域及一個未混成的p軌域,其中兩個sp2混成軌域分別與氫形成碳—氫單鍵,另一sp2混成軌域與另一碳的sp2混成軌域形成碳—碳單鍵,此三個單鍵皆為δ鍵,另外碳原子上的2p軌域再與另一碳原子上的2p軌域平行重疊形成π鍵,這種鍵結原子各提供兩個電子,使碳原子間共用4個電子而形成雙鍵。

因為乙烯分子中,碳和碳間的雙鍵是不能鏇轉的,所以當連線在兩個碳上的兩個氫原子被其他的原子取代時,就可能形成原子連線方式相同,但原子空間排列方式不同的幾何異構物(geometricisomer),或稱為順反異構物,例如:順-二氯乙烯和反-二氯乙烯。

碳—碳參鍵

碳與碳鍵結時,兩個碳原子可以同時擁有三對的鍵結電子而形成參鍵。在乙炔(C2H2)分子中,每個碳原子利用兩個sp混成軌域,分別和碳原子及氫原子形成2個δ鍵,另外再以每個碳原子上的兩個未混成2p軌域平行重疊得到2個π鍵。所以碳—碳參鍵含有l個δ鍵及2個π鍵,通常以三畫線“≡”表示之。

其實原子外層電子的排布很複雜,決定電子"位置"的有4個量子數.這裡說的電子構型,2s,2p什麼的都是電子軌道,後面的數字是軌道上的電子數.電子填充順序為1s-2s-2p-3s-3p-4s-3d-4p-5s-4d-5p..第一層有1s一個軌道,第二層有2s和2p兩個軌道,第三層有3s,3p兩個軌道,第四層有4s,3d,4p三個軌道...離子鍵的形成過程

以NaCl為例。

第一步電子轉移形成離子:

Na-e——Na+

Cl+e——Cl-

相應的電子構型變化:

2s22p63s1——2s22p6

3s23p5——3s23p6

形成Ne和Ar的稀有氣體原子的結構,形成穩定離子。

第二步這兩個離子靠靜電吸引,形成化學鍵。

Na+(2s22p6),Cl-(3s23p6),達到稀有氣體式穩定結構。

Ag+(4d10),Zn2+(3d10),d軌道全充滿的穩定結構。

這些只轉移少數的電子,就達到穩定結構,容易形成離子鍵

而C和Si原子的電子結構為s2p2,要失去或得到4e,才能形成穩定離子,比較困難。所以一般不形成離子鍵。