病理介紹

雞傳染性貧血症狀

雞傳染性貧血症狀病原

病原CIA的病原體是在1974年一個偶然的機會被發現的。當時由於日本火雞皰疹病毒疫苗中污染了網狀內皮組織增生症(PE)病毒而發生事故,在對接種了該疫苗雞的病料作病原分離時,發現了一種引起雛雞貧血和致死的病毒,當時被稱作雞貧血因子(CAA)。Bulow等(1986)對CAA感染正式使用了雞傳染性貧血(CIA)這一名稱。CAV是—種無囊膜的小病毒,呈球形或二十面體(有人認為是六面體),直徑為18—22nm,可通過25nm濾膜。用氯化銫梯度離心,密度為1.35—1.36g/ml,比細小病毒還小。該病毒的結構蛋白主要有1條,即病毒的衣殼蛋白,分子量為50000。該衣殼蛋白基因從起始密碼子AUG到終止密碼子UGA整個譯讀框架(ORF)全長約為1366bp,此譯讀框架占整個基因組大小將近60%。病毒含有單股環形負鏈DNA,大小約為2300bp。基因組共有2298個鹼基。自該病毒被分離以來,分類屬性一直未能定論。1995年國際病毒分類委員會第六次病毒分類報告確定了一個新的病毒科——單股環DNA病毒科。該病毒科現包括三個病毒,即豬單股環DNA病毒、鸚鵡啄羽病病毒及雞貧血病毒,並且CAV成為單股環DNA病毒科的代表病毒。CAV能在雞胚中增殖,最為適宜的是5日齡雞胚,接種後14d毒價最高。對雞胚不呈現致病變作用。CAV不能在各種雞胚源或雞源細胞培養物上增殖,卻可以在MDV轉化的淋巴腫瘤細胞繫上良好地生長和增殖。CAV在病雞組織及培養細胞的核內複製,可檢出核內抗原,但不形成包涵體。至目前為止,所有被鑑定的CAV均屬於同一個血清型和病理型。CAV的靶器官是淋巴器官和造血器官,包括胸腺、脾臟、骨髓、法氏囊和全身淋巴結。靶細胞是T淋巴母細胞、骨髓成血細胞和網狀細胞以及胸腺皮質細胞。CAV在感染細胞內複製很慢,不像其他病毒那樣造成細胞裂解。致病性在於通過CAV編碼產生的細胞凋亡因子造成的程式性死亡,主要是造血和淋巴細胞的程式性死亡,從而引起雞貧血、出血和免疫抑制。CAV基因組只產生一個轉錄子,但可編碼三個蛋白質,VPl,VP2和VP3。VP1和VP2中的任何—種,單獨免疫時很難激起抗體反應,但二者結合在一起時可以誘發很強的抗體反應。VP3是128個胺基酸組成的細胞凋亡因子,可引起感染細胞的程式性死亡。Bulow等將CAV在MDCC-MSBI中傳遞100代後,致病力大大降低,從而成為研製該病弱毒疫苗的途徑之一。該病毒相當穩定,耐熱,耐酸,抗氯仿、乙醚,70℃1h或80℃5min仍具感染力。在37℃5%常用消毒劑如季胺化物、兩性鹼、正二氯苯等作用2h不被滅活。但100℃加熱15min則完全喪失感染力。50%酚液作用5min即可失活。流行病學

雞是惟一的易感動物。肉用雞尤其是公雞更易感。1—7日齡雛雞最敏感,6周齡內均可發病,6周齡以上多呈亞臨床感染,但成年雞仍具易感性。CAV流行病學的主要特點是,既可以經蛋垂直傳染,又可在母源抗體不足時發生橫向傳染,以經蛋傳染最為重要。CIA的病理髮生與體液抗體的產生密切相關。雛雞母源抗體可防禦CAV感染。免疫抑制的雛雞,CAV對其病原性增強,即使檢出抗體後,CAV依然於各種臟器記憶體在。CAV感染種雞群所產生的後代,母源抗體僅能維持3周左右,隨後整個雞群就對CAV的橫向傳染易感,但卻不表現明顯的症狀而呈亞臨床病型。資料表明,大多數種雞群在8—12周齡後都發生CAV抗體陽轉,顯然是由橫向傳染造成的。世界各雞群中CAV感染率都很高、甚至包括曾經認為是SPF的雞群,也有40%—50%表現出CAV抗體陽性。亞臨床感染的雞群,雖然一般可在感染後10d左右產生血清抗體,但細胞免疫抑制狀態可持續很長時間。這是以加劇其他原發性傳染病的嚴重程度(如馬立克病、法氏囊病和傳支),也會激發某些繼發性感染(如大腸桿菌病、隱孢子蟲病、包涵體肝炎等)。CAV的這種危害遠遠超過臨床發病型。據McNalty(1991)對北愛爾蘭肉雞群的統計,生長期因CAV亞臨床感染所造成的屠宰損失,千隻雞純利潤、飼料轉化率及每隻平均體重,分別比CAV陰性的未感染雞群降低13%、2%和2.5%。種雞開產前不久或產蛋期感染CAV後8—14d,會有3—6周的垂直傳播期。此時種雞本身不表現明顯症狀,也不影響產蛋性能及種蛋的生產性能,但病毒可經蛋傳給子代。子代小雞在孵化過程中表現正常,但缺乏母源抗體。在2周齡左右易發生藍翅病和急性貧血——皮炎綜合徵。雛雞死亡率常在5%-15%。在此期間種雞群生產的商品代肉仔雞,會表現該病的臨床症狀,死亡率上升,增重速率和利潤率明顯下降。CAV可以和許多其他的病毒混合感染,彼此有相互加重作用,並造成免疫抑制。目前研究得最多的是傳染性法氏囊病病毒(ibdv)與CAV的關係。1日齡無母源抗體的雞感染IBDV後,對CAV的易感性至少提高100倍,易感周齡延長3周。當CAV和IBDV共同作用時,對新城疫和傳支免疫的抑制作用大大增加。當前,國內許多地區IBD免疫效果不佳,往往和CAV的混合感染有尖。此外,CAV常與馬立克病病毒(MDV)、呼腸孤病毒(Reo)、新城疫病毒等混合感染,且存在相互作用。CAV與MDV混合感染,可抑制HVT疫苗對MD的免疫力。反之,MDV可增強CAV對雛雞的致病力。顯而易見,CAV感染的嚴重性不僅表現在垂直傳染的後代所表現的貧血、出血和死亡,更來重的是亞臨床感染的普遍性以及由此而引起的免疫抑制和對經濟效益的嚴重的無形損害。

臨床特徵

潛伏期5~9天,自然條件下發病多見於10日齡以後的雞,其中以2~4周齡最為多見。本病的特徵性症狀是貧血。病雞精神沉鬱,皮膚蒼白,發育受阻,感染後14~16天病例達高峰,常在12~28天內死亡,死亡率不超過30%,但若繼發細菌或病毒感染也可能阻礙病雞康復,加劇死亡。病雞的血液學變化很特別,血液稀薄,凝血時間延長,血漿較正常的蒼白。感染後8~10天血細胞容積下降,感染後14~20天通常在10%~20%,有些瀕死雞甚至下降至6%。低血細胞容積值是由於紅細胞、白細胞和血小板等血細胞明顯減少造成的。感染後的第8天出現紅細胞大小不均,第16天外周血液中開始出現幼稚型紅細胞、顆粒細胞和血小板,幾天后不成熟紅細胞可能超過30%。

病理變化

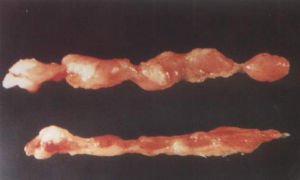

本病最特徵性的病變是骨髓萎縮,呈脂肪色;胸腺萎縮,呈黃色;法氏囊萎縮,部分法氏囊的外壁呈半透明狀。肝、脾、腎種大,褪色,有時肝黃染並有壞死灶,腺胃和十二指腸黏膜出血,嚴重者可見肌胃黏膜糜爛或潰瘍。部分病例可見頭、頸部皮下出血、水腫,胸肌和腿肌出血,喙和腳蒼白。本病特徵性的病理組織學變化為再生障礙性貧血和全身淋巴組織萎縮。骨髓發育不全或萎縮,竇內成熟紅細胞顯著減少,並充滿成紅細胞,竇外散在吞噬了變性紅細胞的巨噬細胞,造血細胞完全為脂肪細胞或增生的基質細胞所代替,後期可見網狀細胞增生。胸腺、法氏囊、脾臟、盲腸扁桃體和許多其他組織內淋巴樣細胞大量壞死、消失,並被增生的網狀細胞和纖維細胞所取代。脾紅髓中血細胞成分減少,髓鞘中網狀細胞增大。肝細胞和肝竇內皮細胞腫大、變性,間質水腫。

診斷

根據流行特點、臨床特徵、病理變化和血液學變化,可作出初步診斷,但確診須進行病原學檢查和血清學試驗。病原學檢查

①病料的採取與處理:無菌採取病死雞的肝臟作為分離材料。將肝組織用每毫升含青黴素1000單位、鏈黴素1000微克的Eagle氏液或RPMI-1640培養液製成20%組織乳劑,反覆凍融3次後,加等量氯仿室溫作用15分鐘,3000轉/分離心20分鐘,取上清液70℃加熱5分鐘,3000轉/分離心15分鐘,將上清液通過0.22微米濾膜過濾,分裝備用。

②病原的分離與鑑定雛雞接種:取1日齡無母源抗體的易感雛雞(SPF)5隻,每隻肌肉或腹腔注射病料0.1毫升,14~15天后採血測定紅細胞壓積值和觀察骨髓病變,當5隻中有1隻紅細胞壓積值低於25%並出現骨髓病變;又排除其他已知病毒感染時,即可判為陽性。

雞胚接種:將上述病料經卵黃囊接種5~10日齡雞胚,10~14天后毒價最高,此時可收穫部分雞胚,凍存;另一些雞胚仍能正常發育。至孵出後14~15日齡時發生貧血而死亡。

細胞培養:用含10%小牛血清的RPMI-1640營養液,將MDCC-MSB1細胞調成每毫升細胞懸液至2.5×1000000個,每管分裝1毫升,置39℃、5%二氧化碳條件下培養,然後每管接種病料0.1毫升,當細胞增殖,培養液由紅變黃時,將試管中細胞液充分混合,取0.2毫升移入加有1毫升新鮮培養液的試管內繼代,逐日觀察細胞變化情況,當細胞死亡,不再增殖,培養液保持紅色,細胞不能繼續傳代時,可判為分離陽性。一般規定要傳7代,以決定病料中有無本病毒存在。至於分離物中是否有本病毒存在,可以用已知陽性血清做病毒中和試驗和間接免疫螢光試驗予以證實。

血清學試驗

中和試驗:用雛雞作中和試驗時,將待檢血清作5倍稀釋,56℃滅活30分鐘,與等量含2×1000CED50。(可使50%雛雞發病的有效劑量)的雞傳染性貧血病毒混合,37℃作用1小時後肌肉注射5隻1日齡雛雞,每隻0.1毫升,接種後觀察14天,當有3隻被接種雞健存時,判為抗體陽性,2隻或1隻健存時判為可疑,全部發病時判為陰性。

間接免疫螢光試驗:將10000000個MDCC-MSB1細胞懸浮於2毫升雞傳染性貧血病毒(含1000000TCID50/毫升)內,37℃作用1小時後加8毫升培養液(使成每毫升1000000個細胞),培養24小時,取細胞培養懸液以1000轉/分,離心5分鐘,棄上清,取50微升上清和沉澱的細胞混合,吸取其10~20微升滴加於載玻片上,製成直徑5毫米的細胞薄層(多餘的沉澱細胞用微量吸管吸除),風乾後用冷丙酮固定10分鐘,保存在-20℃。以雞血清作為第一抗體,標記螢光素的兔抗雞IgG作為第二抗體,37℃水浴染色30分鐘。間接免疫螢光檢出耐過雞血清為1:320左右,檢查抗原時,接種後12小時即可在細胞核內見到螢光顆粒。

ELISA:直接法是用PBS稀釋的雞傳染性貧血病毒抗原包板(50微升/孔),4℃過夜,用含0.05%吐溫-80生理鹽水洗滌4次後每孔加入0.01%吐溫-20、5%牛血清的PBS1:200稀釋的血清樣品,37℃感作30分鐘,洗滌4次後每孔加入酶標二抗,37℃孵育15分鐘,洗滌4次後加入0.04%(V/V)OPD、0.6%(W/V)過氧化氫、pH5.0檸檬酸緩衝液,室溫作用20分鐘,最後每升硫酸加入2摩爾終止反應,用酶標儀測定492納米的吸光度值(OD),凡OD>0.121者,血清樣品判為陽性。

防制

雞傳染性貧血病感染在世界許多地區廣泛存在,對雞群危害越來越大,已成為全球性問題。本病目前尚無特效治療方法,防止該病的傳入是關鍵。因此,應採取綜合性防制措施。要嚴格實施隔離消毒、檢疫監測、飼養管理和疫苗接種等綜合防疫措施,才可起到有效的防製作用。

重視日常衛生防疫:防止由環境因素,及其他傳染病導致的免疫抑制,搞好傳染性法氏囊病、馬立克氏病等疫苗的免疫接種和其他基礎免疫。加強飼養管理,提高雞群的抵抗力,強化雞舍、環境、飲水、用具的經常性淨化、消毒,減少或消除環境中雞傳染性貧血病病毒存在,防止易感雞感染出現亞臨床症狀。

免疫接種以防垂直傳播感染髮病:種雞於13~14周齡(開產前6周),用雞傳染性貧血病弱毒疫苗肌肉或皮下注射,可有效防止子代發病。雞傳染性貧血病疫苗不宜對6周齡內雛雞和產蛋前3~4周內種雞群接種,否則雛雞被感染或通過種蛋傳播疫苗病毒。噴霧或飲水免疫應慎重。目前疫苗主要是進口疫苗,國內尚無生產。

加強檢疫監測,防止引入帶毒雞,嚴防雞傳染性貧血病的傳入是關鍵。要從無雞傳染性貧血病的廠家引進種雞種蛋,防止從外引入帶毒雞;對使用的有關疫苗進行雞傳染性貧血病病毒污染的檢查;要加強雞傳染性貧血病的檢疫工作,隨時掌握是否有雞傳染性貧血病亞臨床感染的存在。有條件的雞場應進行免疫抗體監測,以掌握雞傳染性貧血病疫苗免疫對雞群的保護力。

治療:雖無特效治療方法,但使用抗生素可防止並發或繼發感染,飼料中增加維生素、微量元素、胺基酸等可減緩病情,降低死亡,對縮短病程及病雞的耐過康復有積極作用