簡介

師乃當代儒僧,出家之前為著名的愛國華僑、教育家、詩人、楹聨大家、國畫家、篆刻家、傑出的書法家和古文經師,為本煥長老法子、虛

雙印法師

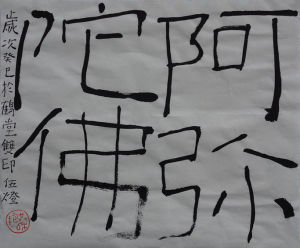

雙印法師2013年4月21日(三月十二)未時,師在釋迦牟尼佛誕生地尼泊爾藍毗尼,禮當代禪宗大德中普陀寺開山上芳下振大和尚座下出家,緒佛門重鎮“雙桂堂”正脈,為“破山”海明禪師法嗣,“天童”密雲圓悟大師聖裔。

出家之前,師以一己之力及悲憫情懷,鬻書賣畫數千萬元於香港創辦“中華國學總會”及“中華文化教育基金會”、“漢字書法研究會”、“中華楹聯學會”、“香港書譜學院”、“北京護國公學”、“書譜美術館”和“華學書院”、“元學禪院”等公益機構,立足京港兩地創刊辦報、開壇興學,以儒釋道為宗、經史為體、書畫為用,全體系傳播傳統文化,呼籲“丕振中國式教育”、“再造書香門第”,教導門徒要做“真正的中國人”!被譽為“儒面、僧身、道骨、佛心”的教育家。

簡歷

癸卯(1963)年,師誕生於閩南張氏大夫門第。

壬戌(1982)年,從游長樂鄭春松,修書畫篆刻。

甲子(1984)年,因鄭春松推薦,得潘主蘭親炙,治商周文字、先秦經史及詩詞,於甲骨文與古璽情有獨鍾。潘老賜字“未央”、號“鶴堂”。

雙印法師

雙印法師丁卯(1987)年,入梁披雲大德門下,潛心諸子之學,好吟《十三經》,尤喜漢魏碑版與六朝辭賦;梁老賜字“抱一”,為三原于右任再傳弟子。

戊辰(1988)年,禮《易經》巨匠黃壽祺為師,接“六庵”道學正統。

壬申(1992)年,畢業於國立華僑大學,獲文學士學位。是年秋,入職福建人民出版社,責編《華人之聲》雜誌;後定居香港。

丙子(1996)年,禮深圳弘法寺開山祖師上本下煥長老,受五戒;本尊賜法名“常煊”、字“無量”,侍法駕三載,接臨濟宗四十五代正學,爲虛雲老和尚法孫。

壬午(2002)年,梁老親委重光“香港書譜出版社”之責,正承儒學大宗法脈。

乙酉(2005)年,創辦“中華國學總會”(簡稱“華學會”),下設“華學書院”、“中華文化教育基金會”(原名“梁披雲文化教育基金會”)等;同年,創辦“漢字書法研究會、“中華楹聯學會”。

丙戌(2006)年,興辦首屆“梁披雲杯全國書法大展”。

丁亥(2007)年,與泉州大仁林順平結緣,《書譜》雜誌復刊,易雙月刊為季刊。

戊子(2008)年,《書譜》復刊號《劉彥湖專輯》面世;提出“以為人之道、成書譜之學”理念,勖諸同仁;後,出版《張瑞圖專輯》、《章草專輯》,獲業界嘉勉。

己丑(2009)年,創辦(首屆)“百家春茗”、第二屆“梁披雲杯”、《漢字書法報》(英漢雙語),出版《甲骨文》、《潘主蘭》、《十七帖》、《台灣書法》;秋,創立“香港書譜學院”,錄首批30名書法研究生,堂設京東宋莊小堡村。

庚寅(2010)年,舉辦第三屆“梁披雲杯”書法大展、漢字書法研究會(CCCA)年會,出版《當代書法》、《褚遂良》、《骨簽》、《金文》;香港書譜學院(北京)私塾設立;啟動《漢字書法大典》撰修工程;“漢字書法網”(www.ccca.hk)正式開通。

辛卯(2011)年,啟動第四屆“梁披雲杯”書法大展;華學書院招收首屆“經學”研究生;出版《民國書法》,著《元學概要》、《元解孝經》、《永

雙印法師

雙印法師壬辰(2012)年,4月2日(三月十二),本煥長老圓寂。師攜家人前往弔唁,生出離心。創刊《私塾》雜誌。香港書譜學院招收首屆“五行書法”博士研究生;著《永樂宗》、《惠安法門》等書;與著名書畫家汪為新合辦“心緣”聯展。率領中華國學總會開始“萬里朝聖”,徒步六百五十公里,親往山東與“孔孟”二聖印心。同年,由門下弟子發起創辦的元學襌院在京掛牌。

癸巳(2013)年,2月10日(正月初一)寅時,師頌《金剛經》至“離一切諸相,則名諸佛”而豁然開朗,得如來証悟之喜。故發阿耨多羅三藐三菩提心,於3月19日(二月初八)願云:“(甲)願一切時中,為度眾生而修善法,永不退轉;今生爲人師,來世作佛祖!(乙)願證無上正等正覺,光明照耀無量無數無邉世界;三十二相以爲莊嚴,八十種好接引眾生;我身既爾,令一切眾生如我無異!(丙)願盡未來際,梵行遍虛空;願化五濁為五明,願諸眾生得五乘;願十方眾生聞我名號,即生法喜頓見菩提,永離苦海!”3月30日(二月十九),於中普陀寺受在家菩隡戒。4月21日(三月十二),在尼泊爾藍毗尼花園無憂樹下(釋迦摩尼佛誕生地)於現前師中普陀寺開山上芳下振大和尚座下披剃,正式出家。得法名雙印、字伍燈。6月6日(四月二十八),香港書譜學院“北京多語種私塾”更名為“護國公學”。

教育成就

師住持的“香港書譜學院”及“北京多語種私塾”,以“琴、棋、書、畫、武術、中醫”等“六藝”設科,旨在培養“真正的中國人”,實現“因材施教”,受到業內人士的廣泛關注與認可,被暱稱為“四不像的學府”。

該校以“無為法”為宗,援引《大學》之“自天子以至於庶民一是以修身為本”,提倡“知行合一”、“學為國家”、“利人就是惠己”,以“思想獨立

雙印法師

雙印法師該校以生活課程統領諸學,提出“書呆氣、學究氣、江湖氣、根本要不得;人倫觀、家國觀、自然觀,完全建起來”,主張“中華國學全在衣食住行和言談舉止之間”,認為“真正的學者必能自立利人,否則只是書呆子”,並以“溫、良、恭、儉、讓”、“忠、孝、仁、義、禮、智、信”等十二字箴言行教,跳出中外學究的理論窠臼,“不著文節,以行印德”,其教育思想獨樹一幟。

該校的精彩之處主要表現在“正造”與“同和”,所謂的“正造”便是“童蒙養正”與“接引再造”。前者立足於對三歲以上的童子進行“六藝”的全面薰陶,旨在良性塑造童子的道德品格和行為習慣以及學習興趣和學習能力;後者服務於從體制內退學的大中國小的弟子,為他們調理心性,幫助他們發現自身優勢、正確認識學習與生活的關係,增強弟子的自我認知和信心,改善學習方法,提升“知行合一”的純度。由於服務獨特,效果十分明顯,深受感恩。所謂的“同和”就是“天下大同”與“國中六和”,前者指境內外弟子的一堂參修,文化交融,相互加持;後者即對入學的弟子不作選擇、不設門檻,但對家長有嚴格要求,首先必須要愛國,其次必須同修。該校根據弟子的基礎和根器,做出相應的課程安排和引導,立足於“德禮為本”、“因材施教”、“寓教於樂”、“學為家國”!

2013年6月16日,師將“香港書譜學院北京多語種私塾”更名為“護國公學”,進一步明確辦學宗旨與目標,堅持了從海明禪師、虛雲和尚到于右任先生、梁披雲先生的護國興學的家風。師以“書譜”為名為書譜學院撰寫了冠頭聯:“書通古今智慧、獨開千秋人物,譜萃中外玄長、並育萬國聖賢”;其所標榜的精神與同類機構拉開了距離,甚至提出了“每個學生都是老師”的理念。

師對弟子們說:“你們到這裡不是來學習的,而是被學習的!”“每個人都是來成就彼此的”,“人人都有成賢成聖的可能,就看自己願意不願意。”“立人為學,自修為養。”“學府應以無課為興盛”。“真正的老師是家長,真正的家長是老師”。

對於當代教育的問題,法師多有創見。師言:“體制內的學校有其無可比擬的優勢,半個多世紀以來為國家和社會培養了無數無量的人才,不能因為存在問題,而一概否定之。重要的是,我們如何止於至善?相關各方應該如何進一步做好自己?家長如何成為真正的家長,老師們如何成為真正的老師?”

“老師不把教職僅僅作為謀生的工作,教育的局面將會大有改觀。如果我們每個人都能修好自己,就可以彌補體制可能存在的先天不足。”

“香港書譜學院和護國公學所做的一切,只是為現行教育提供一種補充,儘自己所能為一些家庭和孩子糾偏養正,由此協助解決一點社會問題而已。”

“離開了政府的理解和支持以及社會的廣泛協同,是做不好任何事情的。”

文化成就

2002年,師承梁披雲先生之命,重光“香港書譜出版社”,並復刊著名的香港《書譜》雜誌,在海內外引起了強烈的反響,師以此樹立了“興滅國、繼絕

雙印法師

雙印法師2009年,由師領銜試刊的《漢字書法報》,是當今第一份漢英雙語的書法專業大報,贈閱二十幾個國家;該報底蘊深厚,格調純良,令人耳目一新。

同年,由於北京通州的“宋莊畫家村”多以西方藝術為主,畫家的思想多數較為偏激與頹廢,而且,低級的“行為藝術”泛濫一時,對當地的人文環境產生重大的負面影響。針對這種現實,師特意將“中華國學總會”駐京辦及“香港書譜出版社”的國內采編中心移師宋莊,不僅設立“香港書譜學院”的教學基地,而且,於2010年開闢了“華學講堂”,師親自主講儒家經典(以“十三經”為主體),引起極大的反響!目前,宋莊畫家村的國學堂和各種私塾以及中國水墨(含書法與國畫)與文房四寶商店和傳統畫廊等,如雨後春筍般地層出不窮,國學氛圍越發濃厚。

2012年,師又創刊了《私塾》雜誌,是迄今為止第一份立足傳統教育的專業刊物。該刊提出“丕振中國式教育”的宗旨,其文章及思想和圖片均為原創,與當今社會的時風息息相關,多有啟發,是一份不可多得的好雜誌。

法師認為,“一份媒體就是一部經書、一個學校、一座寺院,不可小覷。如果發心不正、自持不足、行為不端的話,輕則給人以誤導,重則有損國家和人民的利益,那是要下地獄的!所以,並不是什麼人都可以從事傳媒方面的工作的。”

“有人巴不得誰都可以辦刊、辦報、辦學,這是一種對自己不負責任、對他人也不負責任的想法。一旦唯利是圖者進來之後,眼裡只有錢,誰給錢就給誰發文章,哪個給的多就為哪個說好話,整個世界將會充滿謊言、恐怖與垃圾,那將會是如何一種氛圍?其實,現在的中國已經出現了類似的現象。所以,國家媒體的管理,既需要極大的胸襟,更需要智慧,不是簡單的放鬆管理可以達致目的、解決問題的。”

“真正的媒體一定是有良知的,是能夠引導人們自省、激發正面潛能的。目前太多的負面的報導,會令人精神松垮,心理陰暗,心靈空虛,國將不國!”

藝術成就

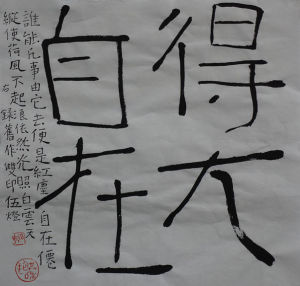

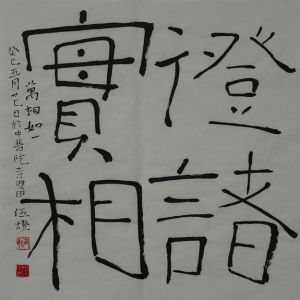

法師的書法造詣冠絕一時,“真草隸篆行”各體皆善。師創“五行書法”,融碑帖於一爐,領異時風。其甲骨文之蕭疏,別出禪機;榜書之雄拙,得意於摩崖;草

雙印法師

雙印法師師善詩詞,禪境天成,全由心出。《詩經》道源,《楚辭》為宗,氣和漢魏,韻滿晉唐。古樸豁達,思緒絕塵。雖話白如水,卻雋永深邃,內里千秋。尤其是序跋,百字成構,古今涵詠,一令聖手傲容驟斂。有“七步”賦詩成聯之才,信手拈來,余香萬里!用典妥帖,遣字高妙,境界悠遠,格局宏深,非一般大家所能為。

師之國畫可謂奇妙,但以書法之名特重之所障,是而不顯。每有用筆,奇簡為宗,水墨純粹,不事顏色,尤以詩書為偶,寥寥數筆,含弘光大,雅俗共賞,一派高僧逸致。可惜惜墨如金,極罕出品,乃真遺憾。

師之篆刻得潘主蘭真傳,胎息古璽,有秦漢遺風,於封泥及將軍印用功最深,間以玉印為面,不問唐後及流派,故能格調隳俗。近年幾乎封刀,難得一見。

主要思想

一、香港書譜學院建校辭

一個國家,必須對自己的歷史文化有真實忠誠,才能維持它在世界上的獨立地位;一個民族,若想擁有真正自信及長青,便不能拋棄其固有的文明;否則,將如無本之木、無源之水。在全球化的今天,學習他國文明必須建立在國學的基礎上。我們要教育自己的孩子,引導他們親近國學,一言一行都有中國風範,做一個真正的中國人。”

二、中華國學總會創會辭

中華國學,或稱華學。

華學淵源不可思議,一樹三果,曰儒、曰佛、曰道,別有花枝如名、法、墨、雜、農、兵、陰陽者,之謂百家;花團錦簇,星繁其燦。

儒佛道,名三實一,理原不二。貫通講論者,肇乎北周武帝。至唐“久已普遍朝野”。及宋,周敦頤輩援佛入儒而成理學,為世公認。明太祖力倡三教合流,曰:"若絕棄之而杳然,則世無神鬼、人無畏矣,王綱力用焉。於斯三教,除仲尼之道祖堯舜、率三王、刪詩制典,萬世永賴。其佛仙之幽靈暗助王綱,益世無窮。"故而敕制“僧律”二十六條

雙印法師

雙印法師清帝雍正云:“三教初無異旨,無非欲人同歸於善。”“昔,宋文帝問侍中何尚之,曰:‘六經本是濟俗。若性靈真要,則以佛經為指南;如率土之民皆淳此化,則吾坐致太平矣。’何尚之對曰:‘百家之鄉,十人持五戒,則十人淳謹;千室之邑,百人持十善,則百人和睦。持此風教,以周寰區,則編戶億千、仁人百萬。而能行一善,則去一惡;去一惡,則息一刑。一刑息於家,萬刑息於國。洵乎可以垂拱坐致太平矣。’斯言也,蓋以勸善者,治天下之要道也”,“苟信而從之,洵可以型方訓俗,而為致君澤民之大助。”

然則,三者要義豈但勸善乎?且如“自覺、覺他”、“獨善其身、兼濟天下”、“無為、無不為”等,何一勿需智慧本明哉?釋子曰:“戒、定、慧”,三學總括其綱,即儒家所謂“知止而後有定,定而後能安,安而後能慮,慮而後能得”者也,表法不同,其理盍異?

華夏文明五千年,實以三教端賴之。二十世紀初,歐風東漸,人心不古,綱紀日頹,概以崇洋媚外為尚,無奈論道談經為侈!雖僅百年,卻已宗族無長幼、郷黨絕尊卑!夸雲憶眾,其實域中無人矣!長此以往,國將不國!

因究十方,固恊大德,創立“中華國學總會(簡稱‘華學會’)”,以“興滅國、繼絕世、舉逸民”;旨在重振儀禮,再塑綱常;“為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平!”

噫,華雲出岫千山好,學海點燈萬國明!

三、漢字書法研究會創會辭

一個人的字是書法,一群人的書法是藝術,一個民族的藝術是文化,一個國家的文化是一種精神。人類的精神包含了敬畏自然、尊重傳統、推陳出新等,漢字書法對此有完美的演繹。

四、法師語錄

“育人在修己,讀書在成人。教育是一件人人有責的事情,不可以把問題推給學校和政府。家長和老師都必須做好自己,這才是最最重要的!”

“真正的老師是家長,真正的家長是老師!”

“如果每個家長都有率身垂範的意識和努力,每個老師都有一顆為人父母的大仁之心和行為,教育還會有問題嗎?”

“一個孩子可以影響一個家庭,一個家庭可以影響一個社區,一個社區可以影響一座城市。孩子好了,家庭就好了。如果每個家庭都能行德禮、講信義、重廉恥,而不是唯利是圖,不就世風日上了嗎?未來不就大有希望了嗎?”

“不要抱怨社會,更不可以只會批評政府!如果人人能夠反省自己,問題就少多了,風氣也會好起來的,政府自然有可能做得更好。”

“社會治理關係到每一個公民的自身素質,政府的問題是每位官員自身素質的問題。素質與學歷無關,但與從小養成的行為習慣和道德觀、責任感以及使命意識有關。一個自私的人是沒有資格談論素質的。”

“所有問題無不是我們由內心而起的。出了問題不能只會做觀衆。國家興亡,是你和我的責任!如果你不承擔、我也不承擔,這個國家還能好嗎?”

“‘和尚’的真實義就是教師。學校就是寺廟。”

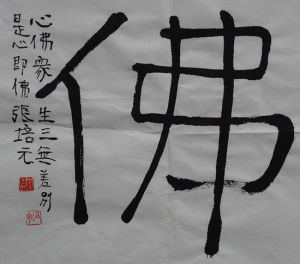

“沒有眾生,就沒有佛。沒有煩惱,就沒有菩提。”

“每個人都是我們的老師。但真正的老師是戒律。持戒精嚴,般若自見。”

“忠孝是萬行之本。”

“萬有當珍父母意,一無可寄兒孫情。”

“熱愛人民是世界和平的基礎。敬愛父母是廣行仁義的前提。”

“一個沒有家庭責任感的人,不可能是一個信義卓著的人。”

“所謂的‘民主’是西方國家販賣政治垃圾的工具,意在損人利己。”

“任何一個國家,絕大多數人都是沒有修行的,即使他們有所謂的宗教信仰,也不代表能夠知行合一。而沒有真修實行是不可能有高素質的,遑論智慧。”

“自領導以至於基層,一是應以修身為本。”

“政治之要,在於引導人們修己以成正道。”

“而在成道之前,眾生是很難把持正知正見的。因此,怎么能夠向沒有正知正見的眾生徵求意見呢?所以,要警惕西方‘民主’之論的真實用心。”

“濫用西方所謂的‘民主’概念,必然荒廢我們的政統文明。中國政治的傳統精神在為民擔當,‘為民所止’。‘止’就是‘學習的榜樣’的意思。如果領導人不精進,不能自強不息,如何成為‘民’之所‘止’?”

“‘民’是最後的裁決者,不是初始的決策者。”

“很多時候所謂的‘民主’,無非是政客推卸自身責任的合法道具。”

“現在經常聽到一種言論,說的是‘愛國不等於就要愛黨’,實在可笑又可悲。難道說,愛家不等於就要愛父母嗎?”

“無論父母有何不是,為人子女者都應該抱持恭敬心。沒有恭敬心,便沒有功德。天天罵爹娘,這個家沒有不散架的;天天罵政府,政府沒有不敗落的。”

“任何國家的所有問題,其人民的‘無明’是責任的另一半。每個人都要承受他自己的那一份,這就是因果。”

“責怪政府是解決不了問題的。政府也是由人組成的,但每一個人修行的次第不一樣,不能以偏概全。即使有修得不好的人,也不能代表整個政府。有人在位時沒能修好、做好,他必然承擔自己行為的果報,絲毫不爽。不需要別人為他們操心。”

“如果每個人都能夠修好自己,退一萬步說,即使執政黨再無能、再腐敗,人民自己的生活也不會太差勁。”

“真正的幸福生活都是智慧的、精神的、是屬於他自己的,絕非僅僅是物質的。”

“恭敬諸佛、善護眾生、愛國愛家,是一切功德的源泉。”

“現代人因為迷失在所謂的‘法律’和‘制度’裡面,所以,放棄了本有的慈悲和愛、甚至良知!”

“真正的高貴是對一切卑下的理解和包容以及毫無保留的愛護,真正的強者是對一切弱者的同情和悲憫以及毫無功利的保護,真正的智者是對一切愚昧的洞察和瞭然以及毫無鄙視的忍惜,真正的正確是對一切失誤的服務和修正以及毫無炫耀的付出。”

“真正的愛是不求回報的、沒有條件的、沒有邊界的,付出愛的一方是別無所求的,他唯一的心愿就在於被愛者能夠六時吉祥、八節如意。”

“如果我們想真心幫助誰,就必須和他的心在一起。在同一個緯度上脈動,而不是高高在上的。否則,只是施捨,施捨往往附帶有對尊嚴的忽視。”

“雖然出家了,我仍然只是凡夫,眾生才是真佛。我願意將眾生對我的加持,轉化為無上能量而發光發熱,陪伴眾生前行的路。”

詩詞選

入世•和覺公(七律)

入世本應無事難,只行眾善不偷安。

千般好夢終幽幻,半點真心足聖壇。

八面虛空誰是佛,一聲誠敬即為禪。

人生若得清如水,四季閒悠笑暑寒。

問花(七絕)

一縷秋風一縷空,空空世界任花紅。

紅花半朵傾城國,國色焉知在夢中。

註:壬辰九月廿七日,千里徒步赴山東朝聖入滄州境內,尋落腳處。

偶見五星級酒店,有感。

菩提•和止亭先生(七律)

菩提非巧亦非乖,恰似春風投聖胎。

昨夜飛花昭瑞相,今身清淨是蓮台。

一杯化雪供三界,半點空心本自來。

尋遍琅園無俗韻,大千煙雨任君栽。

癸巳二月初九日,於鶴堂。

註:(1)飛花:鶴堂於二月初八日卯時自度為僧、並發三大願,是夜瑞雪漫天,為二十年多來北京之最,令人不由讚嘆!

(2)琅園:止亭先生齋號。

(3)止亭先生:汪為新先生也。

無題(七律)

楚襄入夢淚沾衣,司馬《報書》誰嘆奇?

苟利國家生死以,豈因禍福避趨之!

同心休戚衍悲智,忍愛不張真大慈。

無量群生皆法子,一聲佛號是相思。

註:七月初三日辰時,過十三陵有感,口占一律;《報書》即《報任安書》。

即事(五絕)

雲外起鄉音,林風送晚晴。

止亭收古雨,靜照任天行。

註:六月廿八日酉時,止亭公汪為新君攜陳震生君及鄉賢林天行君(香港)來訪,旋赴“靜照堂”齊劍楠府上應供。遇康文君、大海君等。即席覓句,以應閒窗微雨。並識。

無題(五絶)

迷時如瀑布,悟後須彌山。

願海慈音起,雲深萬古禪。

六月廿三日亥峕,偶得。釋伍燈

和吉春(五絕)

未聞有異響,寂寞大江橫。

誰見真檀那,四時傳古風?

附:簡修堂徐吉春(東北書法文化研究院執行院長)原玉:

古木絕塵響,紫壺任水橫。

禪茶心若語,醉里臥清風。