概述

集體性焦慮

集體性焦慮在20世紀60年代的西方社會,經濟發展遭遇瓶頸,戰後出生的嬰兒潮演變為迷惘的一代,他們同樣面臨信仰迷失、價值觀重建的問題。

自工業化以來,在世界各地經濟迅速發展、社會加劇分層的過程中,不適應的群體往往容易產生失落感;當騰飛的經濟成長放緩,甚至戛然而止、倒退,原本對未來信心滿滿的年輕人,甚至整個社會則會產生“集體焦慮”。

現象

“吊絲”

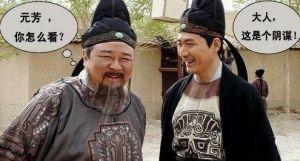

元芳“躺著中槍” 網路流行語折射“集體焦慮”

元芳“躺著中槍” 網路流行語折射“集體焦慮”“吊絲”最早出現在百度貼吧的李毅吧。足球運動員李毅曾經說他護球很像亨利。因為亨利被稱為亨利大帝,所以網友戲稱李毅為大帝,於是李毅吧被稱為“帝吧”、“D吧”。作為他的冬粉,常在貼吧聚集的網民也自稱為“D絲”。

在爭吵不斷的網路社區中,有人把他們這個稱呼中的“D”解為“吊”,以嘲諷的語氣稱他們“吊絲”。而李毅吧的球迷“不以為恥、反以為榮”,就此領受下來,從此以“吊絲”自稱,附加上無奈和自嘲的意味。這個詞開始爆紅。

“吊絲”所反映的集體焦慮,不僅是文化問題,更是當下中國社會問題的折射。有學者認為,“它並不是簡單的青春情緒,而是現實社會矛盾不斷堆積的徵兆。”

“元芳體”

“元芳體”走紅背後,更多的是公眾對某些現實現象無奈的一種表達。元芳是個虛擬人物,對網友來說,不管你怎么問,他都不會煩,當然也永遠不會給你答案,但有時候網友這么提問,並不是真的沒有答案,而實際上他在提出問題時的動機和語氣是無奈的、調侃的。因為網友已經習慣了以一種隱晦的方式嘲諷社會人生百態,表達積聚已久的懊惱、猜疑。千萬次地發問,其實是一種“集體焦慮”,公眾期待有人去傾聽回應。

成因

英國作家阿蘭德波頓寫過一本《身份的焦慮》,其中試圖分析讓現代人產生焦慮的社會原因,包括社會層級觀念、功利傾向、不切實際的期望、攀比……

社會認同感

在任何社會,都會有無形的對於一個人如何度過一生的期望,這個期望並不直接參與到人們的每一個選擇里,這種影響是一種巨觀的影響,像是在輕緩河裡游泳你可以任意選擇方向,但終歸是有一個流向大海的速度。這樣的社會認同感是很難從單一的事件或者環境中剝離出來的,正如《人生的枷鎖》里年輕的菲利普極力的想要擺脫宗教的思維和習俗,當他某天擺脫那些有型的框架時突然發現基督教的基本價值觀已經內化為他的道德感以及對生活的理解。

當涉及到具體的選擇時,自我的認知程度會相應提高,也許你很難知道你要什麼,但是你很容易知道自己不要什麼,當你的不要正是這個“合力”的方向時,焦慮產生了。

攀比心理

在這個層面上,人們大多的焦慮就是來源於混亂評價體系的攀比。說簡單點兒就是你一個學地理的成天拿自己的語文成績去和學文學的比,然後再那自己的數學水平去和研究數論的人比,然後毫不自知的得出自己處處不如人的結論。

價值觀

如今社會價值觀單一的情況更是激化了個人與戀人、家庭、社會的矛盾,因為無論乾什麼職業最終都要換算成人民幣一較高下,個人選擇所需要背負的東西太多,與身邊人產生矛盾的幾率增大,直接導致了家庭不和睦、分手太頻繁、自我價值觀缺失……

評論

集體性的焦慮,反映了人們對社會現實和未來的悲觀。