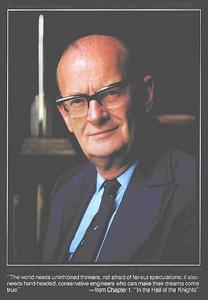

阿瑟·克拉克 Sir Arthur Charles Clarke (1917-2008)

人物簡介

阿瑟·克拉克是英國及斯里蘭卡著名科幻作家,科普作家,同時也是一位科學家,以及國際通訊衛星的奠基人。

克拉克1917年12月16日生於英格蘭西部薩默塞特郡邁因赫德,幼時就喜歡仰望星空和閱讀舊的美國科幻雜誌。在中學和Huish語法學校畢業後,由於無法負擔大學費用他在校董會的養老金部門得到一份審計員工作。1934年加入英國星際協會。1941年進入英國皇家空軍服役,擔任雷達技師,參與預警雷達防禦系統的研製,它為英國皇家空軍在不列顛之戰中獲勝做出了貢獻。戰時克拉克主要執行地面控制進場雷達工作,他早期的非科幻類小

|

1953年克拉克遇見了Marilyn Mayfield,22歲的美國離異女子並帶有一個兒子,與之閃電結婚,6個月後分手。但婚姻一直持續到1964年才終結。克拉克評價,“這段婚姻從一開始就存在不可調和的矛盾”。他此後沒有再婚,但與Leslie Ekanayake很親密,後者在1977年去世。有新聞記者曾問是否是同性戀,克拉克否認。但Michael Moorcock說每個人都知道克拉克是同性戀,他還與他的男友喝過酒。

1956年移居斯里蘭卡。出版《城市與星星》;短篇小說《星》(Star)獲得雨果獎

1964年與庫布里克共同構思《2001太空漫遊》的小說和劇本。小說在一些情節上與電影略有差異。

1968年《2001太空漫遊 (電影)》上映,小說也以同年出版。

1973年出版《與拉瑪相會》。

1974年《與拉瑪相會》獲星雲、雨果、約翰坎貝爾獎。

1986年榮獲象徵終身成就的星雲科幻大師獎。成立阿瑟克拉克獎,頒給英國出版的最佳科幻小說。

1988年經診斷患有“小兒麻痹後遺症”,此後多半靠輪椅行動。

1995年獲NASA“傑出公共服務獎”。

2000年受封英國爵士,由於身體不便,英國王室派高級專員親臨斯里蘭卡贈與爵位。

2001年探測火星礦物的宇宙飛船被命名為“2001火星奧德賽”。並於2008年3月19日於病床上逝世,享年90歲。

[編輯本段]人物成就

克拉克不僅是科幻大師,也是這個時代最偉大的太空預言家之一。

1945年,二戰剛剛結束,克拉克就在《地外中繼》一文中,首次提出了利用地球軌道上空的同步衛星傳送通訊信號的構想。儘管同步衛星的技術概念並不是他第一個發明的,但衛星通信的構想,仍然被公認為有史以來最偉大的科學預言之一。通信衛星所運行的軌道,後來被國際天文學聯合會命名為“克拉克軌道”。

此後,他預言的用太陽風驅動的飛行器,也被歐洲空間局等在實際太空探索中驗證。即使更加狂放的“太空梯”(把地面和空間軌道連線在一起的梯子)的構想,隨著現代科學尤其是納米技術的進展,也已經不再是笑談了。

作為英國當代最著名的科幻作家,克拉克獲得3次雨果獎,3次星雲獎。1986年克拉克被美國科幻與奇幻協會(SFWA)授予終生成就獎——大師獎。此外,克拉克還出資創建了“阿瑟•C•克拉克獎”,每年評選一次,以獎勵前一年出版的最佳英文科幻小說。

阿瑟·克拉克逝世後,在他的墓碑上刻著一句話:“阿瑟•克拉克在這裡長眠。他從未長大,但從未停止成長。”(He never grew up, but he never stop growing)

《童年的終結》

克拉克是迄今為止最著名的太空題材科幻作家,於1986年榮獲象徵終身成就的星雲科幻大師獎。他的作品主要討論人類在宇宙中位置的主題,其《童年的終結》(1953)、《城市和群星》(1956)、《2001:太空探險》(1968)、《與拉瑪相會》(1973)、《天堂的噴泉》(1979)等作品無不寓意深刻、膾炙人口。克拉克的作品以其出色的科學預見、東方式的神秘情調以及海明威式的硬漢筆法而著稱,此外克拉克還善於運用哲學的方式,使作品具有一定的哲理性,給讀者以思考。

克拉克在其創作當中,還善於積累有關科學文化方面的經驗,並以“定律”的方式加以總結,其中較有代表性的被稱為“克拉克基本定律”。

★定律一:如果一個年高德劭的傑出科學家說,某件事情是可能的,那他可能是正確的;但如果他說,某件事情是不可能的,那他也許是非常錯誤的;

★定律二:要發現某件事情是否可能的界限,唯一的途徑是跨越這個界限,從不可能跑到可能中去;

★定律三:任何非常先進的技術,初看都與魔法無異。

阿瑟·克拉克與阿西莫夫、海因萊因並稱“二十世紀三大最偉大科幻小說家”。

★附註:

克拉克定律一的例子:

當傑出但年老的科學家說什麼東西有可能時,幾乎一定是對的。但當他說什麼東西不可能時,他極有可能是錯的。

~亞瑟·克拉克(Arthur Charles Clarke,1917~2008)

◆我根本不相信會有熱氣球以外的飛行航空器出現。

~Lord Kelvin, 1897年(凱爾文勳爵William Thompson Baron Kelvin,英物理學家,熱力學權威)

◆飛機是種不錯的玩具,可惜沒有半點軍事價值。

~Ferdinand Foch, 1911年(福煦,法國陸軍元帥,軍事戰略家,第一次世界大戰指揮官。)

◆不管未來科技多麼進步,人類都不可能抵達月球

~Lee De Forest, 1957年(德福雷斯特,真空管發明者、被尊為「收音機之父」)

◆誰想聽演員說話?

~Henry M. Warner, 1911年(亨利‧華納,華納兄弟創辦人)

◆根據我的看法,大約只有五部電腦能夠打進全球市場。

~Thomas Watson, 1943年(華生二世,IBM總裁)

◆孩子,你無法依賴彈吉他為生。

~約翰藍儂(P.S.又譯約翰-溫斯頓-列儂John Winston Lennon)的姑媽對藍儂講的話,1954年。

◆人類在五十年內都飛不起來。

~Wilbur Wright, 1901年(萊特兄弟哥哥對弟弟Orville Wright所講的話,但1903年12月17日,萊特兄弟製造出世界上第一架比空氣重並且可以載人的動力飛行器。)

人物評價

作為當今世界上最傑出的科普、科幻兩棲作家,英國的阿瑟·克拉克要比美國已故作家阿西莫夫略勝一籌。自1946年從事寫作以來,他為讀者寫了60餘部著作。就數量而言,雖不及阿西莫夫,然而這些作品為克拉克贏得的種種榮譽,卻使阿西莫夫羨慕不已。

克拉克熱心鑽研科幻中的科學問題,並以瑰麗的想像,把自己的思想融於作品之中,把科學的思索和浪漫的想像有機地結合起來。

總的來說,克拉克主要探討太空飛行、與外星人接觸、科技奇觀和核浩劫方面的題材。在以這些題材為主的作品裡,讀者既能看到希望,也可看到令人焦慮的東西,光明的前景和成就往往同懷疑和自我反省並存,這也許就是克拉克的辯證觀的反映。

雖然預言不是科幻作家的使命,但以多少成為他們的習慣。

由於克拉克博見多聞,具有紮實的科學基礎,故而他的預言實現率要比威爾斯高。

阿瑟·克拉克

以衛星通訊為例:早在1945年,克拉克就撰文陳述通訊和電視傳播的基本原理。20年後,通信衛星果然在軌道上運行。

他還預言:地球人與外星生命體將在2030年相遇;人類將在2060年創造人工人。事實上,科幻中的大多數構想都不會實現,但是,正是它們體現了科幻作家的想像力閃爍著生命的火花.

[編輯本段]人物作品

克拉克的主要科幻作品有: 《童年的終結》(1953) 《城市和星星》(1956) 《2001年:太空探險》(1968) 《與蛇發女怪相見》(1971) 《與拉瑪相會》(1973) 《帝國的土地》(1975) 天堂的噴泉》(1979) 《樂園之泉》(1986) 《大淺灘的鬼》(1990) 《不只一個宇宙:克拉克小說集》(1991)

克拉克最為輝煌的成就當推《2001:太空探險》,這部史詩般的作品場面宏大、氣勢雄偉,展現出人類的過去、現在以及可能的未來,與另一位英國作家喬治·奧威爾的《1984》分享硬軟科幻最佳作品的寶座。這部作品首先是以電影的形式展現給觀眾的,由著名導演斯坦利·庫布里克執導。影片一經公映便引起巨大反響,使科幻電影在人們心目中的地位從“誰也看不起”一下提升到“誰也看不懂”,其中某些眩麗多彩的鏡頭成為電影史上的經典鏡頭。

1. 《童年的終結》

目錄:

第一章 地球及其統治者

第二章 黃金歲月

第三章 末代人類

試閱

第一章:地球及其統治者

馬上就要去發射場了。海倫娜·莉亞克弗離開行政大樓,穿過松林,來到尤里·加加林的塑像前。許多太空人都有這樣的習慣,出發前來這裡看看,只是他們很少說而已。夜幕降臨了,天空如水晶般剔透,一輪明月正冉冉升起。海倫娜不由自主地把視線投向月球上那片陰暗區,腦海中閃過幾個星期來在被稱為“小火星”的阿姆斯特朗基地接受訓練的情形。“尤里,我出生時您早已去世了。如果您不是生活在冷戰時期史達林統治下,而是在今天,當您聽到空間站中的不同語言時,會有何感想?一定會很高興吧……“今天的一切,我想,您會滿意的。如果您還活著——這並不是完全不可能的,當然,歲數肯定很大了。沒有看到人類在月球上行走,對您這位第一個進入太空的人來說,實在太遺憾!您一定也想過到火星上去吧……“現在,我們已經準備就緒,就要出發去那裡了,又一個新時代即將開始。等我回來,就可以告訴您火星上的一切了。”她正走在回辦公室的途中。一輛滿載遊客的汽車突然一個急剎車,停在她身邊。車門剛打開,興奮的遊客便手持相機蜂擁而出。海倫娜,這位火星探險計畫的副總指揮,只得向他們露出專門用於應對公眾的笑容。照片還沒來得及拍,人們就指著月亮驚叫起來。海倫娜一抬頭,正好看到月亮被夜空中一大片陰霾所吞噬。平生第一次,她心中湧起了對上帝的敬畏!總指揮莫安·卡利爾博士站在火山坑邊放眼遠眺。凝固的熔岩像浩瀚的大海,一直延伸到火山坑的另一頭。當初,這些潮水般沸騰的熔岩不斷地噴湧出來,形成了面前這種狀如梯田的地貌。真難以想像那種自然的偉力,是何等壯觀!然而,和自己未來一年中必須面對的火星火山比起來,眼前的雄偉壯觀根本不算什麼。基拉韋厄火山充其量只能算奧林匹斯火山的微縮模型而已。要應付火星上的情況,人們受到的專門訓可能還遠遠不夠。2001年,美國總統在宣誓就職時說,這個世紀將是“太陽系的世紀”。就像四十年前甘迺迪總統宣布的“我們一定要到月球上去”的誓言如期實現了一樣,到2100年來臨之際,這個新的誓言也完全可能實現,人類可以到達太陽系的各大行星,而且在其中一顆上長期居住下來。初升的幾縷陽光映出岩縫問裊裊騰起的蒸汽,晨霧正在升起。此情此景,使卡利爾博士覺得自己和同伴們已經身在火星!這些同伴分別來自六個不同的國家。迄今為止,還沒有一個國家能夠獨自完成火星登入。莫安正要轉身朝自己的直升機走去,眼角的餘光突然瞥到什麼東西一晃而過。他不由得停下腳步,回頭看了看火山口,又抬頭望了望天空。同海倫娜一樣,他馬上意識到人類熟悉的歷史已經走到盡頭。高高的雲層之上,一群熠熠生輝的怪東西正在飛翔。有多少呢莫安想都不敢想。相形之下,拉格朗日發射場的那艘飛船不過是只原始的獨木舟。這一刻顯得格外漫長,莫安在看,所有的人都在看一那些君臨萬物的龐大飛船緩緩下降!畢生的心血頃刻間化為泡影踩疵揮懈械剿亢鐐鏘В恢笨囁嘧非蟮哪勘昃褪前訝死嗨偷狡淥喬蟶先ァ6衷冢切┬喬潁切┮T抖吧男喬蟶系納約豪戳恕U饈搶肺料⒌囊豢?從此,現實與過去斷開,猶如冰山中分,分裂的一塊撇下母體,向海洋開始了自己孤獨的航程。過去成就的一切已經不值一提了。莫安的腦海里只剩下一個念頭不住地盪著:人類從此不再孤獨......

2. 《2001:太空探險》

這部小說沒有主人公,故事講了三分之一後,兩名太空人出場,其中一人一直持續地活動到故事的結束。在作品中有一名貫穿始終的主線,那就是所謂的人類繁衍和創造的文明。全書分為四個部分。第一部是20世紀90年代中期。在月面發現了磁異常現象,為了調查這種現象,弗洛伊德博士急忙奔向月球。博士一行,在自黎明時到達現場。在一瞬間開始吸收太陽光線的T·M·A-1產生銳利的能量輻射。第二部是2001年,太空人鮑曼和普爾乘坐勘察者1號,飛向土星。飛船穿過小行星帶,通過木星表面,再奔向遠方。第三部,航行計畫不能按原來的預想進行。電子計算機卡爾想要隱藏計畫的真正目的。獨自承擔人類的責任,進行一系列的破壞活動。後來普爾和三個冬眠者死去,僅剩下鮑曼一人。第四部,鮑曼終於來到了土衛八亞佩特星球上,在亞佩特的表面聳立著星星之門。在接近星星之門的瞬間,那裡就變成了通向宇宙彼方的走廊。在遙遠的古代,促使人猿進化的高級生物,現在正把人類引向某處。

英國科幻作家阿瑟·克拉克,不僅是科幻大師還是著名的科學家,他對國際通信衛星的發展有重大的貢獻。克拉克的科幻作品大多以宇航和太空為題材,但與前期的"太空劇"科幻相比,科學原理和技術細節更為真實可信,是硬派科幻小說的典範。其代表作有:《童年的終結》、《城市和星星》、《2001年太空探險》、《與拉瑪相會》、《天堂的噴泉》、《2010年太空探險》、《2061年太空探險》等。

克拉克

【永遠的克拉克】

克拉克:最終的奧德賽

克拉克把提出同步衛星概念一事看得很淡,但這不妨礙他就此話題幽上一默,他的T恤上寫著:“我發明了同步衛星,但我所得到的只是這件噁心的T恤”。

引言:克拉克作品中最富衝擊力的就是他對文明命運的預言,還有神一般全知全能的智慧型物種。鐘錶般精確的科幻道具和龐大的時空尺度給人帶來蒼涼的使命感與宿命感。

太空船的挑戰

伴隨著悠揚的《藍色多瑙河》圓舞曲,空間站的巨輪優雅地緩緩自轉,仿佛舞池中貴婦鏇轉的裙擺。這是電影《2001:太空奧德賽》中的經典場景之一。片中另一個經典蒙太奇是300萬年前猿人拋出的骨頭一下切換為公元2001年的一艘啞鈴狀飛船。1968年,阿瑟·克拉克與斯坦利·庫布里克共同創作的這部電影因大量運用象徵、隱喻手法而使科幻片從“誰都看不起”一下子躍入“誰都看不懂”的境界。

2008年3月18日,英國科幻小說家阿瑟·克拉克在斯里蘭卡去世,享年90歲。路透社是第一個向全球報導此事的通訊社——若是沒有通信衛星的幫助,它很難拔得頭籌。地球同步軌道通訊衛星正是克拉克在1945年一篇論文中構想出來的。刊登在英國《無線電世界》中的這篇名為《地球外的轉播》的技術預測文章中,克拉克詳細論述了衛星通信的可行性。這篇論文用一系列的圖表和方程式,論證了“空間站”駐泊於距赤道36000千米的軌道上,就可以與地球保持同步運轉;多個“空間站”作為中繼,就可以提供覆蓋全球的通信網。

雖然一個常見的誤會是克拉克“首創”了地球同步通訊衛星的概念,但的確是他首先把這個想法系統化的。面對後人“同步衛星之父”的褒獎,他極其謙虛地對待此事。他總是主張:“無人可以預言未來”。

而他總用無比精細的技術細節預言著未來科技的發展。在《太陽帆船》(1972)一文中,他描寫了利用太陽風作為飛船動力的故事。2005年美俄已經聯手進行了“太陽帆”試驗並取得成功。或許在不久的將來,真能如克拉克構想的那樣,會有一場從地球到月球的太陽帆船比賽,甚至能成為奧運會的項目之一。

《天堂的噴泉》(1979)是另一部縝密地描述人類偉大工程的作品:不遠的將來,人類集全球力量在位於赤道的島國建造了一條通天電梯,人和貨物可以搭乘電梯用幾天的時間上升到36000千米高的同步軌道,這個一勞永逸的工程使昂貴的火箭發射成為了歷史,任何人都有機會到太空一游。這部小說使他再次贏得了科幻最高獎“雨果獎”和“星雲獎”。但來自工程界的肯定恐怕才是對克拉克技術預測式小說的最大褒獎。2000年,NASA發布了太空電梯概念圖——這種用高強度碳納米管制成的電梯可從地面直接通往位於赤道上空的同步軌道太空站,有望成為21世紀後期地面到太空的主要交通工具。

雖然太陽帆和太空電梯概念的最早提出者均是俄國的航天之父齊奧爾科夫斯基,但克拉克的獨特貢獻在於他搭建了科技界與讀者之間的橋樑,並為這些科幻創意進入工程界視野而不遺餘力地鼓吹。自從1969年7月克拉克應哥倫比亞廣播公司之邀作為嘉賓為億萬電視觀眾解說“阿波羅”11號飛船登月以來,他成了重大太空事件的發言人。美蘇宇航員、傑出的科學家(如卡爾•薩根)和製片人都認為克拉克極大地影響了公眾對於太空探索態度。

正如現代潛水艇的發明者西蒙·萊克所說:“凡爾納是我生活的總導演”,有不少航天專家也對克拉克的作品心存感激。航天科學家托倫斯·詹森為NASA服務了35年,致力於完成木星和土星無人探測任務。他回憶起一次航天會議的情景:“火箭工程師們圍著桌子坐成一圈,都說自己讀過克拉克的小說,”詹森感慨道:“因此我們成為了火箭工程師。”

神的90億個名字

除了精準的技術描摹,克拉克作品的另一顯著特點是神秘。他喜歡把主人公置於他們克服不了的困境之中,然後又意外地得到超越人類理解力的神秘力量的幫助。

在《2001:太空奧德賽》中,來自地外的神秘“黑色立方體”不但啟發300萬年前的猿人使用工具,還幫助剛剛進入太空的21世紀人類加入宇宙生命的大家庭。在《與拉瑪相會》中,克拉克描寫了一艘外星探測器光臨太陽系,人類試圖對其進行探索,卻發現其中並無任何生命存在。面對人類對它或友好或敵意的行為,“拉瑪”絲毫不為所動,在從太陽補充了能量後,悄然離去,留給人類無限的迷思。

作為無神論者,克拉克曾留下遺囑,葬禮“絕對不要任何宗教儀式”。但是他自己卻不斷在作品中在創造神明般的宇宙智慧生物。這些高等生物如長輩般教育人類,引導人類走出蒙昧狀態。

有評論家試圖中克拉克的身世中尋找這種創作的潛在動機。克拉克13歲時,父親去世了。也正在那一年,他第一次接觸到了來自美國的科幻雜誌,其中混雜著男孩子奇異冒險和最新的科學進展。從此他被這種文學形式吸引,並成為箇中里手。這令人想到克拉克的同鄉艾薩克·牛頓,他生下來就沒見過生父,在接受科學教育後終生致力於探尋宇宙的“第一推動力”。心理學家把這稱為喪父的代償心理。克拉克是否也在試圖從創作中尋找父親般權威而充滿力量的象徵呢?我們不得而知。在這個問題上,克拉克身處時代背景也許更具說服力。

文學創作很難脫離時代而存在,描繪未來的作品也得根植在當下語境中。克拉克科幻創作的高峰期(二十世紀五十至七十年代)正值冷戰的高峰。蘇美貯存的核武器可以毀滅人類數次。對人類命運充滿關切的科幻作家不滿足於構想幾萬年後人類對銀河系的“征服”,他希望找到不同政體間的和解之道。終於,自幼便樂於觀測星空的克拉克自認探索太陽系將是戰爭的替代物。在《2001:太空奧德賽》中,克拉克把太空探索描繪為“經過了一萬年,人類終於找到了同戰爭一樣激動人心的事業。”20世紀60年代星系有機分子的發現使科學界認為生命出現的條件並非地球所獨有。克拉克也堅信地球人遲早要與更具智慧的宇宙文明相遇。那個慈父般的高等文明將幫助人類提升科技水平、特別是道德水平。

他構想外星高等文明用人類未知的力量解除了美蘇核武裝,同時也解除了冷戰的物質基礎。進而,在《2010:奧德賽之二》(1982)中,“黑色立方體”引爆了木星,天上同時出現了兩個太陽,陽光普照在克里姆林宮和華盛頓紀念碑上,促使地球上的渺小人類開始超越小小星球上的內部紛爭,轉而關注更為重要的事情。

童年的終結

儘管克拉克的作品如此地貼近現實,他也清醒地意識到科幻小說的價值在於啟迪心智而非預測未來。如果故事的背景緊扣現實世界,只能加速它的過時。但作為一個受過科學訓練的作家,他情不自禁地要寫出他所謂的“可能的歷史”,他對技術的樂觀看起來是無邊無際的。這種樂觀體現在人類對技術的和平運用上——這從他1945年預言原子能火箭將在20年內實現,1999年時深信“冷核聚變”會在新千年之初成為“清潔、安全的能源”可以看出。他之所以敢下如此大膽之結論,恐怕與他的“克拉克三定律”有關,第一條定律就是:“一個年長的傑出科學家,如果他說某件事是可能的,那他可能是正確的;如果他說某件事是不可能的,那他也許是非常錯誤的。”

在這個日益多元化的世界裡,克拉克是最後一個具有全球影響的持技術樂觀主義的科幻作家,他相信技術帶來的困境只有更高超的技術可以解決。他是和平主義者,更是人類主義者。他的小說中體現出的普世情懷為擁有共同祖先的人類所共有——他的100本書被譯為40多種語言,行銷五千萬冊就是最好的證明。在他之前,只有儒勒·凡爾納曾達到過這一高度;在他的同儕中,自視甚高的阿西莫夫理智地甘居“世界上最優秀的科普作家”,而尊克拉克為“世界上最優秀的科幻小說家”。

1953年,克拉克出版了科幻小說《童年的終結》。這也是一部“近未來”科幻小說,描寫了千禧年之際外星智慧生物來到地球並引導地球文明進步。在外星智慧與人類智慧的共同努力下,人類文明獲得了突飛猛進的飛躍,人類終於擺脫了童年期的種種煩惱。但事實並沒有他想像的那樣美好。在他的有生之年曾目睹了核武器、DDT、全球變暖給人類帶來的麻煩,在他身後,人類還將面臨越來越多的技術困境。在克拉克心中,更為可行的解決之道是漸進的積累而非外來的幫助:“現代科學給我們上的重要一課就是千禧年不過是一個普普通通的瞬間而已。那些終極問題不大可能在那么短的時間裡得到解決。”而且,年輕有什麼不好?克拉克認為,相對於那些具有高度智慧的蒼老的宇宙文明,地球文明的最大優勢就是時間:“他們會沐浴在萬物的夕照中嫉妒著我們人類,因為我們知道宇宙年輕時的樣子。”

在克拉克之後,人類樂觀的童年結束了,在沒有更具智慧的物種“拯救”我們之前,漸漸長大的人類只能自我救贖。

留給我們的預見

2008年3月19日凌晨,全球衛星通信理論的奠定人、著名科幻小說《2001年:太空漫遊》的作者阿瑟·克拉克,因呼吸問題和心臟衰竭,在斯里蘭卡一家醫院逝世,享年90歲。

終其一生勤於探索未來的克拉克,是一位極具象徵意義的科幻大師。他代表了技術派科幻的最高成就。在某種程度上,他可以說是一位科學先知。

如何在太空中失去10億美元

1945年,克拉克提出“全球衛星通信理論”時年僅28歲,如今42000千米高的同步衛星軌道已被國際天文學協會命名為“克拉克軌道”。據說,至今世界各大衛星通信公司每年都要向克拉克支付數美元或數美分的象徵性紅利。不過,他當時並未為這一技術理論申請專利。克拉克曾在一篇題為《通信衛星簡史——我是如何在太空中失去10億美元的》的文章中對此進行了具體的回顧。不過他憑創作科幻作品也成了富翁。在克拉克享有盛名之後,他的長篇作品往往只需交出一份提綱,就能獲得上百萬元的預支稿酬。

克拉克的科幻作品大多以宇航和太空為題材,但與前期的“太空劇”科幻相比,科學原理和技術細節更為真實可信,是硬派科幻小說的典範。他的《2001年太空探險》被認為是20世紀最傑出的科幻作品之一,1968年其同名電影上映時曾轟動一時。該片被認為是人類對未來的一種倒數,是人類命運的圖騰,是人們對茫茫未知的探索。它成功地表現了人類與機器之間永恆的依賴和爭鬥,吸引、激勵、啟發著整整一代人的思考。

如何乘坐纜車登天

克拉克的一部以太陽光能利用為題材的科幻作品《太陽帆船》,創作於20世紀60年代。它具體描述了利用太陽光能遨遊宇宙的想法,即無須攜帶任何能源,只要依靠太陽光能就可使宇宙帆船馳騁太空。該小說發表後曾引起美國國家航空航天局的注意,並因此而關注這一領域的研究。而在有關“登天”的科幻作品當中,阿瑟·克拉克創作的《天堂的噴泉》是影響最大的一部。克拉克的這部獲獎名作從1968年開始動手寫作,歷時10年之久。

小說的主題思想是這樣的:從位於赤道上空36000公里高處的同步宇宙空間站上,可以將一條纜索放到地面上來。通過這條纜索,人們將可以乘坐特殊的纜車或升降機進入宇宙空間。這種思想實際上是由蘇聯列寧格勒的一位工程師尤里·阿爾楚丹諾夫在20世紀60年代初最先提出來的(小說中有介紹)。但是克拉克首次對此做了藝術加工。如今,小說中的“宇宙升降機”或者說“太空梯”的構想,正一步步向現實邁進。

如何與外星文明接觸

克拉克一直專注於與外星人接觸的主題,尋求對人類文明本質的解答。他認為外星生命提供了一個正確認識人類的視角。在這一想法的驅動下,他創作了堪稱外星人文學經典之作的《童年的終結》。外星人將一個世界政府強加於地球人之上。地球逐漸成為一個烏托邦,人類過著幸福、快樂的日子,但由此也失去了個性和創造力。克拉克的另一部作品《城市與星球》描寫的是在極遙遠的未來,主人公認為他所在的文明已經處於一種停滯狀態,於是他飛越銀河,找到了另一種外星智慧並開始了文化的復興。但對坊間流傳的神秘事件,他斷言:100%的“飛碟事件”以及99%的“超自然現象”都是假的!

此外,克拉克早在50年前就在科幻小說中描述了人類進化的一幅前景:人早晚會拋棄掉大自然賦予他們的易朽軀殼,在自然形體耗損之前,就代之以金屬和塑膠結構,用比盲目進化所能達到的程度更加精細而完善的電子感官去體驗宇宙。早晚大腦也會死亡,但作為知覺的物質基礎,它並不是不可缺少的,因為人類有可能又會發展出電子智力。