基本信息

阿布辛拜勒至菲萊的努比亞遺址

阿布辛拜勒至菲萊的努比亞遺址類別:文化遺產

入選時間:1979

所屬地區:埃及

簡介

阿布辛拜勒至這一區域內有大量極具考古價值的遺蹟,包括拉美西斯二世神廟和在菲萊供奉伊希斯女神的聖殿。這些宏偉壯麗的建築遺址曾險些因尼羅河水面上漲而被毀,幸好聯合國教科文組織於1960年到1980年間發起了一場國際救援運動,才使得這處遺蹟被保存了下來。阿布辛拜勒至菲萊的努比亞遺址,位於埃及東南部尼羅河上遊河畔,這裡曾是上埃及文明的發源地,存有以阿布辛拜勒廟為代表的許多古蹟。1979年聯合國教科文組織將阿布辛拜勒至菲萊的努比亞遺址作為文化遺產,列入《世界遺產名錄》。

歷史

阿布辛拜勒至菲萊的努比亞遺址

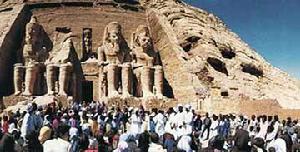

阿布辛拜勒至菲萊的努比亞遺址阿布辛拜勒神廟位於亞斯文水庫旁邊,拉美西斯面容安詳,目視右前方。

努比亞地區位於埃及和蘇丹交界處。努比亞地區最雄偉的埃及古建築是阿布辛拜勒神廟,它建造於公元前1275年,埃及19王朝法老拉美西斯二世統治時期。神廟在尼羅河兩岸的峭壁上鑿出,高約33米,寬約37米,縱深約61米。其中神廟正面的四個巨大的雕像是法老拉美西斯二世本人。雕像的兩耳之間寬達3.9米,嘴寬0.97米。這些巨型雕像逼真地再現了法老拉美西斯二世的形象。其中的一個由於地震的破壞而缺損了頭部。在4尊雕像的小腿之間有些小雕像,它們是拉美西斯二世的孩子們和他那既是妹妹,又是妻子的娜弗塔瑞。寺內石壁上刻滿了圖畫和象形文字,描述拉美西斯二世當政期間的生活情景、與赫悌人為爭奪敘利亞地區統治權而會戰於卡迭石城的戰況以及努比亞地區人民的生活習俗。距廟不遠,是拉美西斯二世為其妻子尼菲泰麗修建的神廟,它同樣是在懸崖上雕刻而成 ,規模略小於阿布辛拜勒神廟,故有小阿布辛拜勒廟之稱。廟內塑有多尊尼菲泰麗的塑像。與大多數古埃及藝術作品追求莊重、穩定而給人以僵硬的感覺不同,這裡的尼菲泰麗雕像神態自若,美麗動人。每年的春分 (6月21日)和秋分 (9月21日)早晨,太陽光線能夠穿過開鑿在岩石裡面深達63米的祭台間,照在太陽神雕像上。

8座俄賽里斯雕像守護著阿布辛拜勒神廟幽深的通道。一年之中,陽光只有兩次穿過通道,照射在內室拉美西斯二世的雕像上。

50年代,埃及政府為了控制尼羅河水泛濫,在尼羅河上遊動工建造納賽爾水壩,水壩建成後努比亞地區將形成一個巨大的水庫,如不採取措施,阿布辛拜勒神廟等古蹟將遠永沉水底的厄運。為了避免這一局面的發生,從1960年起,由聯合國教科文組織牽頭,34個國家的考古學家聯合進行了一次人類歷史上最大規模的文物搶救運動。專家採用特殊的工藝,把阿布辛拜勒神廟石體建築切割成塊,運送到離原址不遠的地方按原樣重新組裝。新址地勢高於亞斯文高水壩的水位,得以免遭水淹。專家們經過多年的努力,轉移拯救了40多處百跡,將22座廟宇經過測定方位和計算,拆散後化整為零轉移到安全地段,然後按舊貌成功重建。圖為阿布辛拜勒神廟的重建過程。

被譽為 "尼羅河明珠"的菲萊島是位於卡塔拉克特南端的小島。島上的菲萊神廟建於公元前4世紀至公元前3世紀之間,是獻給女神伊西絲和哈索爾的。菲萊神廟融合了埃及法老時代建築風格和希臘——羅馬建築風格。神廟的第一塔門上刻有托勒密一世將奴隸供給伊西斯女神和哈索爾女神的圖像。中心還刻著伊西絲女神、哈索爾女神的浮雕像,精美無此。

拉美西斯二世為妻子尼菲泰麗修建的神廟正面雕有6尊石像。其中,拉美西斯二世4座,尼菲泰麗2座。

建築特點

阿布辛拜勒至菲萊的努比亞遺址

阿布辛拜勒至菲萊的努比亞遺址努比亞地區最雄偉的建築是阿布辛拜勒兩座寺廟,位於埃及最南端尼羅河岸,是古埃及十九世王朝著名法老拉姆西斯二世於公元前8世紀建造。大廟坐西朝東,依山開鑿,正面高31米,門前有4尊法老坐像,高20米,氣勢雄偉。60米進深的廟內石樑柱廳和神像壁畫,栩栩如生。王后寺廟規模稍小,又稱小阿布辛拜勒廟。1964年遷移時,聯合國大力支持,瑞典專家提出切割拆卸重新裝配的方案,將神廟後移180米,比原址高65米。整個工程於1968年9月竣工,耗資3600萬美元。為紀念這一拆遷工程,在新址地下埋放了一本古蘭經、二張埃及報紙和一些埃及硬幣以及搬遷過程的檔案。切割拆卸大廟時,要求石塊儘量地大,接縫儘可能地小。每塊重量一般為20至30噸。大廟被切成807塊,小廟被切成235塊。這些石塊用起重機謹慎吊起,運至貯石場按編號存放。然後再運至新址按原樣重新裝配。神廟的裝配工作,正面的接縫全部用與石頭同樣顏色的灰漿補嚴,幾乎未留下任何切割過的痕跡,但廟內裝飾面卻故意接縫明顯,讓遊客與後人聯想起神廟的搬遷。

遷移後的大廟成功地保持了其建造時的方位,即每年的春分和秋分時節,太陽光線可以穿過開鑿在岩石裡面深達63米的祭台間,然後照在太陽神雕像上,大神廟是供奉太陽神的。獻給女神艾西絲和哈索爾的菲萊神廟是唯一一座融埃及法老時代的建築風格和希臘-羅馬建築藝術於一體的綜合性建築,現已被轉移到靠近阿吉基亞的小島上。其他大的寺廟分別重建在四個精心挑選的地點:羅馬時代的卡拉布舍寺、卡塔西亭和飾有反映非洲黑人生活浮雕的貝瓦里寺現已聳立在高壩附近;達克卡寺、馬拉拉加寺和瓦蒂塞布阿寺被集中在瓦蒂塞布阿;建於公元前15世紀圖特摩斯三世和阿美諾菲斯二世執政時期的努比亞地區最古老的寺廟馬達寺廟群和彭努特小陵墓現移至阿馬達;阿布·奧達祭台和普薩墓龕被送到阿布辛拜勒的尼羅河對岸。此外,努比亞露天博物館同時還包括從亞斯文地區蒐集到的古代建築,因為亞斯文地區是古埃及人入侵努比亞時的墓地,無論從文化角度還是從歷史角度看,它同努比亞都是不可分割的。因此,博物館也包括下列地點和古蹟:埃列芬蒂諾島、古王國和中王國時代的庫貝特-哈瓦墓地、法老採石場以及未完工的方尖石碑、科普特教的聖·西米恩大修道院和法特米時期的伊斯蘭墓地。