景區概述

長嶼硐天

長嶼硐天長嶼因風巒蜿蜒起伏,猶如海上一座狹長的島嶼而得名。風景區總面積為16.18平方公里,由八側岩、雙門硐、崇國寺和野山四大景區組成,其中八仙岩、雙門硐以硐群景觀為主。

長嶼硐群是自南北朝以來人工開採石板後留下來的景觀,迄今已有1500多年的歷史。“雖由人作,宛若天成”。千百年來,長嶼人一釺一錘的鑿擊,取出了上億立方的石材,現留下了28個硐群,1314個形態各異的硐窟。

長嶼硐天雖沒有自然溶洞般的鍾乳、石幔,而依勢取石留下的石硐風景或如古鐘、或如覆鍋、或如桶壁、或如巨獸,千姿百態。其硐有的孤立,有的串連,有的環生相疊,有的幾硐並峙,深幽曲折,雄偉險奇。硐內凝灰岩削壁成廊,天窗頂空,石架懸橋,層疊有致,變幻莫測,宛若岩石的迷宮。位於觀夕洞景區的岩洞音樂廳更顯造化之神奇,勿用電聲設備就具有立體聲效。長嶼硐天真可謂“人力無意奪天工”,而成為中國獨有的風景。崇國寺和野山景區,則是人文景觀和自然景色為一體的旅遊景區。崇國寺始建於東晉鹹和年間(約公元326年),距今已有1670多年的歷史。“長嶼硐天,世界罕見”,集雄、險、奇、巧、幽為一體,成為中國海濱獨具魅力的風景旅遊勝地。長嶼硐天成全省首家省詩詞楹聯創作基地

景區特色

宗教文化

宗教文化宗教文化:八仙岩因山巔崖壁上有酷似八仙聚會的山岩的而得名。八仙岩寺、庵、廟觀眾多,而且皆以洞為宇,依崖而築,融宗教文化,自然景觀於一體,人稱“仙鄉”。公園綠樹成蔭,花團錦簇,亭台樓閣落錯有致,石級甬道連結著八仙岩寺、石樑寺、凌霄硐等39個景點。

石文化:雙門洞與八仙岩隔山而鄰。景區內主要景點有雙門洞、觀夕洞、淨明洞、石船溪、野人瀑、天然壁等。該景區以突出石文化而著稱。雙門洞位於獨秀峰下、明朝進士長嶼人李詩璲曰:“獨秀峰下翠作堆,幽樓如入小蓬萊。山中瑤草無人識,洞裡桃花空自開。”清朝長嶼詩人亦有一首五言絕句:“深山不受暑,莫如雙門洞。我來風相迎,我去風相送。”這二首詩是對雙門洞的絕好寫照。長嶼硐天無數洞窟景點均是清幽奇美,有如仙境。

人文景觀:崇國寺景區位於長嶼鎮東南3公里處,南與雙門洞景區相鄰。崇國寺四百青山環繞,背靠七座山峰、形似屏風,勢如帝王御座。崇國寺四爪雙檐風鈴大雄寶殿金碧輝煌、氣勢不凡。

自然景觀:野山景區位於八仙岩區的南面,距長嶼鎮4公里,可乘東往返,被稱為野山。野山、野嶺、野岙的野山風景區保持著原始的自然風貌和生態環境。境內崗巒起伏清溪縈繞,奇花異草,,巍岩兀石。豐富的自然景觀充滿了野趣。野山景區有天打岩、神鷹岩、翠鳥谷、彩竹石筍、巨蠶上岡、鰲龍歸潭、雙象、蛇晰相爭、貓觀勝負等諸多景點。

景點簡介

八仙岩在鳳凰山中部東側的巍巍峭壁之上,以八座山岩似八仙聚會而得名。山岩後因開山而部分遭毀,尚存其五。岩下為新建的八仙岩寺,山門前有照牆,山門內為金剛殿。殿內有鷹嘴岩,西側有獅子岩。金剛殿與大殿之間有寬廣的平台,兩旁種植銀桂、梅花、南天竹和紫薇。該寺地域很大,後面是高達60餘米的長崖陡壁,氣勢宏大。寺以大殿、羅漢洞和臥佛洞等主體部分構成,各種佛像渾然一體。大殿五楹,殿內供奉樟木雕成的釋迦牟尼、阿彌陀佛、藥師三世尊和觀音菩薩。大殿右側為羅漢洞,洞口不大,入洞豁然開朗。洞面積約100餘平方米,四圍峭壁高達70米以上,仰望透天洞,周圍雜花野草叢生,映日生輝。洞西北角為礦泉池,池水清澈見底。洞內有五百羅漢石雕、西方三聖浮雕立像和童子拜觀音浮雕,其中三聖立像眉目傳神,栩栩如生,為溫嶺民間藝人的傑作。大殿左側為臥佛洞,臥佛頭部高約3米,身長10餘米。臥佛洞前方為望海台,台畔峭壁千仞,近望綠色平疇,遠眺茫茫大海,風景獨絕。

岱石廟(古稱石樑崒),廟的後壁有“雲岫”和“石破天驚”摩崖。岱石廟供奉漢代創立“天人感應”說的董仲舒,因他謚岱石尊王,故以此稱廟。廟前石牌坊全部用長嶼白石建砌,中間匾額為“天人合一”四字,石刻檻聯為:“一水洗心消俗慮,千峰聳翠禮前賢。”從石牌坊入內,兩旁幽篁秀竹,景色宜人。進二門有屋二進,第一進樓房七間,後為石板道地,左側有聽音岩,駐足細聽,從石壁中傳出流水聲,清脆悅耳。大殿在洞內,洞深25米,寬36米,高約30餘米,上有透天洞,陽光從此處射入大殿。洞內有洗心泉,細水長流,從不乾涸。泉水清冽甘甜,人稱“仙水”,居民爭相汲取。清黃寶醇有詩詠其地:“躡屐穿雲霧,迎人鳥語喧。頹垣衣野蘚,怪石戴山花。寺小鑽崖出,峰高撐日斜。一塵都不染,風景似仙家。”

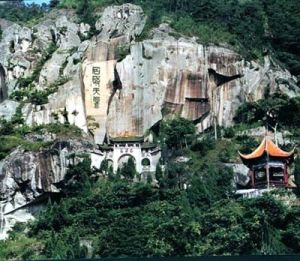

長嶼硐天外景

長嶼硐天外景石樑洞,也稱深苔古洞。洞深約30米,面積約600平方米。光緒十七年(1891)《重修石樑洞記》記載,約在康熙年間(1662—1722)即有僧人來此結茅為庵,疊石為龕。鹹豐年間(1851—1861),有人在此修建五層樓。洞中現存匾額一方,文為“天開麗日”,筆勢蒼勁。下款無法辨認,據傳為阮元所書。原大門左行橫額為“洞古苔深”,後人為了突出“洞”字,倒讀改稱為今名。清黃際明《游石樑洞》詩:“……四壁矗巨崖,如擘巨靈掌。洞頂石嵯岈,欲墜不敢仰。”可以想見其地的奇特風光。現在,從大門至二門有石板南道,夾道花木蔥蘢。進入二門為天井,中有圓形花壇,栽植名種牡丹和天竹。五層樓屋已不存在,現為兩層,接待老年人來此休養。倚牆有幾竿修竹,牆外多植梧桐、楓、樟。

上方洞,乾隆年間(1736—1795)有尼姑依岩壁建庵屋三間。山上有一股清泉潑灑而下,如珠簾漫垂檐前,日光照射,恍若彩虹閃爍。大雨之後,飛流直下,聲如驚雷。

觀音堂,堂內外兩重圍牆,牆上爬滿藤蔓。兩牆之間種植花木,可見榴花照眼,秀竹搖風。入內牆有兩石洞,一洞上有懸崖,崖頂向外伸展,西側有一巨石拔地隆起,狀如廊柱,支撐欲傾之懸崖,故名廊柱岩。廊柱岩之內有二層樓屋五楹。另一洞即觀音洞,內供觀音菩薩。洞中有透天洞,高約6O米,洞口有怪石突出,人稱“濟公帽”,形象逼真。

觀夕洞是雙門洞景區主要景點之一,只是洞體更雄奇,恢宏。計有308個洞體、面積竟達5.38萬平方米,由近年開發。被授於“浙江省優秀景點建設”稱號。洞內巨大石雕彌勒佛像高5米,寬7米。大佛慈顏,使人見之生喜,知名品牌有亞洲第一之稱的岩洞音樂廳,曾因2002年4月28日成功舉辦了“中國首屆岩洞音樂會”而蜚聲海內外。有直徑2.12米的石雕大碗,已列入世界吉尼斯記錄。石文化長廊:33尊石雕壁觀音。洞頂多處穿通,天光雲影照得洞內通明,遊人有身在世外桃源之感覺。

崇國寺

崇國寺崇國寺據明嘉靖《太平縣誌》載:晉鹹和(326-334)年間,一閩僧航海經過此處(當時崇國寺前尚是滄海)、見林壑中發出奇特光彩,立即登岸,插竹為記、而後於此建寺取名普光寺,至宋大中祥符元年(1008改名崇國寺)、以後該寺幾遭毀壞,幾經修復。至80年代寺廟再次重修。至今雄姿煥發。崇國寺建造至今已有1600多年歷史。僅遲於中國著名的杭州靈隱寺4年,較天台山國慶寺268年。崇國寺四圍,古柏參天,風景宜人,登上寺後大鵬頂,可見東海天水相連。上洞、中洞、下洞、位於崇國寺對面樓岙山由10多個洞窟組合而成,有的透天,有的重疊。洞壁陡立、曲折深遂,如同迷宮。被僧、尼、道作為清修的洞天福地。

翠鳥谷長約200米,谷中有一瀑布,下為深潭,游魚如棱,谷中綠樹翠竹成林,為翠鳥的樂園。苦竹是野山特產,株矮小,枝葉茂,青翠可人,是制盆景的好材料,竹林中有天然石筍,高十米許,與竹林配成天然盆景。

特色菜餚

仙居三黃雞、三門灣鋸緣青、仙居“八大”、蛋清羊尾、長嶼硐天風味小吃、雞子面、糊拉汰(拖)、扁豆仁糕、蛋灌麥餅、錫餅、羊角腳蹄、百合苔餅、糯米蛋糕、餃餅筒、豆腐圓子、燒餅、蕃粉圓、麥蝦。