基本簡介

重建後的鎮海樓雄姿

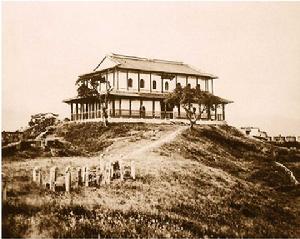

重建後的鎮海樓雄姿福州鎮海樓,曾被視為福建省城的標誌性建築。鎮海樓始建於明初之洪武四年(1371年),當時駙馬都尉王恭建福州府城時,先在屏山頂修建一座譙樓,作為各城門樓建造的樣本,稱為樣樓。樣樓是重檐歇山頂的雙層城樓,高約二十米,是當時福州最高的建築物,成為福州城正北的標誌。當年,登樣樓可遠瞰閩江口乃至東海。所以,又名鎮海樓。過去,海船夜航進閩江口,都以此樓為航標。清代謝章鋌在《重建鎮海樓記》中曰:且夫樓以鎮海名,意在樓,實在海。嗟呼,海風叫嘯,海水飛揚,登斯樓也,其忍負中流砥柱之心哉。

樣樓樓前廣場有七口石缸,排列如北斗七星,稱七星缸。

鎮海樓曾與黃鶴樓、岳陽樓、煙雨樓等並稱為中國九大名樓,並與廣州越秀山鎮海樓、杭州吳山鎮海樓同稱為中國東南沿海三大鎮海樓。

歷史溯源

福州鎮海樓,曾被視為福建省城的標誌性建築

福州鎮海樓,曾被視為福建省城的標誌性建築福州鎮海樓在福州鼓樓區屏山頂上。屏山是福州三山之一,因為山峰形狀像一座大屏風,所以稱屏山。越王時在山麓建故都,所以又名越王山。宋代詩人陳軒詩曰:城裡三山古越都,樓台相望跨蓬壺;有時細雨微煙罩,便是天然水墨圖,明初,福州時有海患。為了防禦倭寇的入侵,也為了城市的發展,明洪武四年(1371年)駙馬都尉王恭負責砌築石城,稱為福州府城。府城北面跨屏山,南繞于山、烏山。城牆東、西、南三面依宋代的外城遺址修復。

建福州府城時,王恭先在屏山頂修建一座譙樓,作為各城門樓建造的樣本,稱為樣樓。樣樓是重檐歇山頂的雙層城樓,高約20米,是當時福州最高的建築物,成為城正北的標誌。樣樓樓前廣場有七口石缸,排列如北斗七星,稱七星缸。

九建九毀

鎮海樓台階中的石雕

鎮海樓台階中的石雕六百年間,屏山鎮海樓九建九毀,但該樓建築形式、尺寸大小基本沒有太大變化。最遲一次是1970年被徹底拆毀,據這次重建前的考古發現原牆基還存在。

據現存的鹹豐和光緒等時期照片以及明洪武四年、清光緒年間等時期建設的尺寸史料記載,原樓高約二十一米,進深約二十二米,面寬約四十一米,占地面積約一千平方米,建築面積約二千平方米。

這次重建的鎮海樓基本保持了原樓的制式,共兩層,仍為重檐歇山頂,施以斗拱,屋面使用陶製簡瓦和板瓦,檐口飾有瓦當、滴水,適當增加一些配套工程。為了凸顯該樓,這次特地抬高了一層約十一米左右的架空台基,使它更宏偉、壯觀。主體採用鋼筋混凝土結構,按七級抗震設防,設計使用壽命一百年,台基採用城牆磚、首層台基地面採用金磚鋪設,欄桿使用漢白玉雕作,所有露明樑柱外飾木質材料,小木作均採用實木,重建後的樓高、進深、面寬均嚴格按古建築的尺寸和規制建設。

建築特點

建築

俯瞰七星缸

俯瞰七星缸鎮海樓由基座和其上的雙城城樓構成。基座矗立於海拔72.30米高的屏山峰頂,高為10.26米。最後一次重修後的樓高22.3米,面闊43.5米,進深24.5米。城樓外觀為歇山頂加腰檐,城門式高台二層樓閣。主體採用鋼筋混凝土結構,門窗及牛拱等均為實木,吊頂為平暗式,並與梁架之間施以彎枋、一斗三升,為典型的福州傳統建築式樣。

七星缸

重新設立的七星缸鎮海樓的西側,原擺著七口石缸,呈北斗七星狀擺列,每口缸上圓下尖,呈陀螺狀,缸口直徑50厘米,缸深70多厘米,由花崗岩鑿成,底部是一個蓮花座,稱為七星缸。斗勺盛水,意在伏火災,喻示福州城平安吉祥。由於鎮海樓在1969年底至1970年初被拆毀,僅有兩口缸當時搬到華林寺而倖存,目前存於重修後的鎮海樓的架空層。於2006年起的最近一次重修中於原址重新擺設了七口新鑿好的大石缸,恢復原建制。

藝術價值

屋檐下懸掛的“鎮海樓”牌匾金光閃閃。

屋檐下懸掛的“鎮海樓”牌匾金光閃閃。三山是福州的標誌和代稱。而三山之上,又各有標高之志。屏山有鎮海樓,烏山有烏塔,于山有白塔,形成三山兩塔一座樓。

鎮海樓,北倚北峰,南有五虎山為案,東襯鼓山,西托旗山。左前于山相扶,右前烏山呼應。烏龍、白龍雙江如玉帶環腰。明代閩中十才子之一的陳亮,寫下《冶山懷古》詩:東西屹立兩浮屠,百里台江似帝紆。八郡河山閩故國,雙門樓閣宋行都。自從風俗歸文化,幾見封疆入版圖。惟有越王城上月,年年流影照西湖。當年的樣樓望海與龍舌品泉等被列入福州西湖八景,載入《新修西湖志》。

重建的鎮海樓已於2009年1月24日正式對外開放。

讚美作品

《重修鎮海樓記 》

鎮海樓,據福州北城屏山之巔,始創於明洪武間,初稱樣樓,蓋環城諸門樓之範式也。後易今名,累代承沿,閱六百餘載矣。古者建樓,必考形勢而寓義理。觀之以勢,州城北高南卑,樓則雄峙北端,憑樓南望,于山、烏山交護左右,白塔、烏塔掩映其上,蔚為春花競艷,秋月留香,南門之秀氣鬱然鍾焉。復引目延眺,閩江清波橫漾,若玉帶蜿蜒,東注向海,時有漁舟唱晚,洋舸遙徠,江海之豪氣廓然蘊焉。察之以理,樓名鎮海,其指蓋亦深矣。閩嶠臨海,夏秋颱風,頻或致患;又江海天隅,疇昔海氛偶作,間擾皇州,民頗虞之。樓之所鎮,其在綏海宇、致和瑞乎?善矣前賢語曰:樓以鎮海名,工在樓意實在海。惟世運迭更,明清以降,樓屢遭毀,幸亦屢獲重修。考清光緒間復建之樓,於民國二十二年罹火毀圮,後改建鄉哲林森紀念堂。公元一九七○年,有司因故拆除。茲逢新紀暉光,省市主政以承風敦俗為務,秉民意,振宏綱,廣延多士,醵集資金,重為建樓。樓式循依舊制,尊崇古道也;樓基拔升十米,庶便瞻矚也。興工於二○○六年十二月,經營彌載,始克告蕆。於乎!後之登樓者,其臨高騁懷,遐覽物華盛景,遙睇天風海濤,將謂吾州之福,宜有繫於斯樓歟?