基本概況

館藏珍品

青銅鳳紋尊出土:1976年12月出土於江蘇丹陽司徒公社窖藏

規格:通高34厘米,口徑41.1厘米、腹圍107厘米。

簡價:國寶級文物。器侈口、傾垂腹、圈足,通體飾紋華麗。口沿下為四組由相向的長尾鳥組成的瓣形飾,鳥長尾上卷呈∽形,作鳴叫起舞狀;頸部以兩道弦紋作欄,以乳釘、犧首為界,飾以兩對大型鳳鳥紋,鳳鳥相向、顧首、展翅挺立,目光炯然有神,喙上舉,長冠逶迤,甩向頸部,兩側分尾上下捲曲作C形,鳥爪等均用曲線勾出。兩鳥中各有一小形動物紋,其形式圓首、凸睛、四足有長爪,前足前撲,後足屈伸,一為長形體軀,一為圓形體軀,似為雌雄相異。其有尾似龜,然四足似蛙,龜紋多見於中原青銅器,常用作族徽標誌。該器在形制和紋飾上與陝西扶風莊白出土之豐尊極為相似,但器體更闊,所有留心紋身軀左右不對稱,兩鳥之爪亦不完全相同,作為地紋的雲雷紋亦顯系隨意勾填而成,其龜紋似蛙,或其蛙紋似龜,亦就不足為怪了。豐尊年代為西周早期偏晚,此尊當為西周中期吳國的仿鑄之器。長乾寺舍利金棺

時期:唐

材質:金

級別:一級文物

規格:蓋長6.4厘米,底長5.1厘米,頭寬1.9厘米,尾寬1.6厘米,頭高2.8厘米,尾高2.1厘米。

出土:1960年5月鎮江甘露寺鐵塔地宮中出土。

簡介:棺以純金錘鍱而成,除底部外,遍體淺刻精細。棺頭,以珠紋為地紋,上部刻如意雲紋圖案,中部刻直線紋,類似柵欄,下部鑿刻門扉,左右各有乳釘三排九枚;棺尾以珠紋作地,刻由下面共出的如意雲紋五朵,上托一輪慧日(或稱智珠);兩側地作珠紋,各刻兩個高髻人首人手鳥身、鳥腳鳥尾羽人,前者兩臂伸張,後者雙手合捧果盤,周圍遍飾如意雲紋圖案;棺蓋亦以珠紋作地,鑿刻仙鶴三隻,翱翔於如意雲紋之中。棺記憶體放素麵小金棺一尊,內盛阿育王舍利11顆。此棺為唐代潤州刺史李德裕所施捨,原料“差人於淮南收買,旋到旋造”,其製做與刻均極精美,堪稱唐代金銀器中的藝術珍品。 時期:唐

材質:瓷

級別:一級文物

規格:口徑21.6厘米,高4.2厘米。卷沿,淺腹,平底。出土:1973年邗江出土

簡介:絞胎為唐代制瓷工藝,是我國古代陶瓷工藝中的一朵奇葩。因絞胎類似大理石效果,西方人稱絞胎瓷為“大理石紋陶瓷器”。絞胎的製作方法有兩種,一種是將絞花泥料拉坯成形,再施釉焙燒即成絞胎器。另一種是貼面絞胎,是將製備的絞花泥料切成薄片,貼在胎體上,經過修整,施透明釉燒制。這件絞胎其製法是由黃褐兩種胎土攪拌,後切片貼在胎體上,再施釉燒成。紋飾任意盤旋,色彩濃淡分明,富有變化,比人工繪製的紋飾更加自然和諧。這種貼面紋胎的工藝比直接用絞花拉坯複雜,說明貼面絞胎器是其工藝從初步到進一步的結果。

近年發展

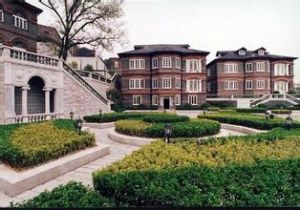

鎮江博物館主樓

鎮江博物館主樓2004年底,新展廳建設和老館區改造工程全面完成。現全館占地面積 20000餘平方米,館舍面積 10600 平方米。經過擴建和改造,一座國內鮮見的花園式博物館已經展現在世人面前。

博物館內建築風格

博物館內建築風格鎮江博物館各項業務工作成績斐然。在北京舉辦的《鎮江文物精華展》轟動京城;在日本舉辦的《古代揚子江至寶展》飲譽東瀛;《鎮江地區商周台形遺址與土墩墓遙感考古研究》獲國家文物局科技進步三等獎;《吳國青銅器綜合研究》獲國家文物局科技進步二等獎、省文化廳科技進步一等獎;城市考古工作多次受到國家文物局表揚; 2001 — 2003 連續三年參加 “三峽考古大會戰”,又為鎮江這座歷史文化名城爭了光,添了彩。

歷史沿革

鎮江博物館館址即原英國英國領事館舊址,位於雲台山下,是一組具有東印度風格的建築群。第二次鴉片戰爭以後,清政府與英帝國主義於1858年簽訂了“天津條約”,鎮江被闢為通商口岸。1864年,太平天國失敗後,英帝國主義開始在雲台山上修建領事館。

1889年,因英國巡捕毆打中國小販,引起廣大鎮江人民的極大憤慨,並進而一舉焚毀了英國領事館。無能的清政府賠償白銀4萬兩,照原樣重建,於1890年竣工。

1933年10月,鎮江英國領事館回到了中國人民的手中,結束了英帝國主義在鎮江的種種特權。

1962年開始作為鎮江博物館的館址。

1982年被江蘇省人民政府公布為近現代歷史遺蹟及革命紀念建築物重點文物保護單位。

1996年被國務院公布為全國重點文物保護單位。近年來,國家文物局以及省、市政府多次撥款進行了維修。

鎮江英國領事館舊址,既是清政府腐敗無能、英帝國主義侵略中國的歷史罪證,也是中國人民英勇反抗帝國主義侵略與壓迫的歷史見證。