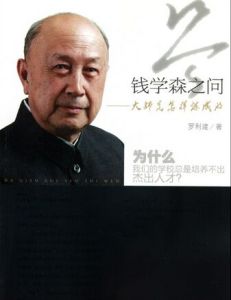

簡介

溫家寶看望錢學森

溫家寶看望錢學森舉例說國家最高科學技術獎自2000年設立以來,共有20位科學家獲獎,其中就有15個是1951年前大學畢業的。

專家回答

據說溫總理2006年拿這個問題請教國內最有名的六所大學校長和教育專家,他們的回答是:要培養傑出人才,關鍵是教師;要將基礎教育和高等教育貫通起來;高校大改革大發展起來之後,應該是大提高;做大高等教育,還要做強高等教育。

這種回答其實是不能讓錢老和總理滿意的。

問題實質

開發中國家如何發掘與發揮創造性人才的社會功能與價值,也就是如何從知識型、技能型人才教育模式向創造型、發明型人才培養方法的轉型。另外,為何中國沒有諾貝爾那樣的發明家型企業家,為何沒有企業家設立科學研究基金會與科學獎?重錢不重人是社會風氣問題所在,以人為本重的才是人,人是財之本也是財之源,一個人本身的品德修養與才學能力是知識與技能之根本,教育如果不放在品學才能的培養上,只是放在一些背書知識與技術細節上的話,怎么能造就社會盡職盡業的各類專門人才呢,其中,也包括具備道德良知與專業才能的商人或稱之為商業人才。錢學森在中國帶動和推進系統科學發展,其實已經帶來了許多卓有成就的自主創新成果,比如,鄧聚龍的灰色系統理論,曾邦哲90年代國內提出的系統遺傳學與系統醫學、系統生物工程套用等已經成為國際發展的前沿科學。

錢學森問為什麼中國培養不出傑出人才的答案是很簡單的。學校里,關心科技發展的人已成少數----沒氛圍;提得出又打創新性研究成果的人已成少數----沒數量;關心的往往是創業問題並非科學研究----沒火候;社會現狀,人人祈求安貧樂道,不搞也不敢搞科技創新----沒手段..............總之,一般的,傳統的,不打破常規的思維是絕不可能造就出像達文西,牛頓,馮卡門,特斯拉,諾貝爾,愛因斯坦這種偉人的!

中國教育

通過“錢學森之問”,可見,中國崛起太慢的根本原因主要在教育。教育培養不出傑出人才,國家崛起就會受到方方面面的制約。教育學中有一種說法,天才和教育也不成之才處於教育之外,教育培養可造就的社會主體人才,傑出人才冒不出來,還有人才評估、管理與激勵等諸多原因。中國教育界廣泛存在的問題,比如說,應試教育、學術腐敗、論文抄襲等,已有數不清的批評性和建設性的文章,然而,問題始終不見真正得到解決。歸根結底就在於教育系統的改革始終如“老牛爬坡”,導致學校行政化趨勢加劇,教師功利化趨勢加劇。這樣的學校和教師有可能培養出像錢學森這樣的科學大師嗎?

解決方案

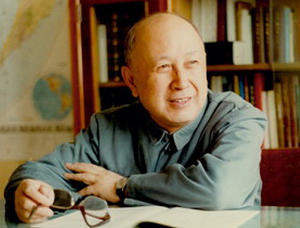

錢學森

錢學森古代儒家時代是知識進入官場,非儒時代的問題是行政進入大學;因此,大學的去行政化教育和教育的孔子學院世界化就是發展的趨勢。有社會責任、理想信仰和探索精神的文化氛圍是創新人才成長的土壤。古代中國建立以儒者(有德有學的文官)入仕途體制,歐洲近現代化形成了以技術發明而成為企業家的智慧財產權體制。關鍵涉及如何重用自主創新型和德才兼備人才 - 設立客觀的科學的人才評估體系,依據曾邦哲的觀點是科技、教育和產業的高效體制和管理模式的創新為一切創新之根本所在,以及:

精神文化建設

建立“以人為本”民族精神傳統講堂,形成創新的文化氛圍,重視創造能力的人本身,還不只是看重人創造的財富,人是本物是末,這樣才能真正將創新人才和創新能力放在首位,轉變跟蹤國際新科學、新技術的被動為自主創新開拓的主體。

德才兼備教育

歐洲從儒家科舉制學會了文官制度和考試制度,也可建立歐洲的命題型、思考型、實踐型考試和研究生獨立研究能力培養制度,以及知識原創型教授考核、教授自己課題成果的授課等教育模式。

孵化器建設

建立創業園的公用研究開發中心,提供有創新課題與項目的科學家開發新技術與新產品的實驗室平台、資料檢索平台等,從而增加創業的成功率,形成發明家型企業家模式,以制度化或稅收政策促使投資者將資金投入貨真價實的高科技開發項目。

錢學森

錢學森其中學術道德的監督和智慧財產權的保護體制健全是極為重要的方面。創新型科技項目指南、公平競爭機制與客觀評估系統等都是影響創新的極為重要方面,科技的進步應該以先進、優先、新穎以及其對學科、技術領域和產業經濟發展的影響範圍與久遠來衡量,不能只是以頭銜、職位、獎項和刊物、等級、權威等來衡量;因為,科技與產業的進步總是在推翻舊權威建立新權威的創新過程中發展。

企業以專利技術為發展機制,以設立科研基金為稅收優惠;因為只有公開的技術才能促進技術進步與帶動產業經濟持續發展。高科技企業的評估又應該以前沿尖端技術為依據;因為,傳統產業、傳統科技也有專利技術,只有最新的技術領域才是科技進步與經濟實力的發展方向。

科學創新、專利技術發明費力、費錢、費時,唯有有效而有力地保護創新的體制健全,才能形成科學創新與技術發明的環境。同樣,只有鼓勵而有利於生產優質產品的監督體制健全,才能形成創新型高科技產業。如果金錢在商業貿易或事務流通的交易過程比在第一線的生產與創新更能得到利益的話,就很難促進創新;然而,只有創新與發明的發達程度才是一個社會整體的真正財富與實力所在,對科學創新、技術發明型人才與機構的落在實處的支持與利益才是可持續發展的關鍵。

另外一些專家提出,人才培養的基礎在於教育,只有給每個學生提供最適合、最公平的教育,才是出人才的教育。雖然學生的天賦、興趣、愛好各不相同,但當前圍繞著升學指揮棒,很多學校提供的還是“千人一面”的教育,這妨礙了素質教育的落實,也是對學生的一種不公平,妨礙了他們創造性思維的培養。

錢學森

錢學森硬體建設

學校硬體的標準化,是促進教育均衡發展的基礎。2010年,國家啟動了義務教育學校標準化建設工程,全年投入83億元用於農村義務教育薄弱的學校改造。應進一步加快標準化建設,均衡配置校舍、設備、圖書、體育場地等硬體。天津、河北等地提出,2012年每一所學校都將達到確定的基本標準。

雙向流動

教師是教育的第一資源,“擇校”實質上是“擇師”。促進義務教育均衡發展,關鍵在於師資力量的均衡配置。應建立健全義務教育學校教師和校長流動機制,實行區域內中國小教師編制和工資待遇同一標準;城鎮中國小教師評聘高級職務(職稱),必須有在農村或薄弱學校的任教經歷;配足配齊農村、薄弱學校合格教師,加大培訓力度,組織教師到優質學校學習進修,提高教學水平。

規範升學入學

國家規定,義務教育階段免試、就近入學,但有些學校為了爭奪優秀生源和自身利益,在招生過程中不按章辦事,給擇校製造了空間。應按照適齡兒童、少年數量和學校分布情況,科學劃定學校服務範圍,合理分配招生名額,通過規範升學入學,不給擇校留機會。禁止公辦學校開設“實驗班”、“占坑班”,杜絕以任何名義收取擇校費,切斷錄取擇校生與獲得利益的聯繫。

影響

各方關注

其實,“錢學森之問”,在上個世紀也有一位英國人提出過。這個人就是李約瑟。著有《中國科學技術史》的李約瑟曾問:為什麼近代自然科學只能起源於西歐,而不是中國或其他文明?這就是“李約瑟之謎”。它提出了一個悖論:“為什麼古代中國人發明了指南針、火藥、造紙術和印刷術,工業革命卻沒有發端於中國?而哥倫布、麥哲倫正是依靠指南針發現了世界,用火藥打開了中國的大門,用造紙術和印刷術傳播了歐洲文明!”

安徽11 名教授給教育部部長袁貴仁的信,使我們又一次關注錢學森生前那句“為什麼我們的學校總是培養不出傑出人才?”的未竟之問。可以說,錢老先生的未竟之問,已是擺在全體國人面前的一個亟待求解的課題。

正如 11 位聯名給新任教育部長袁貴仁寫信的教授所說:“ 中國要實現經濟的可持續發展,要實現文明、民主、富強的現代化目標,絕對離不開先進的、 現代化的教育,絕對離不開一批又一批傑出的、真正的知識分子。是時候直面‘錢學森之問’了,中國需要建立新的教育哲學和教育理想,需要形成新的教育發展戰略和目標模式,需要推進以體制改革為中心的教育改革。”

出路何方

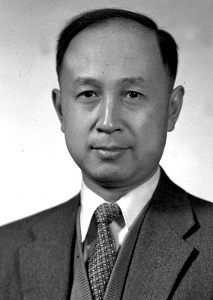

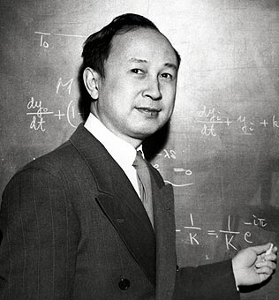

錢學森在加州理工學院任教

錢學森在加州理工學院任教如今錢老先生雖故,而問題依然留在那裡,如果不予以重視,相信再過若干年問題仍然不會自動解開。那么,作為關乎國家發展與民族命運的宏大問題,錢學森之問總不能

永遠擱置吧?應該說,越早地直面越有利。那么,誰又能解決?如何解決?我想,僅憑安徽 11 名教授的信恐怕還是不行,我們必須把它作為一個專門的學術課題進行求解,讓更多的專家、學者、教授乃至社會各界人士都參與進來,仁者見仁、智者見智地對這個問題來一個“思維風暴”,最終拿出一個可行的解決方案出來。

如果科研經費、學術教育和人才培養等領域,也按照各類重點和各類資質的行政級別化,就可能導致學術和項目評議的科研經費、市場行銷等行政分配和學術職務行政化;因此,大學、科技機構與產業化市場等領域的去行政級別化可能是必由之路。

總之,錢學森之問是一個大國教育與人才之問,是全民之問之期待——也許,我們真的應該將直面錢學森之問作為一個專門的學術研討一下了。

歷史背景

帝國衰落

錢學森

錢學森功利因素

整個世界科學界的變化也是原因,當代科學研究已經成為一種職業生涯、實驗室成為一種論文生產的工廠。如俄國格里戈里·佩雷爾曼解決龐加萊猜想那樣不求名、不求利的科學家已經非常罕見;然而,近代科學的誕生與發展則是一種事業與理想乃至追求真理的信仰,才有哥白尼、伽利略、拉瓦錫等為科學獻身,才有牛頓、卡文迪許,德布羅意,萊布尼茨等人終身娶了科學,也才有普郎克親身去邀請專利局小職員愛因斯坦到柏林大學完成相對論的伯樂,才有孟德爾牧師在修道院做豌豆雜交實驗,才有達爾文與華萊士發表進化論的佳話,以及許多有錢人將自己的財富用於科學研究,或如諾貝爾那樣將財富用來獎勵對科學作出重大貢獻的科學家,也有居里夫婦那樣不求名譽與財富在實驗室過艱辛的生活的科學家,等等。

2010年1月26日,國務院總理溫家寶聽取我國科技、教育、衛生、文化、體育界代表對政府工作報告的意見時,提出“大學功利化是要命問題”。

科學真理

科學的特徵是探索真理和發現事實,知識的發現和技術的發明是科學之實質,科學跨越國界、跨越種族、跨越宗教、跨越語言、跨越權威、跨越權利,唯一的標準就是實事求是的客觀精神,如果陷入各種利益、功利、名譽和地位等級和獎勵追逐等,就可能危害人類科學創新精神和客觀精神的實質,近代科學的探索精神在20世紀以來的功利化、名利化等,然後成為職業化、權利等級化等導致全球的科學社會變遷,這種國際性的變化也是導致創新能力衰退的原因,唯有建立一種新模式的科學精神和創新體制,才能從根本上改變全人類現狀而走向可持續發展的美好未來。

歐洲文藝復興時期,布魯諾、哥白尼等科學家的真理探索精神是導致近代科學誕生的關鍵,科學沒有權威、沒有頂峰,有的是無窮盡地探索。科學權威的帶頭和評審作用是以其專業知識、研究經歷和才能智慧等為基礎,但以論點、論據、事實和對事物的判斷為依據,還不是以權威的身份或地位為依據,因而成為科學屆的領頭人物推動學科的進步與發展。

道德良知

人類是社會群體生物,人類各民族或種族也是彼此可以通婚生育的同一個物種,個人依賴於社會而生存,個人因對社會的貢獻而獲得自身的生存價值,個人因對群體的誠信而獲得在社會生存的依據,如果反過來都是以欺騙、損害他人利益而獲取自身的發達,則結果就會是整個群體和社會的危機;因此,社會貢獻觀、群體誠信觀、人生價值觀是決定一個社會向惡性循環或是向良性循環發展的極為重要的精神世界。

創新發明

科學尊重的是知識,科學尊重的是創新!在建立創新型國家時期,尤其必須尊重科學的知識創新。只有原創的知識和發明的技術才是創新,後來的(無論什麼刊物或什麼權威)都不是,原創與複製是根本不同的概念,科學的本質是知識的創新。權威刊物或品牌產品,依據的是其誠信度、高質量為標準;然而,仍然依據的是論文內容的知識創新、時間次序和或者產品本身的質量、優勢等實質。

比如,俄羅斯數學家佩雷爾曼將論文直接貼在網際網路上,原始創新的論文、創新的技術發明,無論發表在什麼刊物或發表論文與申請專利的人是誰沒有任何關係。唯一重要的看是否原始創新,還不是複製(包括,各種形式的翻譯或剪輯)在什麼品牌刊物或是否什麼權威人物等,關鍵是客觀證據與事實求是。如果相反之,將面臨如何評價整個人類各民族幾千年以來的創造與發明呢?

其它相關

李約瑟難題

李約瑟難題,換個角度提出也就是錢學森之問,歐洲能從中世紀的千年落後背景下創建近現代科技,為何近代落後的我國卻不能急起直追,培養出自主創新型傑出人才,從而再度成為創造發明的強國呢?中國科技與產業的發展,必須走出一條自主創新的道路,就好比書法藝術,非常難以完全模仿名家筆跡,卻完全可以在名家的基礎上創立新的流派,科學、經濟、體制等模式也是如此;而且,唯有擺脫權威崇拜、人云亦云,才能領悟科技與產業的創新精神實質。

錢學森銅像

錢學森銅像經常看到一些說法:西方的什麼新科學、新東西一出來,就有人說什麼里就有,或者說西方古代的什麼里有 - 其實也是同一個問題 - 的確沒錯,但錯在方向,從古代東方、西方乃至世界挖掘或得到啟發作了新用途或成為了新科學、新東西的一部分,重要的是為何做不到這點?

科學是近代誕生的有一定概念、範疇、方法、邏輯等的範式,(現代)科學哲學和科學社會學是研究這個“科學”形成的學科,為什麼科學沒有誕生在古代歐洲,也沒有誕生在近代中國,卻誕生在了近代歐洲 - 又是如何誕生了培根的科學方法論 - 有哪些來源, 比如,阿拉伯、中國的實踐經驗與技術等 -科學史所稱之思辯哲學的傳統與實踐經驗的傳統交融時誕生了科學的傳統 -李約瑟難題其實在科學史、科學哲學等著作中能找到答案。

那么錢學森之問,也就會是:發揚了哪些優良傳統,又學會了西方哪些成就,從而產生更具有促進創新能力和經濟實力的教育、科技與產業模式?

1、民間科學家與正統科學家所反映的問題:

古代、近代科學家和現代民間科學家,由於是對科學愛好不是以利益或權位為主,具有創造和獻身精神,但在現代科技精細複雜化時代,民間科學家缺乏嚴格的訓練和規範的方法、精密的儀器等,往往容易導致錯誤的理論或研究;然而,受到了良好教育又具備精良儀器裝備的科學家,為何又陷入亦步亦趨、人云亦云,乃至對於科學的創新,沒有國際發展的範本或權威為依據就不敢越雷池一步的境地呢?

科學與非科學、創新與模仿之間的關係,似乎陷入了反覆辯論與相互悖理的拉鋸狀態。

2、商業經濟與製造經濟中所反映的問題:

商品經濟是社會的經濟進步與發展驅動力,但如果一切都是商業化或全民經商,經商以生意或貿易一級又一級代理,商業又以炒作模式運作 - 抄股份、炒樓房、炒文字和做秀、選美、喧譁等,就會導致本末倒置,商品經濟首要是商品,商品是為人所用具有使用價值的商品,科技巨大地推動了人類的生產力,創造出前所未有的生產價值。科學是第一生產力,科學的本質是創新,缺乏自主創新就缺乏經濟核心競爭力,創新必須有發明家,發明缺乏資金和時間投入難以創新,投資家、商業家如繼續是以炒作的模式經營,企業家依然不以新產品高質量為發展,就可能導致整體經濟與環境的危機。

其他

直面問題

真正讓“錢學森之問”成為輿論的焦點,源於2009年11月11日的一封公開信。

2009年10月31日,錢學森在北京逝世,享年98歲。2009年11月11日,安徽高校的11位教授聯合《新安晚報》給新任教育部部長袁貴仁及全國教育界發出一封公開信:讓我們直面“錢學森之問”!

心聲

錢學森

錢學森發出公開信的沈正賦等11位教授在接受記者採訪時說:“幾天前,我們滿懷悲痛送別了錢學森老人。作為一代科學大師,錢老對國家民族、對科學研究、對青年人才、對科學道德的摯愛,感動了全民族。他的崇高人格和科學精神就像一座燈塔,照亮後人前行的路。連日來,人們在緬懷和追思中,不時會被錢老提出的一個問題所震撼——‘為什麼我們的學校總是培養不出傑出人才? ’這個被稱為‘錢學森之問’的問題,已引起上至國務院總理下至普通學生的深思。它是沉重的,也是不容迴避的。 ”

這11位教授認為,“錢學森之問”是關於中國教育事業發展的一道艱深命題,需要整個教育界乃至社會各界共同破解。為此,他們願意通過《新安晚報》,以知識分子的良知和責任感,給教育部新任部長袁貴仁及全國教育界同仁發出《讓我們直面“錢學森之問”》這封公開信。