詞語

同仁,是一個漢語詞語,同時有藏語詞語。詞目:同仁

拼音:tóngrén

釋義:

1、同行仁德者。舊題漢黃石公《素書·安禮》:“同仁相憂,同惡相黨。”

2、猶言一視同仁。唐韓愈《清邊郡王楊燕奇碑文》:“夫人同仁均養,親族不知異焉。”

3、指同事或同行還指和自己相同處境的人。徐特立《延安新教育學會致函陶行知先生》:“目前本會同仁正在研究生活教育的理論與實際。”楊沫《青春之歌》第一部第三章:“您有什麼為難的事,我和文清有同仁之誼,可以談談。一定要盡力幫忙。”周而復《上海的早晨》第一部十一:“我們這個聚餐會……實際上是工商界同仁交換意見的地方。”

地區

"同仁",藏語稱"熱貢"。14-15世紀,藏傳佛教傳入同仁地區,坐落在熱貢隆務河畔的吾屯上下莊、年都乎、郭麻日、尕賽日等自然村的藏、土族民眾,順應喇嘛教的興起,寺院建築的不斷擴充和裝飾,興起了主要為宗教服務的繪畫、雕塑、石刻等藝術,稱之為熱貢佛教藝術。在17世紀中葉,這裡已經成為"人人會作畫,家家以藝術為業"的畫鄉,故又稱吾屯佛教藝術。“熱貢藝術”是藏傳佛教藝術的重要組成部分和頗具廣泛影響的藝術流派。數百年來,這裡有大批藝人從事民間佛教繪塑藝術,其從藝人員之眾多、群體技藝之精到,都為其它藏區所少見,故被譽為“藏族畫家之鄉”,而同仁地區在藏語中稱為“熱貢”,因此這一藝術便統稱為“熱貢藝術”。熱貢藝術

公元十四世紀前後,藏傳佛教開始在同仁地區流傳,至十五世紀以後,隨著薩迦派,繼而格魯派[黃教]的迅猛發展,各地區大興寺院 ,遂使大量藏族、土族僧俗投入到繪塑佛像、裝飾寺廟的活動中。據[清]乾隆《循化志》記載:“永樂四年[公元1470年]明初立河州衛,分兵屯田,屯兵之初,皆自內地撥往,非番人也”。故今有日吳屯者,其先蓋江南人。亦有河州人。歷年既久,衣服言語,漸染夷風,其人自認為土人,而官亦之為海民;他們多擅匠作,並康復中原佛教藝術,在投身寺院建設中,為了適合藏傳的佛教的需要,他們積極向傳入熱貢的西藏佛教藝術學習,在學習藏教藝術的過程中,融會貫通,逐步形成了鮮艷瑰麗、精巧細膩的獨特的藝術風範。幾個世紀以來,熱貢藝人四處作畫,足跡遍及青海、西藏、甘肅、四川、內蒙古及國外的印度、尼泊爾、泰國,蒙古等國,給這些地方留下了數以千計的精美藝術品,得了很高的聲譽,並從西藏繪畫藝術、四川甘孜木刻佛畫、敦煌壁畫和國外的同類作品中吸取了豐富的藝術養料,因而技藝日臻嫻熟,影響日益擴大,在中國西南、西北及東南亞一些國家久負盛名。

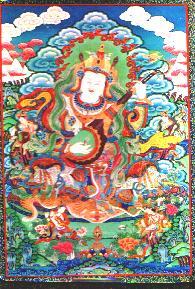

在分類上,熱貢藝術包括繪畫(壁畫、捲軸畫即藏語稱唐卡 )雕塑(泥雕、木雕)、堆繡(刺繡,剪堆)、建築彩畫、圖案、酥油花等多種藝術形式。內容主要有釋迦牟尼傳、菩薩、護法神、佛經故事及仙女之類的佛像。

熱貢藝術早期的作品手法粗放古樸,分彩單純,繪畫帶有曲型的印度,尼泊爾風格。其筆調雄邁,人物、山水、花鳥、草蟲生動傳神,畫面給人以雄渾、搏大之感。至十七世紀中葉,熱貢的匠師們技藝日趨精到,線描簡練流暢、剛勁有力,採用工筆重彩,設色清新濃重、勻淨協調,所畫人物形神兼備,畫風趨向華麗、精細,同時開始注重線條而不是畫面的裝飾效果,成為熱貢藝術承前啟後的輝煌鼎盛時期。經過幾個世紀的風風雨雨,很多早期、中期優秀的繪畫作品已不復存在。但現在仍能零星地在年都乎、吾屯、尕沙日等村的寺院裡見到早、中期匠師們留下的氣勢宏偉的巨幅壁畫和技藝精湛的唐卡。

十九世紀以後,為熱貢藝術的近期,這個時期的作品色彩鮮艷,筆法細膩,特別注重 裝飾趣味,同時大量使用金、銀作原料,使畫面呈現出金碧輝煌的效果和熱烈的氣氛。近期的代表人 有更藏、尖木措、夏吾才讓(本世紀40年代曾受聘協助張大千大師赴敦煌臨摹壁畫),他們的作品構圖疏密有致,人物造型嚴謹又不顯刻板,色彩鮮麗和諧,富於裝飾性,畫面既有一種統一感,又顯得生動活潑,藝術效果不同凡響。熱貢藝術作為藏傳佛教藝術中一個流派區別於其他藏區的藝術,在這一時期表現得最為突出。

熱貢藝術

熱貢藝術在它產生至今的幾百年的歷史中,逐漸提煉、發展成為獨具一格的民族藝術。其作品造型準確生動,工筆精細絕美,色彩 艷亮,富於裝飾性,充分展現了線條的節奏感、運動感和立體感,強調了整體的完美性。其質樸的畫風、勻淨協調的設色、惟妙惟肖的神態刻畫,充分 體現了藏族人民勤勞的智慧和燦爛的文化。熱貢藝術是我國文化遺產中一枝瑰麗的奇葩,許多作品在北京上海、天津、香港、廣州、深圳、西藏、甘肅、青海等地展出時獲得了極大的成功和高度的評價。

藏傳佛教藝術給 中華古代文化藝苑增添了新色,熱貢藝術就是這個百花園中的一朵奪目的奇花。熱貢藝術家們通過無以倫比的藝術 和幾百年漫長的歷史蹤跡,反映了他們對生活的理解,是藏族不同地區之間、藏漢民族文化之間交相輝映、互影響的產物。我們相信,熱貢藝術一定能從浩如煙海的民族、民間藝術中吸取精華,不斷創新,使這一璀璨的“明珠”大放異彩。