發展沿革

研製背景

旗風級驅逐艦171旗風號

旗風級驅逐艦171旗風號在冷戰時代,身為島國的日本由於各種能源及資源都依賴進口,因此確保海上運輸路線的安危成為非常重要的課題。而在同一時期,由於美國處於隨時可能與蘇聯之間爆發戰爭的狀態,為了要確保以航空母艦為中心的海上戰鬥群在面對敵人的反艦飛彈與攻擊機進犯時,護航的宙斯盾艦擁有足夠的防空能力。 然而,當時的海自主力旗風級驅逐艦與太刀風級驅逐艦的防空能力有限,僅配備射程46公里、每次只能對付一個目標的SM-1標準飛彈,艦上配備兩個照射雷達。

第一艘配備完整宙斯盾系統的邦克山號巡洋艦

第一艘配備完整宙斯盾系統的邦克山號巡洋艦這意味每艘旗風/太刀風級每次只能以SM-1同時接戰兩個目標,因此每個護衛群最多只能用SM-1接戰四個目標,這樣的防空能力根本不足以應付來自蘇聯飛機、水面艦、潛艇的多方位飛彈攻擊。因此,如果護衛群欲在遠離美/日岸基防空飛彈與戰機掩護範圍以外有效作業,顯然必須擁有更好的防空護衛能力。因此,旗風級在建造兩艘之後,後續三艘在1985年取消,海上自衛隊轉而開始尋求性能更優越的選擇──美國在上個世紀80年代開始實用化的宙斯盾艦載防空系統。身為與美國在西太平洋地區共同協防的友軍,日本海上自衛隊如果能夠配置宙斯盾艦,將可以在發生戰事時適時地提供防空火力的支援。

計畫確定

阿利伯克級驅逐艦Flight 1巴里號DDG-52

阿利伯克級驅逐艦Flight 1巴里號DDG-521988年,日本海自正式決定建造配備宙斯盾系統的大型飛彈驅逐艦(仿美國伯克級Flight 1飛彈驅逐艦),並於1990年底提出的“次期中期防衛力整備計畫”(1991至1995年度)中正式列為軍事裝備採購項目 。也因此,日本成為美國以外第一個擁有裝備宙斯盾系統的艦艇的國家。四艘金剛級在1990年代正式服役,立刻成為亞洲地區除了美國海軍以外首屈一指的最強大艦艇,綜合性能與科技水平遠優於亞洲其他國家海軍的任何艦艇。 金剛級的加入為海自各護衛群撐起更可靠的防空保護網,使之在遠離本土防空支援之下的存活率提高;這在海自不斷擴大作業海域範圍的同時,顯得格外具有意義。

艦級命名

高雄級重巡洋艦愛宕號

高雄級重巡洋艦愛宕號命名方面,由於以往日本海自飛彈驅逐艦的噸位與通用驅逐艦相似,故兩者均使用天文地理現象來命名。在舊日本海軍時代,天文地理名專門用於驅逐艦。不過由於金剛級滿載排水量突破九千噸大關,又擁有超乎以往日本海自防空艦艇的強大戰力,因此日本當局決定比照先前的榛名級驅逐艦與白根級驅逐艦,將金剛級冠上檔次較高的“山名”──昔日舊日本海軍用於重巡洋艦與戰列巡洋艦的命名。

金剛級驅逐艦金剛號

金剛級驅逐艦金剛號前兩艘金剛級分別命名為“金剛”(DDG-173)、“霧島”(DDG-174),兩個名字的前一代艦均為二次大戰時期活躍於太平洋上的金剛級戰列巡洋艦;不過昔日另外兩艘金剛級戰列巡洋艦的名字“榛名”、“比叡”已經用在兩艘榛名級驅逐艦上,以致於今日四個艦名無緣再度並列為姊妹艦。第三、第四艘金剛級飛彈護衛艦的艦名“妙高”(DDG-175)、“鳥海”(DDG-176)也在二戰時代分別用於妙高級與高雄級重巡洋艦。

設計特點

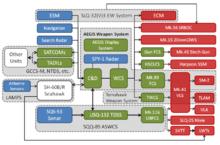

宙斯盾戰鬥系統基線-2-6

宙斯盾戰鬥系統基線-2-6金剛級在大體上的設計與伯克級驅逐艦Flight-1構型是相同的,見詞條“ 阿利·伯克級驅逐艦”。其宙斯盾系統為專為本級艦設計的Baseline-J 版,日本則稱之為OYQ-8。前三艘金剛級的宙斯盾Baseline J1系統架構與伯克級Flight1的Baseline4相同,四號艦鳥海號(DDG-176)則換裝規格與宙斯盾Baseline 5類似的Baseline J2,並納入Link-16數據鏈(鳥海號也是日本海自首艘擁有Link-16數據鏈的艦艇)。金剛級在艦體布局、動力、裝備系統配置與數量等等大致上都與伯克級Flight1相同,但排水量與尺寸則較後者更大。 就細部外觀與裝備配置而言,金剛級與伯克級Flight-1仍有不同。

外形布局

伯克級驅逐艦和並排的金剛級驅逐艦

伯克級驅逐艦和並排的金剛級驅逐艦 DDG-174霧島

DDG-174霧島金剛級的基本布局與美國伯克Flight 1/2大致相同,不過由於金剛級是日本海自最高檔的作戰艦艇,伯克級則是需要大量建造的量產型艦艇,總數只有四艘,單艦平均預算顯然比伯克級充裕得多。因此,金剛級的艦體比伯克級更為龐大,擁有更充裕的艦內容積作運用,並且特彆強化了指管通情能力。金剛級的艦尾除了末端稍微下降之外,基本上是從艦首主甲板一路延伸而來,不像伯克級的艦尾比主甲板低了一層;因此,金剛級的構型算是低舷平甲板型,而不是伯克級的長船樓構型;較高的艦尾乾舷,使金剛級擁有較佳的耐海能力。金剛級的上層結構比伯克級更高聳,因為本級艦身負指揮護衛群的防空艦艇遂行對空作戰的任務,因此除了宙斯盾戰系本身的MK-1指揮決策系統外,也為進駐艦上的防空指揮人員增設另一具MK-1;也因此,金剛級的戰情中心比伯克級更大。

金剛級驅逐艦的桅桿

金剛級驅逐艦的桅桿金剛級沒有採用伯克級較為簡潔的傾斜式輕質合金桅桿,而使用雷達截面積較高的傳統式重型四角格子桅。金剛級的兩個縱列式煙囪與伯克級大致相似,不過煙囪邊緣並沒有出現如伯克級的稜角,乃是較為圓滑的造型。除了桅桿之外,金剛級擁有與伯克級水平相當的艦體隱身設計,同樣在艦體外型的簡潔化上下了功夫,上層結構也採用傾斜式的外表。與伯克級相同,金剛級也很注重艦體的防護能力,並採取相同的強化措施,包括上層結構摒棄易燃的鋁合金而全面採用鋼材建造、重要部位裝置裝甲、採用加壓氣密堡壘式艦體以在核生化環境下作業、兩個輪機艙之間設有隔艙壁。

艦載武裝

金剛級的主炮

金剛級的主炮艦載主炮方面,金剛級艦首同樣裝有一門單管五英寸54倍逕自動艦炮,但並非美制MK45艦炮,而是義大利奧托·梅萊拉的產品。該炮在此種口徑的各型艦炮中性能屬於一流,對付水面目標的射程為16km,對空射程則為7km,射速高達45發/分,足足為美制MK-45(20發/分)的兩倍而有餘。奧托 127mm主炮的炮口初速達807m/s,僅需5~7秒的反應時間,炮座下方設有三個裝彈鼓,每個彈鼓能容納22發炮彈。金剛級採用的奧托127mm艦炮是購自加拿大的二手貨,原本裝備於部族級(Tribal class)驅逐艦,1980年代末這些艦艇接受TRUMP改良時將127mm艦炮拆除。

注意艦舯的反艦飛彈

注意艦舯的反艦飛彈 金剛級的艦載飛彈垂直發射系統

金剛級的艦載飛彈垂直發射系統反艦飛彈方面,伯克級Flight1的兩組四聯裝魚叉反艦飛彈發射器位於艦尾,金剛級則將其設定在兩座煙囪之間。偵測與電子戰裝備方面,金剛級的AN/SPY-1D相控陣雷達、AN/SPG-62照明雷達皆與伯克級Flight1相同,不過反潛方面採用日本自製的OQA-201反潛戰鬥系統而非美制SQQ-89,電子戰也換成日本國產的NOLQ-2電子截收/對抗系統。OQA-201整合有NEC的OQS-102艦首聲納 (美國授權日本生產的SQS-53B/C)、OKI 的OQR-2拖曳陣列聲納(SQR-19的日本版),此外還有與SH-60J反潛直升機聯繫的OQR-1直升機數據鏈系統;除此之外,金剛級較伯克級多了一具FCS-2-12射控雷達,用來指揮艦首的奧托 127mm艦炮。

防空飛彈方面,金剛級的MK-41垂直發射系統無論是發射管數目、配置方式等都與伯克級Flight1完全相同,不過並未配備具有對地攻擊性的戰斧巡航飛彈。一般而言,金剛級的MK-41 VLS的配置為74枚美國標準2防空飛彈以及16枚垂直發射反潛火箭(VLA)。 雖然金剛級沒有直升機庫,但是由於配備OQR-1直升機數據鏈,因此仍然具備與SH-60J反潛直升機協同作戰的能力。

基本數據

| 參考數據 | |

| 艦長 | 161米 |

| 舷寬 | 21米 |

| 吃水 | 6.2米 |

| 排水量 | 標準7,250噸 滿載9,485噸 |

| 乘員 | 300人 |

| 動力系統 | COGAG 4×LM2500燃氣渦輪/100000 雙軸CPP 雙舵 |

| 續航力 | 6000海里/20節 |

| 航速 | 30節 |

| 船電系統 | |

| 作戰系統 | OYQ-8(宙斯盾Baseline J1 (DDG-173~175) /J2 (D DG-176) ) |

| 雷達 | AN/SPY-1D 3D相控陣雷達 |

| —— | OPS-28D平面搜尋雷達 |

| —— | OPS-20導航雷達 |

| 聲納 | OQS-102主/被動艦首聲納 |

| —— | OQR-2被動式拖曳陣列聲納 |

| 其他 | 4×MK-36干擾彈發射系統 |

| —— | 1×AN/SLQ-25A魚雷對抗系統 |

| —— | 1×NOLQ-2電戰系統 |

| 艦載武裝 | |

| 艦炮 | 1×奧托·梅萊拉127mm54倍徑全自動艦炮 |

| 飛彈 | 12×八聯裝MK-41垂直發射系統(裝填標準防空飛彈與火箭助飛魚雷) |

| —— | 2×四聯裝90式反艦飛彈/魚叉反艦飛彈發射器 |

| 近防 | 2×密集陣近程防禦武器系統 |

| 反潛 | 2×三聯裝324mm HOS-302魚雷發射管 |

| 艦載機 | 無機庫,有直升機平台 |

服役部署

美海軍補給艦T-AO199為DDG-173和DD-107補給

美海軍補給艦T-AO199為DDG-173和DD-107補給四艘金剛級服役後,分別配置在日本海上自衛隊的四個護衛群。雖然金剛級的指管通情能力強大,但日本海自仍以四艘榛名級與白根級驅逐艦擔任每個護衛群的旗艦。

金剛級至今尚無任何實戰的紀錄,在2001年的911事件後,於2001年11月日本通過“反恐特別措施法”之後,開始活躍印度洋上的派遣活動,例如為進行國際聯合任務的盟國艦艇進行海上加油 ,以及搜救盟國海上攔檢的勤務人員等等。在第二次阿富汗戰爭以及2003年伊拉克戰爭期間,日本海自都曾派遣金剛級驅逐艦在戰區外圍海域對敵方空域實施監控,並將戰術信息透過數據鏈傳給美軍作戰單位,發揮間接的協助功能。

金剛級內部走廊

金剛級內部走廊在這些任務中,海自發現金剛級是全日本海自最適合在熱帶地區長期執行任務的作戰艦艇:首先,金剛級擁有海自作戰艦艇中最佳的空調系統(主要是為了維持艦上精密複雜的電子系統的正常運作),能在任何情況下將艙內溫度控制在攝氏25度以內;反觀海自其他作戰艦艇主要是針對日本周遭海域的溫帶氣候,其水冷式空調在海水溫度超過攝氏30度之後效能不佳,艦內艙間長期高溫將導致人員士氣/健康與裝備妥善情況下降。 此外,由於艦體較大的優勢,金剛級的起居空間比海自其他通用驅逐艦寬敞舒適得多。

後期升級

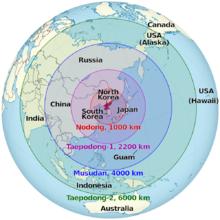

朝鮮彈道飛彈威脅

朝鮮彈道飛彈威脅 發射標準飛彈

發射標準飛彈1998年朝鮮試射的大浦洞1型中程飛彈越過日本的領空之後,備受刺激的日本便決定加入美國飛彈防禦計畫。在1999年8月,日本加入了美國SM-3艦載反彈道飛彈的研發計畫,針對SM-3 Block2進行改良,而此種改良型被稱為SM-3 Block4C。在2004年5月5日,日本首度向美國提出採購需求,正式展開金剛級的升級計畫,而後續的相關採購作業接著進行。在2005年7月,日本與宙斯盾系統的製造商──美國洛克希德·馬丁公司簽約,將金剛級的宙斯盾系統升級為具備反彈道飛彈能力與聯合接戰能力(CEC)的基線(Baseline) 7.1,並將雷達升級為SPY-1D(V)1,改良後的金剛級每艘配備9枚標準SM-3。在2006年10月底,鑒於同年7月朝鮮連續試射7枚彈道飛彈,日本遂正式決定將四艘金剛級納入反飛彈能力,於2007年12月開始執行,並以每年改良一艘的速率,至2010年底完成四艘金剛級的升級

日本的MIM-104防空飛彈

日本的MIM-104防空飛彈改良後的金剛級、愛宕級這兩種具備反彈道飛彈能力的宙斯盾艦,將與陸地上的愛國者MIM-104防空飛彈PAC-3構成日本的兩層彈道飛彈防禦網:當敵方彈道飛彈升空後,先由外海的宙斯盾艦發射標準SM-3在飛彈中途(大氣層外)進行首波攔截;如有漏網之魚穿越,後方的MIM-104防空飛彈則在飛彈下落階段展開第二波攔截。

金剛級驅逐艦試射標準-3防空飛彈

金剛級驅逐艦試射標準-3防空飛彈2007年12月8日,金剛號(DDG-173)在夏威夷外海成功試射了SM-3 Block 1A飛彈並擊中模擬目標(美軍稱此次試射為JFTM 1),這是日本海自SM- 3第一次成功的實彈攔截紀錄,也是採用SM-3第一個成功實彈攔截除美國外的國家。在2008年11月20日,金剛級鳥海號(DDG-176)實施SM-3 Block 1A試射(JFTM 2),由於姿態轉換裝置失效而失敗;在2009年11月20日,鳥海號在夏威夷海域成功實施SM-3 Block 1A試射(JFTM 3);在2010年10月29日,金剛級霧島號(DDG-174)也在夏威夷海域成功地實施了SM-3 Block 1A攔截測試(JFTM 4)。在JFTM 1之中,日本事先告知美軍以及金剛號關於SM-3的發射時間;然而隨後在JFTM 2、3、4之中,擔綱試射的金剛級艦都未被事先告知發射SM-3的時間。

本級各艦

| 舷號 | 船名 | 造船廠 | 開工 | 下水 | 服役 | 部署 |

| 173 | 金剛 | 三菱重工長崎廠 | 1990年5月8日 | 1991年8月26日 | 1993年3月25日 | 佐世保 |

| 174 | 霧島 | 1992年4月7日 | 1993年8月19日 | 1995年3月16日 | 橫須賀 | |

| 175 | 妙高 | 1993年4月8日 | 1994年10月5日 | 1996年3月14日 | 舞鶴 | |

| 176 | 鳥海 | 石川島播磨重工 | 1995年5月29日 | 1996年8月27日 | 1998年3月20日 | 佐世保 |