出家初期專修參禪,因體會到禪法不能對機,不能了生脫死,遂依佛經付囑及善友勸導轉向淨土念佛法門,一向專念,快速成就即得往生的信心。此後即轉向“自信教人信,難中轉更難,大悲弘普化,真成報佛恩”的念佛人階段。2004年起,在江西省佛教協會、南昌佑民寺等地開講淨土三經一論(《佛說無量壽經》、《佛說觀無量壽經》、《佛說阿彌陀經》、《往生論》),向有緣信眾讚嘆南無阿彌陀佛名號本願功德,解疑去惑,開顯信心。為弘揚淨土教法,曾在《佛教文化》雜誌上發表“善人尚且得以往生,何況惡人”、“悲欣交集見觀經、弘一大師臨終絕筆再解”等專文。

他作為信心念佛人,不是自己懂什麼就教別人什麼,而是以選擇本願為歸,在適當的時機弘揚真實佛教,目標是引導一切有緣發起橫超金剛信心,即得往生,究竟成佛,因此深受信眾的敬佩和愛戴。

代表作一:

善人尚且得以往生,何況惡人

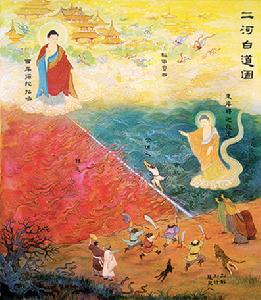

二河白道喻

二河白道喻“善人尚且得以往生,何況惡人”這句話之所以有衝擊力,是它濃縮了人們對往生和善惡的兩重懷疑,直接指向人心的深隱處;在不可言說中,強為建立言說,高高樹立起一個難以逾越的標誌,觸者皆喪。在喜樂莎其亞著的《嘆異抄導讀》中,介紹了這句話出現的一些背景,提到有出自法然上人的可能。我們看到這句話則是在唯圓記錄親鸞語錄的《嘆異抄》第三段中。既便是這種思想法然上人也有,完整系統闡述出來的也是親鸞的這段話:“善人尚且得以往生,何況惡人。然,世人常曰惡人尚且往生,何況善人;此說似合道理,其實違背本願他力意趣。蓋自力作善者,缺乏他力唯賴之信心,並非彌陀本願。然若改其自力之心,相信他力亦得往生真實報土。我等煩惱具足,任何修行,皆難脫離生死,彌陀憐而立誓,本意實為惡人成佛,是以相信他力之惡人,方為往生正因。故曰善人尚且得以往生,何況惡人。云云。”這段話以說明惡人正機為線索,串聯起善人、惡人、自力、他力、本願、信心、報土,採用對法重重破疑顯真,用精煉至極的文字顯示了淨土教的要旨和格局,如果沒有深刻的信仰體驗和應有的教理知識,是很難正確理解這些話的。

“善人尚且得以往生,何況惡人”是正說,意思是善人能往生淨土,惡人就更能。乍然聽來,這句話真是石破天驚、是非混淆、乾坤顛倒。難道阿彌陀佛專門要惡人?那還是西方極樂世界么?若從此起疑,倒也無妨,由疑生惱,正好念佛;不知念佛,惱亂及人,正是無明業現,儼然惡人。然當其時,惡人們都是自居善人的,所謂我見、我愛、我慢、我痴,恆隨而轉,法界無邊,次第重重,出此入彼,總是人我、法我。南無阿彌陀佛!正因有此,窮徹法界的無我大悲之願鋪天蓋地而來,“善人尚且得以往生,何況惡人”!在無量光如來的光明中,難道“我”不是惡人么?我的智慧、我的慈悲、我的方便、我的等等一切難道比阿彌陀佛更大、更強、更善!我們可以不住在三惡道中,可以自居三皈、五戒、十善、六度;人天、聲聞、緣覺、菩薩諸善;然此等諸善若與念佛相比,全非比較;正如《佛說阿彌陀經》所說:“非少善根福德因緣得生彼國”。往生之業,念佛為本,得往生之惡人者,由念佛而生。在《嘆異抄》另一處親鸞說:念佛以無義為義。從絕對方面說,阿彌陀佛為不可思議功德所成,所念是不可思議,能念焉可思議。不可思議既是言語道斷,心行處滅,離名絕相,佛尚不可得,善惡又向哪裡安立。然從不可思議中,非是不可以建立言說,阿彌陀佛以名號度眾生,便成相對。對佛說眾生,對善說惡;若以所念之佛為善,能念之眾生便為惡;故有“善人尚且得以往生,何況惡人”之說。若以主伴來說,阿彌陀佛為主,諸佛為伴,便成“光中極尊,佛中之王”之義。

然而將“善人尚且得以往生,何況惡人”說出來,不信解的人懷疑之心會如潮水一樣涌動。面對懷疑,親鸞直溯其源“惡人尚且往生,何況善人”順勢進行引導。他評價說:此說似合道理,其實違背本願他力意趣。對於世人所說不肯定也不否定,只說似合道理;這裡的道是什麼道,理是什麼理呢?首先世人這句話的見解是不離對待的。對待之法善惡相反相成,善人惡人因時因地因事因理隨緣安立;當人自心居善居惡亦隨緣而生,隨緣則時時遷變,總歸無常。佛法說緣起,有生起還滅兩邊,上面所說,偏重在生起一邊,故說相似理。若雲往生善人容易,自居善人者固然欣喜,然善中尚有更善,善人做到何種程度方得往生呢?且向善之路即是希賢希聖,入於聖道之門,聖道門中,具種種不可思議,上面所說不離思議,故說相似道。世人所說雖屬相似道理,卻是立足於希賢希聖之門。其實違背本願他力意趣。這句話針鋒相對、斬釘截鐵地對世人的立場予以了徹底否定,說的堅決無情,絲毫不容商量。親鸞這樣堅決是有背景的,當時他的師父法然上人已經建立了淨土宗,且公然提倡舍聖道歸淨土。雖然這一過程很曲折,必竟已成為事實。更為重要的是親鸞自身的經歷,作為一個九歲出家的修行者,他親自體驗了聖道和淨土的差別,用生命過程得出上面結論,所以儘管與世人的說法相反,還是毅然決然的直說出來。這種不管不顧的自說自話,含有舍自歸他的勸導,但不了解本願他力意趣就不會認同他。站在親鸞的立場直面這句話,毋寧說就是在念“南無阿彌陀佛”;南無是意趣,阿彌陀佛是他力,南無阿彌陀佛是本願。這樣解釋可以參照《佛說無量壽經》法藏菩薩發四十八願的第十七願:設我得佛十方世界無量諸佛不悉咨嗟稱我名者不取正覺。這條願文是“南無阿彌陀佛”的來源。善導大師解釋“南無阿彌陀佛”,南無者是回向發願之意,阿彌陀佛即是其行。回向發願正是意趣所在,阿彌陀佛所行是他力。這個他力是不可思議的本願力、是因窮果滿的佛果功德力;佛將此力全體回向給眾生,回向之相就是“南無阿彌陀佛”。十方眾生由“南無阿彌陀佛”領受佛的回向,念佛“南無阿彌陀佛”的真意是佛通過這種方式讓眾生接受救度的力量,這就是本願他力意趣。這種佛果力量中沒有一絲一毫眾生自力立足的地方,所以十七願是無量諸佛稱揚佛名,含有隻有佛才能如實做這種回向的意思。無論何種自力都不是這種佛果地的回向力,而且堅持自力就是不完全接受他力,所以說違被本願他力意趣。莫說凡夫有為善行之力,就是羅漢、菩薩等不可思議功德力,也只有舍自歸他才與本願回向相應,才是真實念佛。此中“他”是不可思議真實智慧無為法身所現,方便示相為“南無阿彌陀佛”,所以念佛是無相為相、無樣為樣。說舍自歸他也並不是要眾生自己去舍,念佛就是舍——佛已成就之舍。“南無阿彌陀佛”從因向果說,發願者是法藏菩薩,發願之時即是起行之時亦是回向之時,《無量壽經》云:“阿難!法藏比丘於其佛所,諸天、魔、梵龍神八部大眾之中,發斯弘誓,建此願已,一向專志莊嚴妙土。所修佛國,開廓廣大,超勝獨妙,建立常然,無衰無變。於不可思議兆載永劫,積植菩薩無量德行,不生欲覺、嗔覺、害覺,不起欲想、嗔想、害想,不著色聲香味觸法,忍力成就,不計眾苦。少欲知足,無染恚痴,三昧常寂,智慧無礙,無有虛偽諂曲之心,和顏愛語先意承問。勇猛精進,志願無倦。專求清白之法,以惠利群生。”從因向果,法藏終成阿彌陀佛,法藏即是南無阿彌陀佛。若從果向因,一一眾生通過“南無阿彌陀佛”的回向,得到法藏所行的全部力量,四十八願大行全體是回向行,故說阿彌陀佛即是其行。佛行非眾生行,是阿彌陀佛選擇成就十方眾生往生淨土的修行、淨土真實之行。“南無阿彌陀佛”中,眾生與佛不一不二,亦一亦二,佛中有眾生,眾生中有佛;其在佛邊,無量無量,不可言說,亦不需言說,在眾生邊說為“南無阿彌陀佛”。此中難點在於佛力回向非凡聖解行所能透過,唯信獨達,故西方淨土阿彌陀佛以名字救度眾生的方法,可稱為信解脫門。從凡夫至等覺,一一皆以信心入佛本願之海。法界眾生開顯此大信心,凡聖無別,平等平等,是為“南無阿彌陀佛”。所以本願他力意趣必與信心緊密相連,接下親鸞自然轉到說信心。

“蓋自力作善者,缺乏他力唯賴之信心,並非彌陀本願”。作為過來人,親鸞深知世人從善因善果的信心出發,策勱身心去力行世出世間的種種善法;世間凡人用有漏雜染的信心,出世間聖人用程度不同的不可思議信心,善力輾轉增上,希望藉自己行善的力量離苦得樂。在這樣的信心中,即使有不同程度的對善友良師、佛菩薩、三寶功德等力的依賴,但卻不會根本上舍離對自己所解所行的信任而去信他力,故說缺乏他力唯賴之信心。這句話較前面說的要柔和,從違被意趣到缺乏信心,顯示了行信的差別。從行的方面說,因為是佛的不可思議回向行,每個人念佛獲得行的力量即回向力都是一樣的;行是屬於佛的,所以沒有差別。但信心是眾生對佛力依賴的反應,以眾生為主,就是有所差別的。親鸞在這裡說含有自力的信心不是阿彌陀佛的本願,充分體現了他對西方淨土阿彌陀佛本願的不共認識。他用信心來分淨土宗的真假次第,不用解行。本來四十八願都是本願,但親鸞認為信心是阿彌陀佛選擇的真正核心,所以特別用彌陀本願來說明信心的重要性。他說的有沒有道理呢?對照經文進行解讀,我們覺得有其道理。通過十七願,阿彌陀佛將他的力量回向給眾生,這是佛有眾生沒有的,這個願要實現需要別的步驟,十七願因此不能獨立。所以緊接著佛就發了專門攝生的三個願,即十八、十九、二十願。願文分別是:設我得佛,十方眾生,至心信樂,欲生我國,乃至十念,若不生者,不取正覺。唯除五逆,誹謗正法。設我得佛,十方眾生,發菩提心,修諸功德,至心發願,欲生我國,臨壽終時,假令不與大眾圍繞現其人前者,不取正覺。設我得佛,十方眾生,聞我名號,繫念我國,植眾德本,至心回向,欲生我國,不果遂者,不取正覺。這三願的起首都是“十方眾生”,而十七願是“十方諸佛”,從“十方諸佛”到“十方眾生”這是主客的轉換。有人認為佛為眾生髮願當然要這樣說,但更需要體會的是佛為眾生髮這些願時,仿佛就是眾生,是站在眾生為主的立場的。眾生為主,所以願文都是從眾生有的一面來說,而不是從眾生沒有佛卻有的一面來說,這裡充分體現了佛對眾生的尊重。從眾生有的方面來發願,以第十九願最為明顯,發菩提心等行是眾生有的;但這裡同時就暗藏眾生所沒有的,如他力唯賴之信心,這也就是為什麼後面佛要建立臨終接引的儀式。當我們從這種角度去看這幾條願文的時候,需要注意的是第十八願,從文字表面解讀,至心、信樂、欲生三種心當然也應該是屬於眾生的,很難發現它與後面兩願的本質差別。但如果我們從這一願的成就文來看就會覺得它是特別的。這一願的成就文是:諸有眾生,聞其名號,信心歡喜,乃至一念至心回向,願生彼國,即得往生,住不退轉。唯除五逆,誹謗正法。這段文字將淨土的行、信、證、機一體貫通,通過的門就是信。而這個信與聞名即念佛接受他力是一體的,對他力的完全依賴讓“自”徹底消失了,但並不是斷滅沒有了,而是在不可思議的信心歡喜中自然進入到佛的回向中,佛願當下成為自己的,往生就決定了,住於永不退轉的正定聚之中。這種沒有自我的信,在十八願的因願文中說為至心、信樂、欲生三種心,但這三種心只有通過完全依賴他力才能在眾生的心中產生,所以十八願含有十七願的全體;主客調過來說,十七願真正體現在眾生身上就是十八願,所以有十七、十八本不二之說。親鸞正是從這樣的體驗,來確定他力信心是阿彌陀佛的真正本願。

然若改其自力之心,相信他力亦得往生真實報土。在說完真實行、信之後親鸞開顯淨土教最殊勝處,那就是即信即證。他判定對佛力回向,疑信或可生於化土,真信則得生報土。這句話中的“改”字暗示他力信心開顯也就是淨土證入有其次第,後來真宗說需要三願轉入,認為念佛人應該由十九願轉二十願最後再進到十八願才是真實信心。由於遇緣不同,存在頓信和漸入的不同情形,其中頓信隱沒了次第相,這和聖道證入是相似的。上面這句話中的“真實報土”是親鸞說明淨土果證的地方,需要正確理解。通常說佛的報土是因圓果滿的不可思議身土,有自受用及他受用之別;自受用土唯佛所有,圓滿寂光、常樂我淨、大般涅磐;他受用土佛與菩薩、人天共同受用亦稱為化土。這裡先要辨明的是親鸞所說的真實報土,是指自受用土還是他受用土。依《教行信證》所說這個“真實報土”是指自受用土,親鸞引用《佛說無量壽經》四十八願第十二願:“設我得佛,光明有限量,下至不照百千億那由他諸佛國者,不取正覺” ;第十三願:“設我得佛,壽命有限量,下至百千億那由他劫者,不取正覺”,兩條願來說明淨土教的真實報土。那么這句話說的就實足驚人,因為往生真實報土就是成佛,相信純他力往生既寓佛果成就之義。驚人之處在於往生即得成佛,何其快速,令人難以置信。雖然《佛說無量壽經》上有:“其有得聞,彼佛名號,歡喜踴躍,乃至一念,當知此人,為得大利,則是具足無上功德。”“佛告彌勒,於此世界,有六十七億不退菩薩,往生彼國,一一菩薩,已曾供養無數諸佛,次如彌勒”等文。以煩惱具足凡夫,未經任何修行,僅憑念佛信心便得如是勝果,真是不可思議之至!如果相信這個,法界之中還有什麼不能相信的呢!《佛說無量壽經》最後說:若聞斯經,信樂受持,難中之難,無過此難。親鸞所說確實體現了信受的難中之難,成佛之事於凡夫而言是最大的秘密,何況淨土成佛之義如此離奇,或許只有往生之後才能真正了知。但親鸞所開顯的並不是沒有根據,他在《教行信證》中以十七願為真實行、十八願為真實信、十一願、二十二願為真實證的次第。王日休淨土文云:我聞《無量壽經》:“「眾生聞是佛名,信心歡喜,乃至一念,願生彼國,即得往生,住不退轉。」「不退轉」者:梵語謂之「阿惟越致」;《法華經》謂「彌勒菩薩所得報地」也。一念往生,便同彌勒。佛語不虛,此經實往生之徑術,脫苦之神力,應皆信受。”另外太虛菩薩說到菩薩位次愈高示跡愈下,不知是否通於淨土念佛者;然菩薩示跡亦屬秘密,淨土教從這裡看去,真正是密中之密。

本願他力信心成就即信即證,不待臨終;信心未成就呢?在親鸞“然若改其自力之心”這句話中還含有往生不決定和往生不究竟兩重意思。首先“改”字是說眾生雖聞他力可乘產生信心,但並不完全依賴,往生與否不能決定;再就是即使能得到往生,因為堅持自力懷疑佛力,究竟利益暫時不能得到,尚需進到對他力的完全信任再生報土。不能往生是因為不信他力,往生不究竟則是由於自他兩力。關於自他兩力與往生的關係,淨土三經及其它經典多有說明。首先自力往生西方淨土,何種程度才可以呢?《華嚴經》普賢菩薩行願品說,菩薩依十大願修普賢行,臨命終時願力引導,一剎那間往生西方極樂世界,見阿彌陀佛、文殊等諸大菩薩,既得圓滿普賢行願。太虛菩薩解釋此段經文,說極樂世界是初歡喜地菩薩所見之淨土,菩薩位證初地依自力可得往生西方,並引釋迦牟尼佛授記龍樹菩薩往生為證。若以初地為界,初地以上的菩薩依自力是可以往生西方的。那么這裡說的改其自力之心,自力範圍有多大呢?從後面相信他力亦得往生真實報土來看,初地以上的菩薩也應該包含在其中;因為地上菩薩依自力雖可往生,必竟沒有成佛,若欲速證佛果,仍需相信他力生往真實報土。只是從善導大師以來的解釋,西方淨土主要是為凡夫,兼為聖人。因為大小聖人已出分段生死,大苦已出;而凡夫未出輪迴難免惡道,才是阿彌陀佛更要急急救度的對象。到這裡能夠明白,初地以下的凡夫小聖依自力根本不能往生西方,這類眾生要想往生必須依賴佛力,而且根本在於佛力。甚至可以這樣解釋,十方眾生從追求往生的角度而言,堅持自力不但沒有好處,還會對接受他力產生障礙,所以說疑者花不開。但固執自力者從佛選擇成就的第十九“至心發願”願以及第二十“至心回向”願來看,仿佛自力是有用的;其實這正是佛看到眾生堅固自力不信他力,所以運無盡的慈悲方便,不捨一切眾生,以願力光明調攝令其漸漸成熟,或可生於化土,再期勝進。

次第開顯了阿彌陀佛惠賜的真實利益,這時親鸞自己全體站了出來。“我等煩惱具足,任何修行,皆難脫離生死”,才是惡人的真實內涵,傾四大海水以為血淚,不足以哭之,實是透徹骨髓的至極懺悔。但這種懺悔不是哪個眾生自己能產生的,越是堅持自力就越不能產生這種站在地獄最深處的懺悔。只有面對阿彌陀佛無量無礙的光明,才能讓十方眾生見到以地獄為底的心之法界,身心內外整個世界的罪惡種子。應該說這種自覺並非創自親鸞,實來源於善導大師對深信之心的解釋。在《觀經四貼疏》第四卷中,善導大師解釋深心:言「深心」者,即是深信之心也,亦有二種:一者決定深信:自身現是罪惡生死凡夫,曠劫以來常沒常流轉,無有出離之緣。善導大師在時間上側重過去,說“曠劫以來常沒常流轉,無有出離之緣”;親鸞則側重將來,說“任何修行,皆難脫離生死”。兩種說法表面上似乎有差異,但細思其真正要表達的都是對自力出離生死沒有任何可能的高度自覺。無論善導大師還是親鸞都是通過佛光看到了種子的真實,佛的種子全體是光明的;眾生的種子全體是黑暗的。在機的深信中,善導大師說“自身現是罪惡生死凡夫”,親鸞直接說“惡人”。正是有這樣的惡機,所以親鸞接下來說,彌陀憐而立誓,本意實為惡人成佛,反過來正是因為佛見到了十方眾生輪迴的真正原因,為了幫助沉溺在生死大海最深處的可憐眾生,法藏專門建立誓願為我們成就“南無阿彌陀佛”。《教行信證》行卷中說:“無德號慈父,能生因闕;無光明悲母,所生緣乖。能所因緣雖可和合,非信心業識,無到光明土。真實信業識,斯則為內因;光明名父母,斯則為外緣。內外因緣和合,得證報土真身。”當十方眾生“南無阿彌陀佛”時,於不覺中轉入佛道。“是以相信他力之惡人,方為往生正因。”是說本願他力信心開顯,入於正定聚,往生決定。“故曰善人尚且得以往生,何況惡人。云云。”結論是他力信心以惡人為正機。

最後對於親鸞的臨終往生說一點話。傳說女兒見到親鸞臨終的狀態不好,懷疑父親沒有往生淨土,有墮落惡道的可能。我寧願這個說法是真實的,這才像一出有始有終的精彩大戲。一個不為父母念一句佛的兒子,一個與兒子斷絕了父子關係的父親,在此生的最後時刻,為與自己相伴多年,仍然懷疑不斷的女兒,放射出一個念佛惡人的最後光明。那些對佛願救度懷疑不斷的女人,會因為臨終的聖眾降臨、天樂鳴空、彩雲繚繞就真的不再懷疑了么?韋提希有釋迦牟尼佛的加被,見阿彌陀佛而得信忍。末世之人怎樣才能去除疑心呢?任何對往生的懷疑都是對阿彌陀佛願力的懷疑,沒有任何相可以去除,唯有南無阿彌陀佛!女兒心中對父親的懷疑是對阿彌陀佛的懷疑!但女兒對父親的懷疑是源於對父親的信,父親所信的是佛,女兒所信的卻是父親。父親應該怎樣對待女兒的信任呢?父親是沒有辦法的,依然只能是南無阿彌陀佛!父親臨終的苦難讓女兒懷疑父親,這有什麼不好呢!父親本來就不應該是最後的信,親鸞不是上帝之子,不是來代女兒與眾生贖罪的。他是一個被阿彌陀佛光明所攝取的惡人,在這個世界上惡因惡果不是自然的法則么!淨土才是充滿瑞相的地方,已經要前往淨土了,何必非要貪戀這個本來就是濁惡充滿的世界的一點瑞相呢?

附:

臨終遺書

親鸞

我歲已窮 雖言還歸 安養淨土 如同和歌 浦曲高浪 不斷涌回 有一人歡喜應思是二人有二人歡喜應思是三人其一人者親鸞也我雖歿而法無盡 但有群生即有法

賞 析

外道問佛:死後是有是沒有,佛默然。《華嚴經》普賢行願品云:又復是人臨命終時,最後剎那,一切諸根悉皆散壞;一切親屬悉皆舍離;一切威勢悉皆退失;輔相大臣、宮城內外、象馬車乘、珍寶伏藏,如是一切無復相隨。走過九十二年人生歲月的親鸞,那些無復相隨的東西,在他臨終的情懷中全部隱沒了,顯現在他心中的情感是:夕陽下,我要回家了,回到那我就是家的地方,真正休息的國度。我九十二歲的生命像和歌般沖向高潮,湧起於水面的波浪就要回落了。一波動處萬波隨來,裊裊的餘韻平靜而幽遠,無量無邊。無量無邊中,一支歌遠遠地傳來,它興起於窮古,終唱於劫末。南無阿彌陀佛!南無阿彌陀佛!它的領唱者藏身於深深地法界之中!聽到了嗎?聽到了,這么美的鏇律我一直在尋找。我付出了全部的生命!這生命竟然變成了歌—歡喜之歌!自在的唱吧!都自在的唱吧!你們發現了么?在這最華麗、最莊嚴、最美妙的無比樂聲中,我化成了一個音符—南無阿彌陀佛,它在你心靈的最深處輕輕撥動你的心弦,使你的心自然的流溢出歡喜。親鸞不在了,這歡喜卻永遠不會有盡頭,就像黑暗中的光明一樣,有黑暗之處就有光明。

注釋:

1、親鸞(1173~1262)日本佛教淨土真宗初祖。曾名范宴、綽空、善信、愚禿親鸞等。諡號見真大師。京都人。早年入青蓮院依慈圓修學,後遊學比睿山、奈良。29歲于吉水投源空門下,受念佛易行的淨土法門。與師俱被流放越後(今新潟) ,遇赦後四處教化,歸依者甚眾。於常陸(今茨城)稻田草庵著《教行信證文類》。60歲,於近江(今滋賀)木部建錦織寺,又於京都諸寺弘教。與慧信尼結婚,子善鸞等,門下有真佛、性信、唯圓等。

2、和歌:《日本的漢詩吟唱文學—和歌》:和歌這種日本詩是對漢詩而言的。日本最初的詩是使用漢字寫成的,有的用漢字的意,有的用漢字的音。在此基礎上產生了具有日本特點的詩。因為日本叫大和民族,加之寫了詩要吟唱,所以便稱其為和歌。

3、浦:瀕也,水邊。指池、塘、江河等水面。