歷史沿革

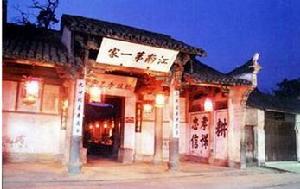

鄭宅村江南第一家

鄭宅村江南第一家在清末屬感德鄉二十三都三圖和四圖。民國時屬玄鹿鄉。1950年屬鄭宅鄉,1958年屬浦東人民公社鄭宅管理區,1961年屬鄭宅人民公社,1985年屬鄭宅鎮。1956年農業合作化時,村民分別辦起麟溪、豐產、東明3個高級農業生產合作社。1958年相應改為生產隊。1961年改為生產大隊,其中原麟溪生產隊析為上鄭、五房、冷水、東莊4個大隊,豐產析為棗園、豐產2個大隊。1983年政社分設,大隊改稱村,原東明析為東明、後溪兩村。1992年,有2182戶,6735人,分86個村民小組。

基本簡介

鄭宅村老宅

鄭宅村老宅鄭氏義居後,鄭文融首訂《治家規範》58則,後鄭欽增訂92則,至鄭濤等再加損益,共168則,刊為《旌義編》,以資遵守。一家之中,從家長到婦孺,以擅長分工:有管理家政、種植、錢糧、商務、教育、外務、防衛、醫療的;有熟讀經史,擅長文學,工於書畫、音樂的;亦有在家耕讀或外出為官的。許多前來鄭宅考察的學者都說:似鄭義門這樣長期同居的大家族,不僅在江南是首屈一指,即在全國亦屬罕見。

經濟發展

鄭宅村村中一景

鄭宅村村中一景80年代以來,村鎮辦企業和個體企業蓬勃興起,村區產業結構和經濟面貌發生深刻變化。1992年,有鎮辦企業6家,村辦企業4家(內鎖廠2家),個體企業50家(內鎖廠10家),現已基本上形成了以制鎖等小五金為主體的工業格局。家庭兼營工業如五金、縫紉等更是普遍。是年,全村工農業總產值2382萬元,其中工業總產值占78%,農業總產值占22%。農業總產值中,農業占36%,牧業占13%,漁業占4%,副業(含農民兼營商品性工業產值無證部分)占47%。工業總產值中,村及村以下企業占72%。而在1983年農村經濟總收入中,農牧副漁業占76%,工副業僅占24%。村民人均純收入1165元,是1982年的3.2倍。1983~1992年新建住房1690間,相當於1982年住房總數的29%。在村區做工的外地人員有570餘人,以江西、安徽的居多。有些老年人說:60年代初是鄭宅人到江西逃荒謀生,現在倒過來了。以往是大家都泡在每人平均不足半畝的耕地上吃大鍋飯;如今有31%的勞動力從事非農業勞動,其中外出經商、辦廠的約占10%。

明洪武二十六年至永樂元年(1393~1403)間,鄭英在主持家政時列肆成市,是鄭宅有集市之始。後以村中白麟溪兩岸為主街道,幾經拓展。至1992年,集市總面積達4638平方米,包括糧食、仔豬、柴炭、木竹及農副產品等市場。每逢農曆一、四、七為市日,每市約有4000餘人上市交易。舊時每年農曆二月十九日為觀音大士廟會,1949年後改成物資交流會。每逢會期,各地趕來交易者人車熙攘,摩肩接踵。1992年物資交流會,有臨時攤位2312個,前後3天,共10餘萬人上市交易,商品成交額達512萬元。

1941年農曆四月二十一日下午,日本侵略軍在鄭宅燒毀房屋600餘間。次年四月二十一日上午正值集市,日本侵略軍飛機向街道投下炸彈1枚,炸死7人,炸傷多人。村內原有11家商店和幾個臨時肉攤,至40年代末僅餘5家商店。1949年後日漸發展。1992年,有百貨、五金、建材、副食、雜貨、小百貨、醫藥及飲食服務等商店共94家,固定攤位86個。村落總面積0.39平方公里,比1985年擴展30%。7年間,房屋建築總面積增加51%,達到210755平方米。其中機關、企業、商業用房增加6%,學校用房增加18%。住宅建築總面積達17.9萬平方米,內農民住宅17.2萬平方米,分別增加63%和70%。

人文古蹟

東明書院

東明書院鄭宅文物之豐富在浦江縣首屈一指。附近名勝古蹟頗多。境內現有縣重點文物保護單位6處:鄭氏義門祠堂(江南第一家)。在村區白麟溪北。始建於元至元三年(1337),時為5間。至正時及明初相繼擴建就緒。到清康熙年間又擴建,總共64間2弄,稱千柱落地,占地3000多平方米。嘉慶三年(1798)再次修建時將全部木柱改為石柱。現存元明清時期碑刻、匾額多方,古柏9棵,傳為宋濂手植。祠內無蛛網,蚊蠅亦很少見。

東明書院。前身為元初鄭德璋在東明山之南緣創立的東明精舍,著名文人吳萊、宋濂、方孝孺等執教於此。明末毀於火。清乾隆二十八年移建於村東,離東明山里許,改稱東明書院。乾隆五十一年、嘉慶十一年、道光四年和二十二年4次修葺。現存部分廂房、圍牆和乾隆二十七年立東明書院石匾一方。

孝感泉。在冷水塘沿。傳南宋時鄭綺為母病求泉孝感所致,後壘石為井,旁有明蜀獻王書孝感泉石碑一方,上建歇山方亭。

一門尚義九世同居碑。在村區白麟溪右。為元至正十二年(1352)二月立。元翰林學士承旨月祿帖木耳書,有碑亭。

崇義橋。村區白麟溪上舊有十橋九閘,此為其中之一。建於清乾隆五年(1740),道光十一年重修。東側壓樑上刻有乾隆庚申九月爾孝若木連造,石欄上刻有乾隆二十七年建造、道光辛卯重修欄石等字樣。橋長8.2米、寬2.8米,單孔,條石並列架砌。旁有元中書右丞相脫脫手書《白麟溪》碑。

玄鹿八景題刻。在村北2.5公里玄鹿山(亦作元麓山)山澗兩旁。元至正年間,宋濂偕友人修於玄鹿山,並作《桃花澗修詩序》,後將八景題名(桃花澗、鳳簫台、釣雪磯、翠霞屏、飲鶴川、五折泉、飛雨洞、珠岩),分別以篆、隸、楷、行、草諸體刻于山崖。現題刻尚可辨認。

玄鹿八景

玄鹿八景去村東北1公里許,還有縣重點文物保護單位宋濂居地青蘿山房故址。其南有宋濂衣冠冢和夫人賈氏墓,並附有其子宋墓與孫宋慎墓。北有小龍門。元末,宋濂為躲避征其出仕入山讀書,在此著《龍門子凝道記》。自鄭宅西去12公里,可達省級風景名勝區--仙華山,其峰林奇險曠秀,獨樹浙中,嘗被宋濂贊為天地間秀絕之區,遊人絡繹不絕,留連忘返。

80年代以來,有不少國內外專家、學者前來鄭宅參觀考察。其中日本越系文化比較民俗學調查研究團團長鈴木滿男、副團長直江廣治等,於1991年曾來此考察研究20餘天。