適度人口

正文

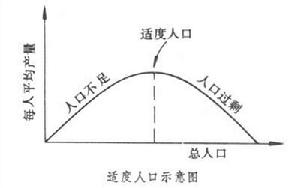

指對一國或地區發展最適宜的人口數量,是人口理論的一個概念。適度人口論出現於19世紀晚期,20世紀初期形成。瑞典經濟學家J.G.K.維克塞爾首先使用“適度人口”這一術語,“適度人口論”則是英國經濟學家E.坎南創立。作為一種人口經濟理論,它在20~30年代風行一時。第二次世界大戰後,法國人口學家A.索維所著《人口通論》一書,進一步闡述了適度人口蹦思想,成為戰後適度人口論的代表。以坎南為代表的早期適度人口論者認為,人口過多或過少都不利於國家或地區的發展,二者之間必有一個最合適的人口數量。在任何一段時間裡,假定資源、資金、技術等條件不變,一國的適度人口是使人均產量或人均收益最大的人口數,與這個人口數相對應的人均產量或收益最大的點稱為“最大收益點”。人口增長在未達到“最大收益點”之前是人口不足,超過“最大收益點”之後則是人口過剩(見圖)。

適度人口

適度人口事實上全世界沒有一個國家確立過適度人口,“適度人口”只是一種概念。由於適度人口難以精確量度,適度人口論者又往往拋開社會經濟制度考察人口與經濟發展的關係,一直受到許多經濟學家和人口學家的批評。不過,這一概念對說明人口和經濟發展的關係仍有一定的作用。

中國從20世紀70年代末以來也使用適度人口(或理想人口)這一術語,但與適度人口論的概念不完全一致。主要是面對中國人口過多,而且還在增長的現實,考慮食物資源、水資源以及其他資源的擁有量和良性生態循環,聯繫技術進步,探討遠期(例如 100年後)全國究竟能養育多少人口,藉以制定長期人口目標,最佳化人口規劃。

配圖

適度人口

適度人口