簡介

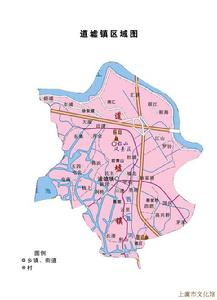

道墟鎮區域圖

道墟鎮區域圖鎮政府駐鎮中路。2007年,全鎮實現工業產值145億元,增長23.2%,其中規模以上企業產值133億元,增長39.2%,完成利稅18.8億元,增長17.5%,完成全社會固定資產投資10.68億元;實現農業總產值3.3億元,農民人均純收入達11576元。全年完成契約利用外資1802.8萬美元,實到外資1181.95萬美元,引進內資1.36億元,分別完成市下達任務的225.3%、262.7%、138 %。道墟鎮早就被評為紹興市文明鎮,全鎮現有省級文明村3個,紹興市級文明村1個,上虞市級文明村17個。

道墟的工農業經濟發展迅速。目前,全鎮工業經濟發展已形成了以化工染料、助劑為龍頭,以五金儀器、紡織和建材等行業並舉的產業結構格局。2008年,全年完成契約利用外資1833.8萬美元,實到外資767.8萬美元,引進內資1.56億元。近幾年,道墟工業積極實施培育品牌區域經濟為核心的科技創新工作,08年新創建3隻紹興市名牌產品。現代農業快速發展,形成了蔬菜、花卉、水產、特種養殖等四大農業生產基地,生豬養殖、休閒農莊等農業產業化項目發展態勢良好;道墟青魚乾、傑誠生態中華鱉被列入省無公害農產品基地。

道墟的鎮村建設煥發新貌。堅持規劃先導,將集鎮框架從5平方公里拉大到8平方公里。目前,13個村成為上虞市級創建村,新屯南村、五四村、稱海村被評為省級新農村建設示範村,創建紹興市級生態村2個。新屯南村獲得省首屆“魅力新農村”的榮譽稱號,曾被時任浙江省委書記習近平同志喻為“東方威尼斯”。

道墟的社會事業全面和諧。社會保障覆蓋面不斷擴大,老年生活補貼享受人員達3266人,征地失土農民參保累計4134人。教育強鎮地位進一步鞏固,基本完成幼教體制改革,2007年道墟中學通過省標準化學校驗收。投資1800萬元的杜浦國小易地新建工程全面啟動。鄉鎮文化站體制有效理順,群體性文娛活動廣泛開展。食品衛生專項整治活動有序進行,農民健康體檢活動定期組織,投資500萬元的衛生院綜合樓已投入使用,農村公共衛生服務體系更加完善。安全生產、節能減排、環境整治力度不斷加大,社會保持和諧穩定。先後被評為省教育強鎮、省綜治工作先進集體、省先進基層黨組織、紹興市魅力鄉鎮、紹興市“五好”黨委。

行政區劃

位於上虞市西北部,西鄰紹興,北瀕曹娥江入海口,面積:46平方千米 人口:5.08萬人 代碼:330682100 郵政編碼:312368

現轄2個居委會、24個行政村:道墟居委會、肖金居委會、積山村、中聯村、廟橋村、新民主村、新里港村、江協村、聯浦村、新屯南村、國慶村、茅家村、長漊村、雲里村、瀝泗村、杜浦村、稱海村、聯江村、匯聯村、肖金村、東桑村、大湖村、五四村、韓浜村、錢上村、沽渚村。鎮政府駐鎮中路。

風土人情

“維吾墟地,越東虞西。仰觀天文,牛斗之陽。脈屬會稽,春秋始揚。越王復國建齋台,煉戈稱炭於稱陽。墟土湖沙之積,河湖禹馬疏暢。遠山軒眉,近水襟肘。南風翼苗,翠浪林稠。村閭有楫,陸車水舟。魚米滿倉,景麗色秀。為越東之樂郊,實虞西之糧洲……”。

道墟,在越東虞西,稱山之南,稷山以北,古時叫“東鄉”。當年,族祖章慎一,字德卿,元末“與朱元璋各起布衣,提劍三尺,同打天下”。元朝滅亡後,功成隱退,回家農耕。朱元璋建立明朝後,誠請他在朝輔政,曾三次禮聘,章慎一就是堅辭不出。後朱元璋親自率臣南下到東鄉造訪,但見書聲琅琅,水車軲轆,村人耕讀立業,禮儀傳家,所見之人知書達禮,文明禮貌,不禁心中讚嘆不已,“真乃有道之墟也!”便欣喜地欽賜東鄉為“有道之墟”。此後,東鄉便易名為“道墟”,在街上還豎起了一座巍峨的“繡衣鄉”行碑,以彰鄉風。

道墟山美水美、能人輩出、歷史淵邃、文化深厚、鄉風淳樸、禮義有道,歷來為世人所矚目和昂慕,唐方乾在《稱心寺中島》一詩中曾贊曰:“中州惟此地,上界別無天。”道墟也曾有十才子共吟“墟中十景”,留下了“墟中十八詠”的美妙詩篇。

道墟有山,一座叫稱山,一座叫稷山。稱山,也叫青山,相傳因越王句踐曾在此稱炭鑄劍,而得名稱山;稷山,又名齋台山,也因越王句踐曾在稷山上築齋戒壇而得名,所以稷山又名齋台山。

說到道墟,不能不說稱山,她是鎮上少有的一座山,但也是一座名山,一座5.1萬道墟人心目中的聖山。稱山,傳說中又叫“金牛山”,說她是從海里跑上來後,看到此地風光秀美土地肥沃物產豐富,就在這裡安身永居。稱山是越王句踐臥薪嘗膽、十年生聚、十年教訓、雪仇恥恨、稱炭鑄劍的地方,鑄就的劍戟為越國重振雄風,立下了汗馬功勞;“稱山十八岙,岙岙出大佬”,此山風水絕佳,唐方乾曾有詩曰:“中州惟此地,上界別無天。師為終老意,日日復年年。”其留戀之情溢於言表;山上有“望海亭”,登高遠眺,壯闊山河,萬千氣象,一覽無餘,令人胸襟寬曠精神升華;山中有令人神往的“金抽屜和銀抽屜”,金銀財寶藏於岩屜中,任有福之人隨時享用;山腳邊還有一口“跑馬井”,俗稱寺井、雙眼井,傳說:當年宋皇被金兵追殺至此,幾乎累得精疲力竭,饑渴難耐,面對此情此景,宋皇無可奈何地哀嘆道!“馬呀!馬呀!前有山擋,後有追兵,我不餓死,也將渴死,看來命中注定,朕要葬身此地了!”那馬聽了,立地揚起前蹄奮力撲騰,隨著一聲巨吼,馬蹄所蹬之處,汩汩地流出了一股清泉,宋皇即刻下馬,掬水飽飲,頓覺神清氣爽,飢餓全消,騎上馬絕塵而去,逃脫了金兵的追趕。後人見此地有如此好水,遂掘土挖井,並取名曰跑馬井。此水清涼甘甜,四季長流,久旱不乾,六月里勝似冰棍,吃喝飲用口感極佳,產婦坐月子不燒也能喝,不會壞肚子,在沒有自來水的年代裡,頗受遠近四鄉八鄰老百姓的青睞和愛寵,家家戶戶凡炒菜做飯燒茶飲用必取此井之水。稱山,在某種意義上講,她是道墟的代名字,道墟就是稱山,稱山就是道墟。稱山是一座神山,一座道墟人心目中的聖山。

道墟有水,水是江南古鎮蜿蜒曲折的小橋流水,阡陌交錯,縱橫迂迴,舟楫逕行,沿岸綠樹成行,花香陣陣,鳥語啁啾,彩蝶翩舞,河水輕拍堤岸,潺潺流水,嘩嘩作響,催人入夢,惹人暇想。

道墟有橋,洞橋、板橋、石拱橋,單眼、雙眼、三眼橋,人入墟中,放眼見橋。其中被載入中國古橋史冊,建於明崇禎年間(1628年)的“祥麟橋”,五折邊拱,造型美觀,堅固考究,堪稱古橋一絕,石縫中掛滿的野藤雜草,似乎在告訴人們其悠久的歷史和深厚的文化。

道墟有街,十字河口,丁字布局,面河而建,綿延連續。古時街上各類店鋪、土洋百貨、南北果品、山珍海味、應有盡有,逢墟趕集,鄉人蜂擁,船來人往,甚是熱鬧。

道墟佛學方盛。古有三寺六廟七十二庵,其中小有名氣的要數“稱心寺”,又名稱心資德寺,稱心山寺,位於稱山腳下,建於公元637年,曾經規模宏大輝煌非常,此寺直到清代依然頗具規模,與雲門寺、法華寺相埒,在江南一帶小有名氣,是遠近百姓進香朝佛、嬉客遊覽的好去處。現在江蘇的金山寺中也還尚完好地保存著介紹道墟名勝稷山、稱山的圖譜和唐駱賓王、李白等來道墟稱山遊覽後所寫的珍貴詩稿。解放後拆廟, 現在的“稱心寺”,是鄉人集資擇地新建的。

道墟文化淵厚。鎮中的古代建築比比皆是——老街廊屋、洞橋古拱、台門石雕、古樹名木等等,古式古樣,讓人尋思,惹人浮想。道墟尤多老台門,大大小小的台門多達100多家,這些台門大部分都是師爺台門,磚雕的照牆,黑漆的大門,軒昂的門樓,高築的圍牆,深深的院落,雕花的畫梁,石箍門邊的青磚石雕上長滿了藤蔓和暗苔,斑駁的院牆上記錄著歷史的滄桑,一座台門是一首詩,一座台門是一部書,每座台門都有一個動人心弦的故事,每座台門都是一部內涵豐富的歷史書。說到道墟的歷史文化,其中最濃厚的一部分就是台門文化,也就是師爺文化。古時的道墟從這些斑駁森嚴的台門中不知走出了多少個聞名天下的紹興師爺,這在某種意義上說,道墟的台門文化就是紹興師爺文化的一種表征。這些風格特殊散發著明清氣息的宅院,不僅僅是建築學家尋訪歷史的材料,更多地也是道墟古鎮歷史的文化象徵。道墟還享有“繡衣鄉”之稱——高大魏峨、莊嚴挺拔的行牌,可惜在文化大革命時被拆去造橋了。

道墟的人文古韻積澱深厚。道墟是魯迅先生筆下“閏土”的故鄉,享有“有道之墟”的美譽。道墟還是浙東唐詩之路上的一顆璀璨明珠。90年代,許多國內外專家學者根據史料實地考察認定,浙東唐詩之路自錢塘江始,上溯到紹興鏡湖,沿浙東運河、曹娥江,然後南折入剡溪,經沃州天姥山抵天台山石樑飛瀑,全長190餘公里,這是一條浙東的唐詩之路。其中途中的道墟“稱山”就是這條唐詩之路上的一顆璀璨明珠,曾引多少文人墨客競相遊覽光顧,為之傾倒,為之陶醉,留下了許多膾炙人口的讚美詩句。唐方乾在“游稱心寺”一詩中,有“雪折停猿樹,花藏浴鶴泉”的描寫,駱賓王在赴任天台時,特枉道尋訪稱山,作了《稱心寺》一詩,以描述當時的遊覽過程和美妙心境:“征帆恣遠尋,逶迤過稱心。凝滯蘅苣岸,沿洄楂油林。穿漵不厭曲,艥潭帷愛深。為樂凡幾許,聽取舟中琴。”,唐孫逖和崔司馬在結夥遊覽了稱心山寺後,也為景所感,詩心陡發,作了《和崔司馬登稱心山寺》的絕妙佳句:“步陟招提宮,北極山海觀。千岩遞縈繞,萬壑殊悠漫。喬木轉夕陽,文軒劃清渙。泄雲多表里,驚潮每昏旦。”詩意胸襟寬廣,場面慰為壯觀,更表有“覺花迎步履,香草籍行車。倚閣觀無際,尋山坐太虛。岩空迷禹跡,海靜望秦余。”的美妙景色和幽雅莊重的詩境描寫,唐方乾在《稱心寺中島》一詩中,對稱山更是讚嘆不已,“水木深不及,似將星漢連。中洲唯此地,上界別無天。師為終老意,日日復年年。”詩意心境壯寬,惹人留戀嚮往。

道墟多名人。傑出的名人有,中國方誌學奠基人、世界方誌鼻祖——章學誠,中國古建築學大師、上海同濟大學教授——陳從周,我國著名的散文學家(李大釗、魯迅的摯友)——川島(章廷謙),世界著名的猴戲表演藝術家、美猴王——章宗義(六齡童)兒子章金星(小六齡童)章金萊(六小齡童),猴王世家的戲劇表演藝術家章宗信(七齡童)等等一大批鄉賢名人。至於從道墟走出去的歷朝進士、名人之多,更是不計其數,“文到侍郎武到督”,“三斗三升芝麻綠豆官”,道墟還是“無紹不成衙”“紹興師爺”的發源地

姓氏道墟多章姓。“道墟章、蟶浦王”,章姓是道墟最大的姓氏,出門在外,有人問起,你是哪裡人?我是道墟人,問人就會即刻想起你必定姓章。道墟章氏源遠流長,在當地頗有名氣,古時做官“文到侍郎武到督”、“三斗三升芝麻綠豆官”做遍全國各地。聽說道墟章氏的祖先是從福建蒲城比隅里徙遷越州山陰蘭亭街(今紹興蘭亭鎮),在光宗、寧宗年間(1190~1200年),由蘭亭街遷會稽黃家堰而至道墟稱山,始祖是章彥武,及公十五世,韅公61世。南宋紹熙五年(1194年)授迪功郎。如今道墟鎮上仍住著好幾萬章姓人家,清康熙年間遷移到東關駐住的章氏,還出過獻寶狀元——章如安,現章家在外做官的人仍很多。

阮姓可謂道墟第二大姓。道墟阮姓為阮儲(字朝啟)後人,朝啟公在宋太祖時官任巡撫,一直做到八十歲,被封為宋靖公。他的第七代孫阮道夫(字惟凝),在宋開禧元年(公元1205),被任命為越州判官,隻身來紹興工作十年,卸任後,被老百姓愛戴和挽留,就從河南洛陽遷來家眷,定居在紹興市內藕牙池邊,成為越州阮氏始祖。時至南宋滅亡,阮道夫的孫子阮直(字叔繩),為避元兵之擾,自城中遷徙曹娥江之濱的道墟稱山腳下隱居,建“望江亭”,造“阮氏宗祠”,紮下了越州阮氏宗族的世根。相傳阮直後來南下去安南國(今越南),仗義執言,深得民心,其人品與武藝超群,被當地人推薦做了一個地區的安南王。也有民間說法,道墟沽渚一帶盛產南瓜,有不少人販運南瓜經曹娥江駕舟出海南下,到安南後定居,都有可能。聞訊在1928年時,就有越南人來沽渚尋祖問根過。

工業經濟

改革開放以來,道墟的工業經濟得到高速發展,形成了以化工,、染料、助劑、建村為龍頭,五金、紗篩、輕工機械、電子電器、體育器材等行業並舉的產業特色。道墟鎮是浙東著名的工業強鎮,目前全鎮共有企業630家,總淨資產達到了113.8億以上,其中產值超70億元企業1家,40億元企業1家,500萬以上企業58家,有一家上市公司,一家已完成了上市前的輔導期。。特別是作為道墟支柱產業的化工,已占全鎮經濟總量的70%以上,成為全國最大的助劑顏料、化工中間體、分散染料生產基地。

2015年5月27日,上虞區政府、工商銀行浙江省分行和上虞本土5家上市公司共同出資,成立總規模為50億的上虞產業併購引導基金 。