進奏院報

我國早期報紙的形態

我國古代報紙的發展

邸報

進奏院狀報

進奏院狀報到了唐朝,我們知道,這是我國封建社會時期空前繁榮強大的一個朝代。它採取了一種與前朝不同的行政制度——藩鎮制度。我們在中學歷史中已經學到,藩鎮割據的形勢是我國歷史上一個重要的現象。隨著藩鎮勢力的日益發展,各藩鎮的辦事代表“節度使”紛紛在京都設立自己的辦事機構,叫做“邸”,後來又改叫做“上都知進奏院”,簡稱“進奏院”。這裡的負責人也就叫做“邸吏”或者是“進奏官”。他們的工作是為所代表的地方長官呈遞章奏,下達文書,辦理需要和政府中樞各部門請示匯報、聯繫交涉的各項事宜,也為地方了解、匯集和通報各項政治訊息。其中,我們注意到,由邸吏或者是進奏官們,為地方長官了解、匯集和通報各項政治訊息而傳抄的報告,已經不同於以往的詔書性質的檔案,詔書是有強制性的行政公文,而這些報告,卻顯然不具備這樣的功能,僅僅是提供了信息,因此它是一種專門用來傳遞新聞的渠道。而“邸”或“進奏院”這樣的機構,也就成為藩鎮首領們設在首都的、了解朝廷和全國情況的信息中心。只是這些報告在當時沒有固定的稱呼,有稱“進奏院狀報”的,也有稱“狀報”或“報狀”的,還有稱“留邸狀報”的等等。因此,可以這么說,如果唐代確實存在“進奏院狀報”的話,那么它將是我國最早的報紙。

現在,我們需要證明的就是,唐代確實有“進奏院狀報”。有兩種途徑:一是需要在古籍中找到關於這種形態的報紙存在的確切記載,或者是找到“進奏院狀報”的實物來證明。恰巧,這兩方面的證據我們都已經找到了。

(1)先說史料的記載。

在唐人的著作和有關唐代的史籍中,已出現“新聞”、“編輯”等名詞,至於“報”、“狀”、“條報”、“雜報”等詞語,更是頻繁使用。在有些著作中還對此作了具體的描述。其中最有代表性的是一個叫孫樵的人在自己的著作《經緯集》中的一篇文章《讀“開元雜報”》。

孫樵,是唐宋八大家之首韓愈的弟子,生活在公元八百多年的唐朝中後期,曾作過中上級的政府官員。

孫樵的《讀“開元雜報”》作於公元851年,這一年,他在科舉考試中中了進士,從自己的家鄉——襄漢(也就是今天的湖北)一帶,來到皇都長安,在長安親眼看到了“進奏院狀報”之後,回想起自己在家鄉曾經見到的出自開元年間(713-741)的報紙,所作的一篇文章。(見附錄)

在這篇文章中,孫樵生動地描繪了開元雜報的有關情況,使我們研究我國最早的報紙產生情況的寶貴資料。

在文章中,關於《開元雜報》的外觀提了兩點:一,“數十幅書”,也就是幾十張未加裝訂的單頁書面材料。二,“系日條事,不立首末”,也就是按日記事,沒頭沒尾,各頁之間互不銜接。

關於它的內容,文章中舉了幾個例子:“某日皇帝親耕籍田,行九推禮”、“某日百僚行大射禮於安福樓南”、等等,孫樵後來拿《開元錄》核對了一下,“條條可復”,也就是說都可以得到印證。(《開元錄》是關於唐朝開元年間的編年史,現在已經看不到了。但我們從其他的史書中仍然可以驗證,《開元雜報》的內容確實是發生在開元年間的政治事件。)

孫樵還把他在襄漢間看到的《開元雜報》與後來在長安看到的“條報朝廷事者”相類比,可見它們是同一類型的東西。它的存在,為唐代中期以後逐步發展起來的“進奏院狀報”提供了一個證明。

我們把它和現在的報紙相比較一下,可以發現,孫樵所看到的“數十幅書”,在當時並沒有正式名稱,“開元雜報”只是孫樵隨意給它加的一個稱呼。它沒有固定的刊期和報頭,是否印刷,現在也還沒有定論,但是它肯定是經過複製的多份“條報於外者”的,而且,內容紀錄的是最近發生的新聞,由此,我們可以認為它就是我國的早期報紙。這也就證明了我國在唐代就出現了官方發布、抄錄、傳播新聞的做法,時間可以追溯到孫樵《讀“開元雜報”》一文中引述的史實的上限,也就是開元十二年,公元724年。

《開元雜報》的原件我們現在已經看不到了,後人根據孫樵的記載作了一份複製品。(見附錄)

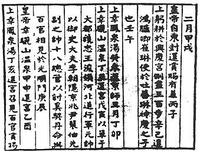

(2)現存的唐代報紙——“敦煌進奏院狀”

我們說,孫樵的《讀“開元雜報”》雖然從史實上為我國唐代報紙的出現提供了有力的證據,但是,“開元雜報”卻並不存在了,這不得不使人遺憾。但在上個世紀80年代,我們先後發現了兩份唐朝進奏院狀報的原件,再次為我國古代報紙的產生提供了實物證據。這兩份報紙分別保存於英國倫敦大不列顛圖書館和法國巴黎國立圖書館,

這兩份進奏院狀,都是唐僖宗時期,有駐地在沙州的歸義軍節度使張淮深派駐朝廷的進奏官發回沙州的,因為沙州在今敦煌地區,這兩份進奏院狀又都曾長期封存於敦煌莫高窟,屬於敦煌文物,所以被稱為“敦煌進奏院狀”。(見方漢奇通史54頁圖)

從兩者的內容看,並不是朝廷公文所載的,而是進奏院官員收集、歸納的,具有新聞報導的性質,因此,它和開元雜報一樣,也屬於一種由官文書向正式官報轉化過程中的原始狀態的報紙。

二、我國早期報紙的形態

從以上這些材料中,我們可以總結出一些我國早期報紙的特徵:

內容:進奏院下發的這些報狀主要涉及以下幾個方面的內容;皇帝的活動、皇帝的詔旨、官吏的任免、臣僚的奏章等等朝廷的政事活動。

發行:這些報狀是不定期地由首都向地方傳發的,它的主要讀者是各地的藩鎮長官。

版式:這些報狀無報頭、無固定名稱,有的稱為“進奏院狀”,有的稱為“邸吏狀”,有的稱為“報狀”或“狀報”等等。不分欄,只是按照時間順序依次紀錄。

新聞來源:它所提供的信息,有不少是進奏官們自行採集的,有的則是他們所獲得的朝廷動態訊息中篩選出來的。

所有這些特徵,我們用先前給出的“報紙”的定義來衡量一下,就可以看出,我國早期的報紙並不符合報紙所具有的全部特徵,只能說,它是一種原始狀態的報紙,但正是這種原始狀態的報紙,在後來的發展中,逐步成為了我國封建社會新聞傳播渠道的主導。

下面,我們就來看看我國古代報紙的發展情況。

三、我國古代報紙的發展

我國古代報紙的發展大致經歷了三個主要的發展階段:宋朝時的發達、明朝時的獨立、清朝時的完備。下面我們就依次來看一下它的發展軌跡。

1、發達的宋朝報紙

我國早期的報紙,到了宋代有了進一步的發展。開始出現了在封建政府中樞部門統一管理下發行的官報:邸報。負責發行邸報的機構是進奏院。

(1)邸報

邸報,只是從宋朝開始的,對封建官報的最經常最習慣使用的一種稱呼。宋朝的報紙和唐朝一樣,也沒有固定的名稱,邸報是其中一種。

宋朝建立之初,對唐朝的進奏院進行了整頓,我們知道,唐朝的進奏院是由各地方藩鎮首領建立的,他們各自為政,各進奏院的官員們只負責摘錄各自的長官所需要的信息。這種狀況到宋代有了質變。宋朝在這些分散的進奏院之上建立了一個都進奏院,對各進奏院的活動實行統一管理,其中負責信息採集和傳報工作的進奏官或邸吏,由封建中央政府統一領導。

這樣一來,原來由各個地方諸州的進奏院自行開展的對稿件的採集、編輯、整理、審定等新聞信息傳遞的工作,就逐步由中樞部門接管,只是在發報環節上,仍由各地的進奏院和進奏官們負責。因此,和唐代的進奏院狀比起來,宋代的邸報具有更多的報紙的特徵和封建官報的色彩。

首先,它已經不像唐代進奏院那樣,只是一種由派駐首都的進奏官向自己的上級藩鎮長官報告新聞的新聞信,而是一種在封建中樞部門統一管理下,按照一定製度,一式多份地發往諸路州郡,向地方傳報朝廷信息的中央一級官報。

第二,它的讀者已經不像唐代進奏院那樣,只限於少數藩鎮長官,而是逐漸擴展到中央和地方的各級官員和士大夫知識分子。

第三,它已經完全從官文書中分離出來,成為一種官方的新聞傳播工具,信息量逐漸加大,新聞的時效性也有所加強。

第四,它是定期連續發行的。發行的周期,各時期不太一樣,從每日、每五日到每月,都有過。

不過,雖然邸報比起進奏院狀報來顯示出更多的進步性,但是邸報和進奏院狀報在本質上都是同一種事物,他們的性質是完全一樣的,即都是封建官報。這一點大家要引起注意。

宋朝邸報的內容,主要包括以下幾個方面:

皇帝的詔旨、皇帝的起居、官吏的任免、臣僚的章奏、戰報、刑罰等。

為了鞏固皇權、維護封建統治的秩序,宋代開始注意到對邸報的傳發工作進行管理。其中,嚴令規定了不許刊登的一些不利於統治的內容,比如說災異、軍情、朝廷機事(也就是皇帝認為容易引起反對和非議的一些事情)、還有未經批轉公布的臣僚章疏,這些內容一般都是不允許報導的。為此,宋代還實行了“定本”制度,“定本”,指的是經官方審定的邸報樣本,進奏官們必須根據這一樣本進行發報,不得超出這個範圍。

(2)小報

另外,宋朝之所以被稱為我國古代報紙的發達時期,原因不僅僅在於邸報有了質的發展,還在於,在宋朝出現了另一種形式的古代報紙——小報。說到小報,我們一定會想起“小道訊息”這個詞,它和我們正常的信息來源相對,是一種非官方的說法。有時候,小道訊息比正規的訊息來得早,有時候,小道訊息傳播了正規渠道不傳播、但是對於我們來說又是迫切想知道的新聞。

“小報”記載的也是非官方發布的訊息,它是我國新聞史上最先出現的民間報紙。由於這種報紙為讀者提供了不少官報所不載的和官方禁止發表的檔案和新聞,滿足了他們對朝廷人事變動和政事活動訊息的需求,成為邸報的重要補充。而且,可以說,小報是比邸報更為先進的報紙。為什麼這么說呢?我們仍從報紙本身的特徵來看。

首先,小報的內容較為豐富,可讀性較高。大家翻回去看一下我們前面提到過的邸報,它的內容很局限,無非是皇帝的活動、皇帝的詔旨、官吏的任免、臣僚的奏章這些正常的朝廷政事。而小報比起邸報來,內容則廣泛的多,有進奏官提供的邸報沒有報導的事情,也有從朝廷泄露出來的和報探大街上竊聽到的,等等,內容多,來源廣,人們讀小報的積極性大大超過讀邸報。

其次,小報傳播迅速、時效性較強。由於小報不用審查,因此小報往往比邸報傳播的早,而且快。

另外,小報的讀者面也更廣,不僅是官員、士

《邸報》是我國在世界上發行最早,時間最久的報紙。它創辦於2000多年前的西漢初期(約公元前二世紀左右)。當時西漢實行郡縣制,在全國分成若干個郡,郡下再分若干個縣。各郡在京城長安都設有駐京辦事處,這個住處叫作“邸”,派有常駐代表,他們的任務就是要在皇帝和各郡首長之間做聯絡工作,定期把皇帝的諭旨、詔書、臣僚奏議等官方文書以及宮廷大事等有關政治情報,寫在竹簡上或絹帛上,然後由信使騎著快馬,通過秦朝建立起來的驛道,傳送到各郡長官。這就是《邸報》產生的背景。自漢、唐、宋、元、明直到清代,《邸報》的名稱雖屢有改變,但發行卻一直沒有中斷過,其性質和內容也沒有多大變動。

隨著造紙的發明和發展,東漢年間,我國用植物纖維造了紙,《邸報》已用紙來抄寫,從而使《邸報》得到進一步發展,更便於發行和傳遞。到了唐代,由於驛道的改善,《邸報》的傳送就更快了。唐玄宗時(公元713年到755年)《邸報》又稱《開元雜報》,採用雕版印刷。記載著某日京僚行大射禮於安福樓南。某日皇帝親耕籍田,行九推禮。某日皇帝自東封還,賞賜有差等等,已成全國新聞刊物了。到了宋朝《邸報》的發行時間趨向固定,明代設立專門出《邸報》的通政司,專門管理《邸報》的出版發行。

到了明末崇禎年間,《邸報》從手抄或木刻印刷改為活字印刷,規模也就更大了。

清朝時代《邸報》發行量更多了,後來改名為《京報》,成為廣大官吏、學者、甚至平民都能閱讀的報紙了。

《邸報》或《京報》一直出版到1917年清朝皇帝退位,才停止了刊行。

《邸報》是世界上最早的報紙,從上面情況可以得到證實。西方有不少有認為最早的報紙是羅馬帝國凱撒大帝在公元前59年所創建的《每日紀聞》,這是一種傳遞緊急軍情的官報,但是這種報紙的壽命不長,不久就停辦了。就辦報年代而言,我國的《邸報》出現在西漢初年公元前二世紀左右,比羅馬帝國的《每日紀聞》大約要早一個世紀。