一類高光度周期性脈動變星,也就是其亮度隨時間呈周期性變化。 因典型星仙王座δ(中文名造父一)而得名,造父一光變周期為5.37天。

1912年,美國天文學家勒維特(Leavitt)在研究大麥哲倫星雲和小麥哲倫星雲時,在小麥哲倫星雲中發現25顆變星,其亮度越大,光變周期越大,極有規律,稱為周光關係。由於小麥哲倫星雲距離我們很遠,而小麥哲倫星雲本身和距離相比很小,於是可以認為小麥哲倫星雲中的變星距離我們一樣遠。這樣,天文學家就找到了比較造父變星遠近的方法:如果兩顆造父變星的光變周期相同則認為它們的光度就相同。這樣只要用其他方法測量了較近造父變星的距離,就可以知道周光關係的參數,進而就可以測量遙遠天體的距離。

但是造父變星本身太暗淡,能夠用來測量的河外星系很少。其他的測量遙遠天體的方法還有利用天琴座RR變星以及新星等方法。

造父變星在可見光波段,光變幅度0.1~2等。光變周期大多在1~50天範圍內,也有長達一二百天的。

造父變星實際上包括兩種性質不同的類型:星族Ⅰ造父變星(或稱經典造父變星)和星族Ⅱ造父變星(或稱室女W型變星),它們有各自的周光關係和零點,對相同的周期,前者的光度比後者小1.4等左右。

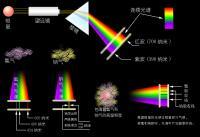

造父變星光譜由極大時的F型變到極小時的G~K型(見恆星光譜分類),譜線有周期性位移,視向速度曲線的形狀大致是光變曲線的鏡像反映。這意味著亮度極大出現在星體膨脹通過平衡半徑的時刻(膨脹速度最大)而不是按通常想像那樣發生在星體收縮到最小,因而有效溫度最高的時刻,位相差0.1~0.2個周期。這種極大亮度落後於最小半徑的位相滯後矛盾,被解釋為星面下薄薄的電離氫區在脈動過程中跟輻射進行的相互作用而引起的現象。