辮子軍來歷

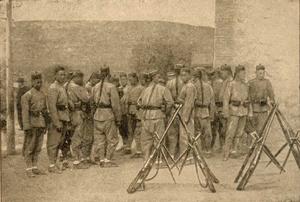

民國時期,張勛被袁世凱任用,所部改稱武衛前軍,駐兗州,為了表示對清政府的忠心,在其他部隊都已剪去長發的情況下,該部依舊禁止剪髮,被稱為"辮子軍"。1917年6月7日,時任長江巡閱使、安徽督軍的張勛奉總統黎元洪之命,以調解黎與國務總理段祺瑞之間因對德參戰問題發生的"府院之爭"為名,打著維護京城治安旗號,率辮子軍10個營4000餘人,由江蘇徐州開赴北京。14日,張勛率辮子軍抵京後,邀集保皇派康有為等策劃清帝復辟。30日晚,張等潛入清宮,召開"御前會議",並派出辮子軍占領車站、郵局等要地,發動政變,擁清廢帝溥儀復辟。7月1日,溥儀下詔即位,宣布恢復宣統年號,任張為內閣議政大臣兼直隸總督等職。這就是歷史上的"張勛復辟"。1917年7月12日晨,討逆軍分三路進攻北京,中午,張勛逃入荷蘭使館,辮子軍全部投降,張勛的短命復辟宣告結束。溥儀的皇位還沒坐熱,僅過十二天就被趕下了台。

張勛復辟失敗之後,北京政府曾抓住這一時機,對張勛的“辮子軍”大加裁遣。對於進京的“辮子軍”士兵,國務總理兼陸軍總長段祺瑞下令“每名給洋十八元,押送原籍遣散”,全部裁減。在討伐北京“辮子軍”的同時,段祺瑞對駐守徐州的張勛所部也採取了措施,任命倪嗣沖、張敬堯為討逆軍南路總司令、副司令,負責對付駐守徐州的“辮子軍”,“著將該軍隊改歸倪嗣沖節制”。當張勛失敗的訊息傳到徐州之後,“辮兵聞耗,立時叛變,肆行焚掠,全境幾無完膚。”特別是駐紮在南關的楊得春第54營、張繼善第55營,因部屬多為新兵,其中不乏收編的土匪,聞警即變,瘋狂搶掠,地方因此大受其害。負責指揮辮子兵的鎮守使張文生、白寶山也無力約束,只得“請嚴加處分,以示懲儆”。北京政府藉此機會,同山東、安徽都軍協商,決定對“辮子軍”加以分割、裁遣。具體辦法為:駐歸德之6個營,歸張敬堯第7師節制;駐滁州、鳳陽等地的7個營,歸倪嗣沖節制;駐海州的白寶山部18個營,歸江蘇督軍節制;駐徐州的張文生部18個營,以及駐利國站以北的數營,歸山東督軍節制;其餘新募20個營,“即日令其解散”。民國以來兇殘一時的“辮子軍”,從此被掃進了歷史的垃圾堆。