車站分布

車站是鐵路運輸的基本生產單位,鐵路運輸的各種客貨運作業如:旅客乘降、貨物的託運、裝卸、交付、保管等都必須通過車站才能實現;鐵路運輸的各種技術作業如:列車接發、會讓、越行,以及車列的解體、編組、機車和乘務組的更換等都是在車站上辦理的。為完成這些作業,車站上除正線外,還配有其他站線、設備和建築物,其投資是很大的。

車站所占地面叫站坪,因車站上有作業和設備,故站坪的平面、縱斷面、橫斷面均有不同要求。

車站按技術作業和設備的不同分為中間站、會讓站、越行站、區段站和編組站。分布車站時,通常先確定區段站的位置,再根據需要的通過能力,在定線的同時,邊定線邊分布中間站、會讓站等中小車站。

區段站

區段站是劃分牽引區段的地點,除辦理列車運轉及客貨運業務外,尚有機車摘掛、整備、檢修等作業。

區段站分為基本段和折返段。基本段配屬一定數量的機車,擔任其相鄰交路的運轉作業,並設有機車檢修和整備設備,擔負本段機車的檢修、整備作業,隸屬本面的機車乘務組在本站居住並輪換出乘。折返段不配屬機車,機車僅在此進行整備作業,機車乘務組在此休息或駐班。

區段站的位置對線路方向、工程和運營指標、機車運用效率有很大影響,一般結合機車交路的布置,擬定幾個分布方案,通過技術經濟比選確定。

影響區段站分布的因素較多,主要應考慮鐵路網的布局、相鄰鐵路區段站的位置、機車交路形式,一般設定在接軌點、換重站、補機折返點、較大城鎮、工礦企業所在地。由於區段站作業量大,占地廣、人員多,宜選在地形、地質等自然條件較好,水、電資源方便的地點設站。

中間站

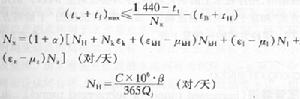

中間站(包括會讓站、越行站)為保證完成運輸任務,達到需要的通過能力,分布中間站時,單線鐵路的站間往返走行時分應滿足圖片中式子的要求:

站間往返走行時分

站間往返走行時分一條鐵路各站間走行時分不盡相同,最大的站間走行時分將控制著該條鐵路的區間通過能力,設計鐵路時若保持各站間走行時分的均等,可減少沿線中小車站的數目。

區段站及補機摘掛、機務換乘、列檢、涼閘等技術作業站,為避免因技術作業而影響到區間通過能力,與其相鄰的站間走行時分,應少於站間最大往返走行時分的允許值,其減少的數值,視技術作業類型而定。

站間往返走行時分的允許值,受需要完成的運輸量和機型、限制坡度、到發線有效長度、信集閉設備等主要技術標準的影響。需要完成的運輸量愈多,站間往返走行時分的允許值越小,站間距離越近;若採用大功率機車,平緩的限制坡度,較長的到發線有效長,則可提高列車牽引噸數,需要的通過能力降低,站間往返走行時分的最大允許值可增加,站間距離可加長;反之,若減少站間往返走行時分,則鐵路的通過能力增加,可採用較小功率的機車,或採用較陡的限制坡度,較短的到發線有效長度來完成運輸任務。

若運輸量和其他主要技術標準相同,車站分布愈密,則車站數目增加,在緊坡地段,由於設定站坪使線路進一步展長,運營中列車起停車次數增多,與其有關的工程運營費用就愈大,但通過能力也愈大,單線使用期愈長,可推遲第二線的巨額投資;反之,如果車站分布愈稀,以上情況向相反方向變化,故而存在著該種條件下經濟合理的站間往返走行時分。

由上可知,車站分布對工程、運營和其他主要技術標準影響很大的,對沿線地方經濟和其他交通運輸也是有影響的,鐵路建成後改移車站是困難的,所以車站分布是鐵路主要技術標準之一,選擇時應與其他主要技術標準綜合優選確定。

鐵路線路設計規範

中國早期修建的鐵路,車站位置主要是考慮地區經濟的需要和地形條件,沒有統一的分布標準。20世紀50年代的《線規》(即《鐵路線路設計規範》,下同),引用前蘇聯的標準,Ⅰ、Ⅱ級鐵路按貨物列車區間往返走行時分不超過36min來分布,列車在站間各坡道上的運行時分按假想列車計算得出,目的是使幹線鐵路具有比較一致的通過能力,其結果造成了一些鐵路車站遠離城鎮、或設在地形、地質不利於設站的地點。總結50年代的經驗,並經過中國廣大科學工作者的研究,認為應該按合理的經濟站間距離來分布車站,在60年代的《線規》中,按不同的牽引種類和限制坡度,分別給出了區間往返走行時分的最大值,且要求兼顧到居民區和工礦區的位置。這兩種分布方法,使得全國同類型幹線有比較一致的通過能力,有利於組織運輸,但中國幅員遼闊,各地區人口密度、資源及工礦企業分布、地形、地質等自然條件有很大差異,規定一個或幾個時分標準來分布車站是不適當的,在70年代及以後的《線規》,遂改為按遠期需要的輸送能力,並照顧到地方經濟的需要以及自然條件來分布車站。90年代,專家們針對車站分布的經濟時分,用選進的計算工具和方法進行了論證,得到的結論是新建單線鐵路的經濟時分和經濟距離因線路的條件不同而異,不存在普遍意義的經濟時分,但存在經濟有利的分布時分範圍,一般按照滿足國家要求的年輸送能力和客車對數來分布車站,其站間走行時分均在經濟有利的範圍之內。故現行《線規》規定,分布車站時,除必需滿足國家要求的年輸送能力和客車對數外,應考慮地區的規劃,其他運輸工具的發展,並結合沿線地形、地質等自然條件,儘可能均衡地分布車站。

雙線鐵路,一般採用自動閉塞,車站分布與該線平行運行圖的通過能力雖無直接關係,但因客貨列車速度不同,車站分布的愈遠,貨物列車等待越行時分越長,旅客列車扣除係數增加,通過貨物列車數減少;客車對數越多,客貨車速度差越大,客車扣除係數越大。為保證雙線鐵路必要的通過能力、輸送能力,現行《線規》規定了新建雙線鐵路單方向走行時分的最大允許值,其數值隨牽引種類、客車對數、客車設計速度而變化,見下表。

新建雙線鐵路站間貨物列車單方向運行時分表

| 路段旅客列車設計行車速度(km/h) | 140 | ≤120 | ||||

| 旅客列車對數(對/天) | ≤30 | >30 | ≤20 | 21~40 | >40 | |

| 站間貨物列車單方向運行時分(min) | 電力 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 |

| 站間貨物列車單方向運行時分(min) | 內燃 | 40 | 35 | 45 | 40 | —— |

在高速鐵路線上,為使中速旅客列車待避高速旅客列車的越行時分不致過長,一般站間距離以不超過30~60km為宜。