趙佗故城

趙佗故城

趙佗故城趙佗故城,又名佗城,位於嶺南最早設定的古縣——龍川縣境內,是廣東省首批公布的十一個歷史文化名城之一,至今已有約2200年的歷史。原稱龍川城,後稱循州城,1941年,為紀念趙佗,龍川城改名為佗城。趙佗故城有豐富的人文景觀遺址,如越王廟、越王井、正相塔、城隍廟、趙佗故宅、趙佗弩營處等。因秦時五十萬軍民入百越期間曾在龍川據點,成為中原先民的早期聚居地之一,因而佗城姓氏愈百,擁有比韶關南雄珠璣巷更早、更悠久的移民史。

趙佗故城簡介

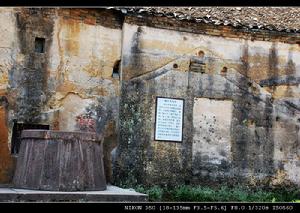

趙佗故城古城址

趙佗故城古城址趙佗故城——佗城,古城內築有趙佗故宅、趙佗台、趙佗弩營處,至今仍留下眾多古蹟和古建築,秦時古城基、越王井、趙佗故居、唐代的正相塔;宋代的循州治所;明清時代的城隍廟、越王廟、孔廟、東河、仙塔橋、新塔、考棚等舊址及古建築。

秦時,趙佗一家封於恆山郡真定縣(治所在今石家莊市郊區東古城村)。公元前219年,秦始皇派大將屠雎率五十萬大軍開始統一嶺南的行動。第四年派任囂、趙佗率領船隊攻打百越。於公元前214年完成了平略嶺南的大業,命任囂和趙佗留守百越之地。

趙佗故城出土文物 趙佗故城出土文物 趙佗故城舊建築 趙佗故城舊建築 |

趙佗故城歷史

據《史記.主父偃傳》記載,在秦軍第一次南平百越時,趙佗屠睢同為秦軍主要將領。公元前218年,秦軍第一次進軍嶺南。秦主將屠睢的軍隊,在西線的西甌地區慘敗,屠睢被殺,“伏屍流血數十萬”。東線的趙佗一路大軍,實行剿撫結合政策,得到越人支持,在閩越一帶建立穩固基礎。秦始皇三十三年(公元前214年),派任囂為主將,趙佗輔佐之,南平百越,置南海、桂林、象郡,任命任囂為南海郡尉,趙佗為龍川令。因趙佗是東線一路軍,進軍路線很可能是從西江進入龍江,即東江上游(今龍川東北部),順江而下,直至龍川老隆建立軍事營寨,在今之龍川佗城築土城設治所。龍川旅台學者近年編修的《龍川縣誌》載黃勛著《南越王趙佗龍川老隆行轅考》一文云:“趙佗率軍最初抵達老隆設營寨頂、指揮設防部署,得川安謐後隨之開邑龍川(龍城),建築城池,以龍川令侯霸業自主。”今老隆寨頂的古堡殘垣仍隱約可見,相傳是南越王營寨處。老隆寨堡的南面約10公里處就是龍川佗城。佗城,三面環山,山峰秀麗,東臨東江,江水如龍。趙佗選擇此地築土城為縣治,是有道理的。更為重要的是,佗城處於東江、韓江分水界附近,西南可順東江而下控制龍川南部,東南可順韓而下控制龍川東部,戰略意義十分突出。 唐宰相李吉甫所修《元和郡縣誌》(卷三十四)河源縣條目中記:“龍川故城在縣東北水路一百七十五里,秦龍川縣也。秦南海尉任囂疾,召龍川令趙佗,授之以政,即此處也。”按今之龍川佗城的地理位置,適為河源東北水路一百七十五里,這與元和志所說正好相吻合。宋樂史撰的《太平寰宇記》(卷一百五十五)龍川條目中記云:“舊雷鄉縣廣南劉偽號乾亨六年改為龍川縣,仍移就縣,古趙佗城,西接嶅山,南臨水。在西北五里,龍川江舊名溪,自虔州安遠流至縣界。”龍川江(即東江)源頭從江西省安遠縣流入廣東的第一個縣即龍川縣。今之龍川佗城西北正接嶅山,南臨龍川江。這與《太平寰記》所說的地理位置正好相一致。王象之撰《輿地紀勝》引《循陽志翁韶序》云:“宋紹興十五年,知州韓京遷於城東,即尉佗之故宅,有台有井。”又說:“龍川故城在循州治三十步。”當年循州治所即在今佗城鎮府的右側一帶。唐《元和郡縣誌》(卷三十四第八九頁)河源縣條目記云:“龍穴山今名龍川山,在(河源)縣東北三百四十里。”這是迄今的見最早記載龍川“龍穴山”的古籍。再查考明嘉靖《惠州府志.輿圖.惠州府境總圖》中所畫的“龍穴山”的方位,正是龍川縣的廣信都、十一都毗鄰的地方。這也是迄今所見最早畫有“龍穴山”的輿圖。據龍川縣文化名城調查組的同志親自到實地考察,證實了今之龍川廣信、十一都毗鄰處(今龍川東北部,即麻布崗、岩鎮等地)就“龍”取名山水8處,其中有一處“即穴流泉”十分形象地如顏師古等所說的景觀相似。經查考,“即穴流泉”處同元和志所記和惠州輿圖所畫的方位相吻合。查考明嘉靖《惠川府志.輿圖.龍川境圖》記云:“(佗城)西至柳城村河源界20里,西南到允下村河源界20里。”同書的《惠州府志.輿圖.河源縣境之圖》記云:“(河源)東北到龍川允下村界一百五十里。”據此可證,趙佗故城愉好在今之龍川佗城境內。

趙佗故城遺蹟

越王井

越王井1、越王井

龍川縣佗城光孝寺內(今佗城中山街何屋側面),是秦縣令趙佗的汲井,後趙佗為南越王,故曰:“越王井”。建城之初,為了解決吃水問題,趙佗組織人力掘井。這口井直徑1.32米,深11多。後來趙佗當了南越王,這口井就被稱作“越王井”。兩千多年過去了,這口井依然保存完好,從井口向下望,可以看見明亮的水面。

2、南越王營寨

趙佗伐百越時,直至龍川老隆建立軍事營寨,在今之龍川佗城築土城設治所。龍川旅台學者近年編修的《龍川縣誌》載黃勛著《南越王趙佗龍川老隆行轅考》一文云:“趙佗率軍最初抵達老隆設營寨頂、指揮設防部署,得川安謐後隨之開邑龍川(龍城),建築城池,以龍川令侯霸業自主。”今老隆寨頂的古堡殘垣仍隱約可見,相傳是南越王營寨處。

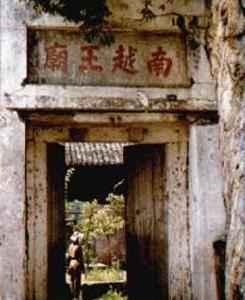

南越王廟

南越王廟3、南越王廟

越王廟又名光孝寺、平寇祠,是後人為奉祀秦縣令越佗所建,位於佗城鎮中山街,占地面積352平方米。因原廟碑早毀,該廟始建時間無從查考,據舊志記載:“趙佗遺址有台有井,佗令龍川時宅此,後任南海尉,特祀於此,宋改名為光孝寺”,“廟初在縣署右,本平寇祠”。清康熙六十一年重修,前棟祀越王,後棟祀十賢。乾隆四十五年改建三楹,中塑越王像,兩側設店鋪,正門上方鑲以“南越王廟”的石刻橫匾。清代重修的越王廟主體建築猶存,廟門上端由清代龍川知縣胡一鴻題寫的“南越王廟”陰文楷書石額鐫仍然完好,整廟為二進院落,四合院式布局。前後殿之間有長方形磚鋪天井,四邊豎有花崗岩石井欄。後殿右牆上鑲有一塊胡一鴻題寫的重修越王廟碑記,闡述南越王趙佗的德政及後人為紀念他而多次建造、重修廟宇的過程。

4、百姓街、百家祠

秦始皇為平定嶺南,從中原調集50萬將士征伐、戍守百越,而且“發諸嘗逋亡人、贅婿、賈人”至嶺南,成為嶺南最早的中原移民。這些早期移民到底去了哪裡?在今天的龍川就能找到下落。龍川作為從中原進入嶺南的一個重要據點及趙佗的發跡之地,成為這批中原移民的集中居住地。今天龍川縣有142個姓氏,而僅有4萬人口的佗城鎮竟有138個姓。某些村落、街區幾乎家家不同姓,這一現象在國內十分罕見。而且,佗城至今保留著48個古老祠堂。有學者認為,這正是秦代中原人大舉南遷並在嶺南定居的歷史見證,意味著舉世公認的唐代南雄珠璣巷移民史還可以提前近千年。

5、越王山

位於紫金縣古竹鎮東江河畔,方圓兩平方公里,屬丹霞地貌,傳說是趙佗赴番禺時,在東江邊面壁立志稱王而成,後人遂將其命名為越王山。

趙佗故城今貌

|

|

| 佗城今貌 |

如今的佗城鎮位於龍川縣最南端,是廣東省首批歷史文化名城之一,歷來是龍川縣政治、經濟、文化活動重鎮。全鎮總面積218平方公里,下轄17個行政村和1個街道居委會,總人口43218人。近幾年,佗城鎮委積極實施“工業立鎮、旅遊旺鎮、農業穩鎮、科教興鎮”發展戰略,“三個文明”建設協調發展。2006年全鎮實現國民生產總值2.6億元,工業總產值8124萬元,農業總產值1.2億元,農村人均純收入5376元。

擁有2000多年悠久歷史的佗城蘊含著極其龐大的趙佗文化群,但由於日久失修,佗城九成古蹟都十分破舊亟待重修。近年,龍川縣政府斥巨資保護故城,希望通過重點修護學宮、越王井、南越王廟等重點古蹟,興建趙佗文化廣場等措施,讓千年佗城再現當年風采。

趙佗故城美食

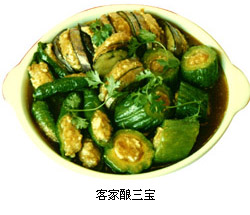

客家釀三寶

客家釀三寶歷史文化名城——龍川佗城不僅擁有20000多年豐富的歷史文化底蘊,其獨特的“釀”文化也遠近馳名,是佗城飲食文化的一個重要特色。據佗城鎮志記載,佗城一帶盛產黃豆,製作豆腐有悠久的歷史,兼之水產豐富,因之有以釀(佗城方言讀“讓”)為特色的美食就達20多種,其中包括諸如釀豆腐丸、釀豆腐、釀豬腳、釀豬紅、釀豬肚、釀苦瓜、釀南瓜、釀鯪魚、釀腐皮卷、釀田螺、釀茄子、釀辣椒、釀香菇、釀蛋卷……可謂是“無所不釀”。這“釀”文化成為佗城飲食文化奇特的一面,贏得了“食在佗城”的美譽。其實,“釀”文化的獨特,不僅在於其極具客家特色,也在於其所釀之餡,並非山珍海味,皆出自於佗城本地養殖的水魚和農家豬肉,再配以香料配味,加工製成的美味佳肴!

佗城豆腐丸

佗城豆腐丸佗城“釀”食文化中,豆腐丸成了招牌菜,也是佗城眾多菜中的特色菜。關於豆腐丸在佗城能開花結果,就有一傳說。相傳趙佗到龍川以後,北方節日都是以包餃子為美食,但南方氣候條件無法種植小麥來生產麵粉包餃子,為了照顧北方大兵濃厚的思鄉情緒,軍中有人想出“包豆腐”作為節日美食,因而就有了北方包餃子、客家包豆腐的慶祝年節的習俗。釀豆腐丸也正是由此演變而來的!

製作加工豆腐丸很簡單。豆腐丸的外皮用老滷水的豆腐炸成片狀,在炸時得講究技巧和火候,不能炸得太乾,否則豆腐皮的口感不好,韌巴巴的難以吞嚼。豆腐丸要其味清甜、香味四溢,重點要看內餡了。內餡講究要以魚和蘿蔔為主,豬肉少許,再配上胡椒、香菇等佐料為輔;腐皮切開後包上飽滿的肉餡(以求質感),捲成圓筒狀,再將卷刀的豆腐丸蒸熟,一個清甜、爽口的豆腐丸便製作成功。剛出爐的豆腐丸是最有質感和口感的,外皮爽口、內餡結實、味道香甜。

釀鯪魚

釀鯪魚佗城山塘水庫多,是龍川縣主要的水產品基地,所以,佗城人吃魚也有其獨特之處。佗城人烹飪魚的方式很多:煎、炸、燜、煮、炒、蒸、釀……一般的廚師都可以用魚製作出二十幾種色、香、味俱佳的菜餚。較有特色的品種有:炸魚丸、炒魚片、火燜魚酸、蒸魚頭、蒸魚糕、煮魚丸、煎鯪魚、魚肉卷等,這其中,尤其以“釀鯪魚”最為人們所鍾愛。一碟“釀鯪魚”上來,看上去是幾條完整的鯪魚,其實裡面全是魚肉餡,外表只是裹著一張完好的鯪魚皮而已。魚皮裹魚餡,可謂別出心裁。

參考資料

http://baike.baidu.com/view/430915.htm

http://baike.baidu.com/view/1582654.htm

鼎言商旅網http://gd.d0086.com/slm/heyuan/tlm/longchuan/mstd/wh808.shtml

《廣東新語》