概述

秦初,匈奴已占有陰山南北地區。秦始皇三十三年(前214年)遣蒙恬統率三十萬大軍前去攻擊,奪取河南地(今內蒙古河套一帶),置九原郡(治所在今包頭市西),設四十四縣,沿邊遍設亭障碉堡等防禦工事。又將秦、趙、燕長城重加修築並連線起來。至秦二世元年(前209),匈奴頭曼單于乘中原動盪之機,又把河南地奪了回去。

所謂百越

其實是指分布在華東、華南地區的揚越、甌越、閩越、南越、雒越(西甌)等越人部落。

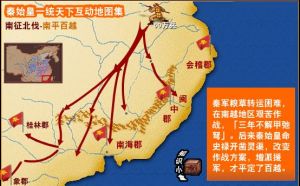

南平百越

南平百越百越又稱為百越族,是居於現今中國南方和古代越人有關之各個不同族群的總稱。文獻上也稱之為百粵、諸越。古文中常泛指南方地區。 《過秦論》 “南取百越之地”, 《采草藥》 “諸越則桃李冬實”。在先秦古籍中,對於東南地區的土著民族,常統稱之為“越”。如呂思勉先生所指出,“自江以南則曰越”。在此廣大區域內,實際上存在眾多的部、族,各有種姓,故不同地區的土著又各有異名,或稱“吳越”(蘇南浙北一帶)、或稱“閩越”(福建一帶)、或稱“揚越”(江西湖南一帶)、或稱“南越”(廣東一帶)、或稱“西甌”(廣西一帶)、或稱“駱越”(越南北部和廣西南部一帶),等等。因此,“越”又稱被稱為“百越”。百者,泛言其多。

越即粵,古代粵、越通用。越與粵,古音讀如Wut、Wat、Wet。是古代江南土著呼“人”語音,越是“人”的意思。百越的百是多數、約數,而不是確數。百越是對南方諸族的泛稱。夏朝稱“于越”;商朝稱“蠻越”或“南越”;周秦時期的“越”除專指“越國”外,亦同樣是對南方諸族的泛稱。周朝稱“揚越”、“荊越”;戰國稱“百越”。《漢書·地理志》注引臣瓚曰:"自交趾至會稽七八千里,百越雜處,各有種姓”。戰國以前, 《周禮:職方氏》中最早出現“七閩”名稱。閩即古代東南地區越族的名稱。許慎《說文解字》說:“閩,東南越,蛇種”。《漢書 · 嚴朱吾丘主父徐嚴終王賈傳》記載淮南王安諫伐閩越書說:“越非有城郭邑里也,處溪谷之間,篁竹之中”,“以地圖察其山川要塞,相去不過寸數,而間獨數百千里,阻險林叢弗能盡著。”“夾以深林叢竹,水道上下擊石,林中多蝮蛇猛獸。”從這些記載來看,古代百越民族多聚邑結寨散居于山川要塞、深林叢竹之中,溪谷之間,而且數目眾多。 《周禮,冬官考工記》又出現“吳、粵”名稱。 《逸周書·王會解》又有“東越”、“歐人”、“于越”、“姑妹”、“且甌”、“共人”、“海陽”、“蒼梧”、“越區”、“桂國”、“損子”、“產里”、“九菌”等名稱。宋朝人羅泌的《路史》又具體解釋了百越的族稱有:“越常、駱越,甌越、甌皚,且甌、西甌,供人,目深、摧夫、禽人、蒼吾、越區、桂國、損子、產里、海癸、九菌、 稽余、北帶、仆句、區吳,是渭百越。(參考黃現璠撰《試論百越和百濮的異同》 、 《壯族通史》)

現在居住在中國南方屬於壯侗語系和苗瑤語系的各個民族,不論是在語言上,或者是在文化習俗上,都與古代的百越族有一定程度的淵源關係。此外,也有某些學者認為,在現今中南半島的一些民族,比如說泰國的泰族、寮國的佬族、緬甸的撣族、越南的京族和芒族、甚至屬於南島民族的台灣原住民,也都和百越族有相當程度的密切關聯。

百越起源

根據有關文獻的記載,早在商、 周時期,就有被稱之為“越”的古民族(古代中國人泛稱東南方蠻族為“越”,北方蠻族為“胡”),生活在現今中國的東南及南部地區(王東 2003,3)。根據目前考古學的證據,距今7000年的浙江“河姆渡文化”遺址,很可能就是古越族所創造出來的文化。河姆渡遺址發現了稻穀、稻草和稻殼的堆積,是當時世界發現最早的稻作文化,後來在黃河流域的裴李崗遺址、賈湖遺址和長江中游流域的彭頭山遺址等地發現了更早的稻作文化。此外,現在的考古學家也普遍認為,廣泛分布於中國南方各地的以幾何印紋陶為主要特徵的文化遺存,可能也是由古越族所創造出來的。最近數十年來的考古發掘表明:這種以幾何印紋陶為主要特徵的文化遺存,在時間上從4000多年前的新石器時代晚期開始,一直延續到商周秦漢時期,在空間上則遍布於中國東南地區及嶺南一帶(王東 2003,3)。

百越歷史

和“古越族”相關的最早文字記錄涉及“于越”,于越是春秋時期之越國的前身,最晚在商

南平百越

南平百越春秋晚期至戰國前期,越族曾在今江浙一帶建立強大的越國,共傳8代,歷160多年,與當時中原國家會盟,雄視江淮地區,號稱“霸主”(請參見“勾踐”條目;陳國強 2000)。有學者根據《史記》 “越王勾踐世家”的描述,認為越族是夏禹的後代。不過,研究百越族的中國學者宋蜀華認為:“勾踐的祖父夫鐔以上至夏少康庶子無餘,世系不清楚;夏少康經商至周敬王共60餘代,兩者世系相差近1000年,把越王勾踐說成是夏少康的後裔,實難信服”(引自龔佩華 nd)。此外,宋蜀華也認為夏文化和越文化截然不同,因為:“夏人活動地區從未發現過‘印紋陶文化’,而‘印紋陶’流行地區也從未發現過‘二里頭文化’”(引自龔佩華 nd)。

公元333年,楚威王興兵伐越,大敗越國,盡取吳越之地。自此,越人流散到南方一帶,分化成眾多的支系。故而,從這個時候開始,文獻中便出現了“百越”這一個新的稱謂。戰國後期,除了有百越這個名稱以外�還有“揚越”的名稱�即揚州地區的越族。揚州包括今淮南、長江下游和嶺南的東部地區,有時又包括整個嶺南地區。所以揚越實際也是戰國以來至秦漢對越人的另一種泛稱(王東 2003,3;陳國強 2000)。

秦漢時,相關史籍則泛稱中國南方的民族為“越族”,史稱“北方胡、南方越”。由於歷史的發展和變化,至遲在漢朝初期,百越族已經逐漸形成幾個較強盛而明顯的部分,即“東甌”(東海)、“閩越”、“南越”、“西甌”、以及“雒越”(駱越)。東甌在現今浙江省南部的溫州一帶;閩越在今福建省福州一帶�南越在今廣東省境,後來又發展到廣西以及以南地區�西甌則大概分布在今廣東西部、廣西南部及以南地區�駱(雒)越主要分布在現今的越南北部。這些部分都形成了當時該地的政治中心,比如說閩越第一代君主無諸、東海第一代君主騶搖、以及南越王趙佗,都曾經叱吒風雲過一段不算短的時間(陳國強 2000)。

越族所建立的這些政治中心,後來都被漢武帝征服,改為漢朝的郡縣。此後,百越這個名稱就不見於史載,越族之名也十分罕見(陳國強 2000)。

百越文化特點

百越族有自己的民族語言和生活、文化特點。百越語為黏著型,不同於漢語的單音成義,故百越語譯成漢語時一字常譯為兩字,如愛為“憐職”,熱為“煦蝦”。有人認為越語與今壯侗語系的語言十分接近。

百越族的生活、風俗習慣也有特點,主要是�鑿齒; 斷髮紋身;契臂為盟;多食海產;巢居;善使舟及水戰;以及善鑄銅器,如青銅劍、銅鐸(大鈴)等。

百越文化影響

雖然在今天已經找不到一個名字叫做“百越族”的民族或族群,不過,百越文化事實上卻透過種種不同的方式,在很多不同民族的文化裡面留下了種種痕跡。以下是一些比較值得加以探討的議題。

對於當今某些民族語言的影響

現有的一些語言學研究均指出,在百越族被漢化以後,其所使用的很多字詞,卻依舊遺留在不少民族現在的語彙當中,比如說屬於侗壯語系和苗瑤語系的中國某些少數民族,被歸為漢語方言的一些南方方言,甚至包括印尼、馬來西亞、夏威夷、紐西蘭等地的南島民族,其語言中都可以找到屬於古越語的“同源字”(盧溢棋 1997)。比如說古越語的“蜘蛛”(lakwa)一詞,就可以在鶴佬語(發音為laaqiaa)、客家話(發音為lakia)、畲語(發音為laukhoe)、馬來/印尼語(發音為lawa、lawa-lawa、labah-labah)、夏威夷語(發音為lanalana、nananana)以及紐西蘭毛利人的拉巴怒伊語(Rapanui)(發音為nanai)等語言當中找到類似的發音(Hoklo.org nd)。

對於當今某些民族之習俗的影響

所謂的“洗骨葬”,或稱“二次葬”,在中國長江以南各地,比如說江蘇、浙江、福建、廣東、台灣的漢人,以及很多少數民族,比如說壯族、藏族,都有這種習俗。事實上,一直到現在,台灣的鶴佬人和客家人也都還採用這種喪葬儀式,在土葬數年後開棺取骨,然後將全副骨骼一一置入一稱為“金斗”的陶瓮當中。

這種洗骨葬的習俗,事實上並不是漢族所固有的,而是環太平洋原始民族中普遍分布的一種文化特質,廣及中國大陸、東南和東北亞洲、南太平洋諸島、以及南北美洲。根據台灣中央研究院民族學學者凌純聲的研究,整個洗骨文化圈裡諸民族所採行的洗骨文化,基本上均為來自相同起源的一個文化習俗,而這個習俗最早的起源地,正是百越族所分布的華南地區。