簡介

歷史上的“走西口”,亦稱“走口外”,是指山西、陝西等地民眾前往長城以外的內蒙古草原墾荒、經商的移民活動。“走西口”中的“西口”,其具體位置歷來眾說紛紜,目前比較主流的看法是,最早的“西口”特指殺虎口(今山西省右玉縣),後來則改指歸化城(今內蒙古呼和浩特)。但是,由於“走西口”的人群極為龐大而繁雜,對於不同地域的人群而言,各自心目中“西口”的確切所指其實並不相同,概乎言之,“西口”實際上也泛指秦晉各地至內蒙的各個通道隘口。

大概是從明代中期開始,截至清朝末年,山西人進行了後來廣為人知的走西口。 走西口有兩種情況:一種情況是由於山西地貧人多,引起人口外遷。歷史上的山西並非富饒之地,在清朝二百多年的時間裡,山西基本三年一災。另一種情況就是當時需要有人到口外去內蒙古做生意,發展貿易。

其高潮出現於明末清初,直到清朝末年,這個時期走西口的人口數量最大,前後經歷了大約三百年的歷史。

背景

從歷史上看,地處黃土高原的山西、陝西,是中華文明的搖籃之一,是中國內地最早得到開發的地區,農耕文明有著數千年的歷史。及至明清時代,因地狹人稠,加上天災頻臨,不少下層民眾盪析離居,動輒流移。而自地理環境視之,晉、陝北部為中國傳統上重要的農牧分界線,口外蒙地地廣人稀,當地人出於各種需要,主動招募內地民人墾種,而清朝政府則出於移民實邊等諸多方面的考慮,也逐漸放寬政策,鼓勵放墾蒙地、發展農業。於是,晉、陝民眾遂呼朋引類,前往歸化城土默特、察哈爾和鄂爾多斯等地謀生。上述諸種因素的合力,遂導致了清初至民國時期,“走西口”之風愈煽愈熾。

原因

自然因素

貧瘠的土地

貧瘠的土地山西地貧人多,引起人口外遷。歷史上的山西並非富饒之地,在清朝二百多年的時間裡,山西基本三年一災。在當時,山西人很窮,其窮困的原因並非因為懶惰,而是因為山西的自然條件實在太惡劣。清朝時山西一個讀書人在談到山西時曾痛心疾首地說“無平地沃土之饒,無水泉灌溉之益,無舟車漁米之利,鄉民惟以墾種上嶺下坂,汗牛痛仆,仰天續命”。“汗牛痛仆”的意思就是說牛已經累得渾身大汗了,主人仍要使勁抽趕。在傳統社會中,耕牛對於農民來說,不僅是家裡最值錢的家當,還是他們勞作的夥伴。不到萬不得已,輕易不會這樣拚命使喚。但是即使這樣拚命地乾,田裡產出的糧食仍不夠餬口,清朝一個叫任啟運的人曾說“江南二百四十步為畝,山西千步為畝,而田之歲入,不及江南什一”。大同的地方志甚至說當時大同地區“歲豐,畝不滿斗”。

山西不但土地貧瘠,而且自然災害頻繁。在清朝三百多年的時間裡,山西全省性的災害就達一百多次,平均三年一次,其中最長的一次旱災長達十一年。據官方統計,死於這次災荒的山西人超過了三百萬。與其眼睜睜挨餓坐以待斃,不如走出去,也許能闖出條活路來。於是便有了山西人走西口。

政治因素

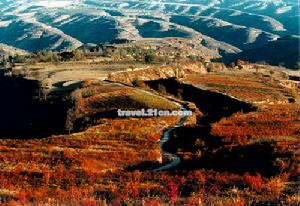

山西河曲西口古渡

山西河曲西口古渡山西人選擇走西口就是到內蒙古草原去,那裡的自然條件較好,而且草原的首領阿拉坦汗很歡迎他們的到來。阿拉坦汗是成吉思汗第十七代孫,是一位賢達開明的有作為的統治者,為發展地區經濟,改善人民生活,他積極主張改善與明朝的關係,實現通貨互市,並多次派使者與明朝談判。隆慶五年(公元1751年),明廷與阿拉坦汗在大同簽訂了“隆慶和議”,實現了北元與明朝間的通貨互市。這給晉陝冀邊民打通了一條生命通道。許多窮苦邊民以及因參與反對朝廷而遭官府緝捕者,紛紛越過長城,到“口外”謀生。阿拉坦汗出於為我所用、發展地方經濟的目的,接納了他們,給他們提供土地和氈帳、耕畜和牛羊,讓他們從事農牧業生產或鐵匠、木匠、毛匠等手工業勞動。由此揭開了晉陝冀邊民“走西口”的序幕,也實現了草原文化與農耕文化在河套地區有機融合的一次飛躍。到了清朝,清政府出於移民實邊等諸多方面的考慮,逐漸放寬政策,鼓勵放墾蒙地、發展農業。於是,晉、陝民眾遂呼朋引類,前往歸化城土默特、察哈爾和鄂爾多斯等地謀生。至於後來催生了晉商。

歷史

明代產生

如今的殺虎口

如今的殺虎口為什麼山西人要走西口去內蒙古草原發展呢?為什麼不選擇去別的地方呢?除了內蒙古草原的自然條件比較好以外,還有一個重要的原因,那就是草原阿拉坦汗歡迎山西等地的饑民,讓其幫助當地發展經濟。

元朝滅亡之後,以元惠宗(順帝)妥歡帖睦爾為首的蒙古部眾被迫退到上都(今多倫縣西北正藍旗東上都河北岸),史稱“北元”。自此蒙古封建主和明朝在中國北方長期對峙,蒙古各部之間亦紛爭不斷。歷經170多年的風雲變幻,成吉思汗第十七代孫阿拉坦汗(俺答)占據了河套地區。

阿拉坦汗是一位賢達開明的有作為的統治者,為發展地區經濟,改善人民生活,他積極主張改善與明朝的關係,實現通貨互市,並多次派使者與明朝談判;可是明朝嘉靖皇帝一次一次拒絕阿拉坦汗的誠意,並殺害使者,最後導致阿拉坦汗不得不和明朝兵戎相見,率蒙古鐵騎旋風般穿越草原,包圍了京畿重地,迫使明朝不得不作出妥協,於隆慶五年(公元1571年),與阿拉坦汗在大同簽訂了“隆慶和議”,實現了北元與明朝間的通貨互市。

此正值明朝中葉後期,由於朝政腐敗,晉陝冀邊民生活十分困苦,明朝與阿拉坦汗通貨互市後,無異給晉陝冀邊民打通了一條生命通道,便有許多窮苦邊民以及因參與反對朝廷而遭官府緝捕者,為逃生或避難,紛紛越過長城,到“口外”廣闊的蒙古草地上謀求生存。阿拉坦汗出於為我所用、發展地方經濟的目的,便敞開胸懷接納了他們,給他們提供土地和氈帳、耕畜和牛羊,讓他們從事農牧業生產或鐵匠、木匠、毛匠等手工業勞動。由此揭開了晉陝冀邊民“走西口”的序幕,也實現了草原文化與農耕文化在河套地區有機融合的一次飛躍。

清代發展

走西口路線圖

走西口路線圖最初的西口,位於山西、內蒙古交界處的右玉縣,它實際上是長城上的一道關隘,真正的名字叫殺虎口。 如果我們站在整箇中國的角度打量山西,就會發現,山西北鄰蒙古草原,南邊緊挨著中原腹地,是連通中原腹地與蒙古草原最短的一條通道。草原上的牧民需要農民種的茶、紡的布,中原的農民種地也少不了牧民放的牛、養的馬。這種相互的需要,必然會造成商業往來,如果商業往來被人為阻斷,就只能以戰爭的方式來解決。

所以,明朝為了防止蒙古騎兵南下,在殺虎口駐紮了大量的軍隊。而清兵入關之前,在制定他們經營中原的戰略時,就把山西作為必須控制的地區之一。 清兵一入關,順治皇帝馬上召見了當時最有名的八位山西商人,又是請客,又是送禮,還把這些商人編入了由內務府管理的“御用皇商”的行列。順冶皇帝超規格的禮遇,為清朝後幾任統治者換來了極大的回報。雍正年間,朝廷調集九省大軍,平定青海叛亂。清軍進入草原深處之後,由於補給線過長,軍糧供應發生困難。正當朝廷上下一籌莫展之際,一個叫范毓賓的山西商人站出來說:“這件事就交給我做吧!”范毓賓的爺爺,正是參加過順治皇帝賜宴的八位商人之一。

一個國家都很難做成的事,一個商人做起來就更加艱難。有一次,范毓賓運往前線的13萬擔軍糧被叛軍劫走,他幾乎耗盡家產,湊足144萬兩白銀,買糧補運。 不過,范家“毀家紓難”的做法,贏得了朝廷的信任。在《清史稿·列傳》中,范毓賓的名字和朝廷的封疆大吏、王公貴戚並列。作為回報,朝廷還慷慨地把與西北遊牧民族貿易的特權交給了范家。這一下對范毓賓家族來說,實在是天大的商機,因為此前,朝廷是嚴禁漢人進入草原和牧民進行貿易的。走西口的路,就這樣被打通了。從此,山西人群體出外謀生有了方向。

後來清朝康熙、雍正、乾隆三個皇帝,先後出兵平定西北叛亂,殺虎口又成了供應大軍糧草的後勤基地。所以這一帶來往的客商很多,最終造成了這個地方一度的商業繁榮。一部分人走西口,就是為了適應這種要求,到口外去發展商業,發展貿易,以至於後來的票號建立。所以,西口之外的異地他鄉,反倒成了晉商的發祥地。

民國消失

到了清末民國時期,隨著晉商衰落和內蒙貿易的停頓,以及政府對此地失去控制,走西口以一種無序的狀態進行。而西口之外的地區政局動盪不安、災患頻仍不斷、基層控制能力薄弱,走出西口的移民仍然和口內一樣生存無著,大多走上了匪盜之路。

走西口又從財富之路變成了從匪之路。走西口的規模也漸漸變小,走西口從此走向衰落。欣逢盛世,走西口的歷史已經一去不復返了,但走西口的文化內涵卻傳承了下來,那就是不屈不撓、艱苦創業的民族精神,是激勵後人奮發圖強的一筆精神財富。

主體

由於《喬家大院》《走西口》等晉商劇作的熱播,不少文學作品、舞台藝術都簡單地將“走西口”與晉商的精神內涵、成功之道聯繫起來,甚至有人更以“走西口的哥哥曾最富”為題,將“走西口”的男子與晉商等同起來。其實,“走西口”之人的成份極為複雜,並不能簡單地與旅蒙晉商等同視之。根據歷史學界的研究,“走西口”之人,既有來自晉中的貿易商販(其中當然有部分巨腹商賈,但更有下層的提籃小賣),也有營謀開墾的丁壯,還有一些為逃避兵役和官司的社會閒雜。一般說來,“走西口”之人,開始是春去秋回的“雁行人”,主要是些攬長打短的青壯年男子,後來逐漸發展為攜家帶眷永久性的移民定居。 走西口的主要是山西人,陝西、河北也有流民湧入走西口的大潮。

位置

走西口位置圖關於西口的位置,有專家認為特指山西右玉縣晉蒙交界處的殺虎口,明朝時稱“殺胡口”,清代改其名為殺虎口並沿用至今。山西土地貧瘠、十年九旱,流民到內蒙古河套一帶謀生,大都走殺虎口這條路徑,方位是由東往西,這也是殺虎口成為“西口”的一個重要依據。“西口”亦有廣義的理解,它泛指通往塞外草原的長城諸關卡要隘。此種觀點似乎更為民間所認同。

西口還有旱西口、水西口之分,殺虎口等長城關隘是旱西口,而地處晉陝蒙交匯處的山西河曲,是走西口的水路碼頭,故稱水西口,河曲至今仍保留,“西口古渡”這一歷史遺蹟。

艱辛之路

走西口送別剪紙

走西口送別剪紙當時山西人走西口的路線有兩條:從山西中部和北部出發,一條向西,經殺虎口出關,進入蒙古草原;一條向東,過大同,經張家口出關進入蒙古。然而,不論走哪條路,首先都要穿過長城設定的一系列關口。

其中之一,就是雁門關。雁門關之所以得名,據說就是因為這裡位置太高,位於平均海拔1500米的太行山脈之中,關建好後,空中飛的大雁也只能從城門洞中穿過去。而一兩百年前,走西口的山西人為了能在春天到達草原,必須在數九寒天就開始跋涉。 然而,過了地理上的關口,走西口的山西人還要面對一系列心理上的關口。 出雁門關往北不到100公里,有個村子叫歧道地。在村子邊有兩條大路,一條通往殺虎口,一條通往張家口。雖然兩條路最終都可以到達蒙占草原,但到底該往哪兒走呢?

對最初走口外的山西人來說,蒙古草原是模糊的。在那裡他們到底能做什麼?結果又會怎樣?誰也不清楚。無奈之下,有人扔鞋做抉擇,扔在哪邊就走哪邊,而這樣的賭注,有時候就是自己的生命。 走西口的路上,危險重重。冬天結冰,氣溫零下40攝氏度;夏天酷暑,熱得能昏過去。不僅如此,關里關外完全是兩個世界。關內風光無限,但出得關去,往前一步就是風沙。所以,走西口的路上,到現在都能看到累累白骨。而更令人防不勝防的是土匪。從府谷縣進入包頭,有個地方叫黑土崖子,許多人就是在這裡被搶劫,命喪荒漠。

走西口的路上充滿了血淚與艱辛。它更像是一種賭博,和命運,和老天爺的一種賭博。賭注就是自己的一條生命。能烤昏人的酷熱、零下四十度的嚴寒,神出鬼沒的土匪搶劫……有多少人死在了走西口的路上?當時沒有統計也無法統計。

山西人在民歌里悽慘地唱到:“自古那個黃河向東流,什麼人留下個走西口?”這無疑是當年走西口人們的哀怨心聲。他們為了謀生,不得不背井離鄉,淚別父母妻兒,遠走異地過著孤苦艱辛的日子,難免心中充滿悲傷;更有留在家鄉的父母妻兒。

尤其是年輕的妻子,揪心扯肝,思念在外的親人。於是她們就用唱曲兒來傾訴心中的哀怨:“哥哥你要走西口,小妹妹我實在難留,手拉住那哥哥的手,送哥送到大門口。哥哥你呀走西口,小妹妹我送你走,懷抱你那梳頭的匣,兩眼淚雙流……”這首《走西口》的民間小調廣泛流行在陝西、山西、內蒙古及河北省北部地區,可謂家喻戶曉,人人會唱。其樸實的語言,細膩的風格和盪氣迴腸的唱腔,高亢、真切的詞曲,反映了當年走西口的愴然、纏綿與悲壯。它的歌詞其實是妻子送別丈夫,少女告別情郎時說的一些家常話。因為分別之後就不知道什麼時候再能見面,所以叮囑的就多一些,瑣碎一些,生怕有什麼自己想不到的地方。

那年月不知有多少哥哥走了西口,又有多少妹妹流盡了淚花,可以說隨便拎出哪個來都是部厚重的故事。劉繼興考證,當時因走西口在內蒙古定居的河曲人就達20萬之多,而現在的河曲縣,也不過16萬人口。當年僅僅一個縣就有這么多人走西口,山西全省有多少呢,肯定得是一串很長的數字,數字上血淚斑斑。

歷史意義

昔日繁華的古鎮

昔日繁華的古鎮一、“走西口”極大地加強了口外邊地與內地的聯繫。

以山西為例,清代以來有一句諺語說:“雁門關上雁難飛,歸化圓寶如山堆。山西亢旱沒啥事,歸化一荒嘴揪起。”所謂嘴揪起,也就是餓肚子的模樣。雁門關在今山西省代縣西北,為山西衝要三關之冠。歸化亦即現在的內蒙古呼和浩特一帶。此句諺語的意思是說:歸化為商賈輻輳之地,對於山西經濟的影響極大。山西的一些地方,即使本省發生大旱,對於當地社會並無太大的影響;但如果歸化一帶發生災荒,那這些地方的民眾就只能忍飢挨餓了——這當然反映出山西的一些地方對於口外經濟有著極大的依存度。

而對口外蒙古地區而言,內地大批移民的到來,帶來了較為先進的農耕技術,促進了口外農業的發展,移民的辛勤耘作,將傳統的農耕界線向北推移,使得當地單一的遊牧經濟發生變化,逐漸形成了農牧並舉、蒙漢共居之鄉。而大批經商務工者的紛至沓來,則刺激了蒙古地區商業的繁榮和城鎮的興盛。“先有復盛公,後有包頭城”,“復盛公”是山西喬姓商人的商號之名,他們之於包頭城的形成和發展,凸顯了昔日晉商與邊塞城鎮繁榮的密切關係。

二、“走西口”還加強了蒙、漢人民的相互交流,此種交流,除了前述經濟方面的影響外,在文化上的交融亦相當顯著。譬如,蠻漢調(又稱蒙漢調或漫瀚調),就是蒙漢人民在生產和生活的交往中,逐漸融合了信天游、山歌、蒙古歌曲的藝術風格,相互交流而催生的一種新民歌。而廣泛流傳於晉北、陝北、河北以及內蒙西部的地方小戲“二人台”,更是內地文化與草原文化相互交流和融合的產物。

負面影響

走西口剪紙

走西口剪紙①破壞了草原的生態環境。

如西北民謠所述:“在家中,無生計,西口外行;到口外,數不盡,艱難種種。”茫茫草原、無垠沙海,內地民眾迫於生計背井離鄉“走西口”,這完全是一種自發性的經濟行為,其移民活動遂呈現出無序的流動狀態。

“有什麼樣的生產方式和族群的文化模式,就有什麼樣的人類生存的自然生態環境”。在古代,內蒙古地區是水草豐美的遊牧區,是北方遊牧民族的天堂。遊牧民族逐水草而居,其遊牧的生產方式,決定了是與自然生物融為一體和諧共處的。應該說遊牧民族有一種本能的環保心態。他們這種心態不僅保護了草原的生態環境,也保護了古老的遊牧文明。然而隨著近代以來對蒙地的開發,特別是走西口大量移民進入蒙地進行開墾與開發,使原有的草原生態環境遭到了前所未有的破壞。人們為了尋找新的生計,前往口外蒙古地區發展,他們初蒞異地,其農耕活動難免帶有一些盲目性。因此,漢地農民在發展農業的同時,也開發了原本不宜開墾的土地,破壞了一些天然草場,導致了部分地區生態環境的惡化。

②激化了民族矛盾。

旅蒙商利用塞外偏遠分散、交通不便、信息閉塞、商品缺乏、交換不便的情況,採取不等價交換、賒銷預購、放債計息等手段,對蒙古民族進行了殘酷的剝削。他們往往在牧區“用一塊磚茶換一隻羊,用一雙蒙鞋換一頭牛,用一個普通的石制煙筒換一匹馬運到中原銷售獲取幾十倍的高額利潤”。22同時,他們還利用每年冬春牲畜瘦弱、牧草青黃不接、牧民手中無錢的困難,採取以高價賒銷磚茶布匹等產品,以低價預購牛羊和畜產品,並以購小還大、購大帶小等放帳計息手段,從牧民身上榨取高額利潤。而且為了保證按期收回債務。旅蒙商憑藉清廷發的“龍票”,依仗蒙旗王公貴族的勢力,印發蒙旗蓋印擔保的放帳印票。寫有“父債子還,夫債妻還,死亡絕後,由旗公還”23。

旅蒙商的殘酷剝削和掠奪性的商業活動,激起了蒙古民族對旅蒙商的仇視與反抗。清末,在內蒙古一些地方發生了搶劫、毆打、殺害旅蒙商的反抗“奸商”的事例,這說明走西口中旅蒙商在蒙地經商的過程中,除了獲得巨大的利潤外,因其在商貿中的不當行為,觸發了民族矛盾。

相關文藝

二人台

“二人台”中最具代表性的《走西口》,狀摹的是太原府女子孫玉蓮,與丈夫太春新婚不久,就遇到了“鹹豐正五年,山西省遭年限”,只得離開愛妻,外出走西口。該劇刻畫了一對被迫分離的恩愛夫妻,在離別之際悽苦纏綿的情景。《走西口》劇種的流行很廣,目前所見,山西、陝西和內蒙等地均有《走西口》。但就像“西口”對於不同的人群有著不同的涵義一樣,《走西口》主人公玉蓮的籍貫也有不同的說法,譬如,陝西的《走西口》,就說孫玉蓮為延安府人,而不出自太原府。在《走西口》中,對情愛如火如痴的“妹妹”,千叮嚀萬囑咐,讓“哥哥”記住眼前的土窯洞、熱炕頭,牽腸掛肚又無可奈何的溫柔與煩躁,伴隨著起伏跌宕的音樂旋律,穿越了時空,聞之令人動容。這首膾炙人口的山西民歌,將男女至愛、離情別緒與人生苦情一併抒發,以淒婉的歌聲,揭開了移民史上波瀾壯闊的一頁,飽含著時代的滄桑。

民歌

山西河曲民歌《走西口》據說已經流傳了一兩百年。《走西口》道出了一對新婚夫婦生離死別的悲苦與近代山西人出外謀生的艱辛,它的背後有著深刻的社會、歷史、自然、地理原因。走西口是對命運的挑戰,是對新環境的開拓。走西口固然艱辛,可是勤勞智慧的人們走出了一片新天地,正是他們開啟了“海內最富”的輝煌時代。走西口這一自發行為深刻地改變了山西與蒙古地區的發展進程。

電視劇

電視劇走西口

電視劇走西口《走西口》是一部以愛情為主線的,描述了山西人走西口的艱辛與悲涼,是一部山西人用血淚、堅韌、誠信寫就的奮鬥歷程。該劇講述的是民國初年,山西祁縣年輕書生田青因家庭變故和生活所迫,背井離鄉走西口的故事。於2009年1月2日中央電視台1套黃金時間首播。央視一套2009年開年大戲《走西口》同名小說。打開風塵厚重的歷史大門,展開中國晉商的文化長卷。一部血淚史中蘊藏著人生的全部密碼。

小說

鄧九剛著,電視劇《走西口》同名小說。描述了山西人走西口的艱辛與悲涼,是一部山西人用血淚、堅韌、誠信寫就的奮鬥史。小說講述的是民國初年,山西祁縣年輕書生田青因家庭變故和生活所迫,背井離鄉走西口的故事。他在歷經數劫後終於在包頭站住腳,但終因軍閥混戰、社會動盪,使他認識到只有革命才能真正過上自己嚮往的生活 。

音樂劇

音樂劇《走西口》講述了清朝鹹豐年間,晉北地區某小山村一對新婚燕爾、情深意篤的夫婦,因家鄉遭遇災荒,迫於生計,男主人公太春不得不背井離鄉走口外的一段感人愛情故事。

演出分新婚樂、荒年怨、送別情、夢相逢四章、二十四個曲目。《走西口》吸收了國內音樂劇優秀的表現手法,再配上舞台聲、光、景等藝術元素多層次、多變化地營造出色彩絢麗、波瀾壯闊的舞台藝術奇觀。

歷史京劇交響劇《走西口》

由中國京劇院、中國戲曲學院、山西省京劇院、山西省交響樂團聯袂演出,大型新編歷史京劇交響劇《走西口》是一部主題鮮明,立意深刻,集思想性、藝術性與觀賞性為一體的優秀劇目,《走西口》具有相當的審美品位和深刻的思想內涵。它講述了清朝年間,晉德裕商號以誠實守信為本,歷盡艱難險阻,遠征恰克圖,開闢對俄貿易通道的故事。從中展示了晉商不畏艱險、自強不息的奮鬥精神,表現出晉商以義制利、開拓創新的思想精髓。本劇成功地塑造了以晉德裕大掌柜常雨橋為代表的晉商群體的藝術形象,始終把對人物個性的刻畫、對人物思想與精神的張揚作為全劇表現的核心。常雨橋白手起家,僅靠一條扁擔走西口,二十年風裡來,雨里去,歷盡無數坎坷與磨難,終贏來功也成,名也就,萬里商海順水舟。但他深知信義是根,根深葉茂;他明白進取是不竭之源,不進則退。因此,面對老太太壽誕不速之客送黑匾風雲驟起,面對二十載患難兄弟油中摻假以次充好眾叛親離,他憂心如焚,力排眾議,決心以此為鑑,用一把火昭示天下。熊熊大火,烈焰沖天,不僅燒掉了一座油山,一雪晉德裕的恥辱,也深深地震撼著每個觀眾的心。此時此刻,此情此景,不僅再現了晉商在面對信譽危機時所表現出讓世人讚嘆的膽識,同時也將晉商崇尚誠實守信的核心價值觀淋漓盡致地表達出來。