赫拉特衝突

赫拉特衝突內容

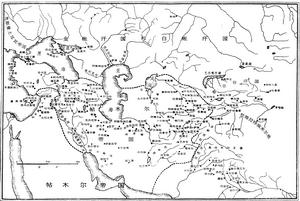

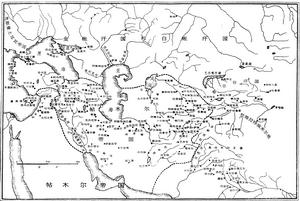

因伊朗企圖占領赫拉特而引起的形式上是英國與伊朗之間、實際上是英國與俄國之間的衝突。19世紀上半葉的赫拉特是阿富汗西部的一個小邦,地處戰略要衝,被稱作通往印度的“大門”,為中亞各強國所覬覦,戰亂頻仍。赫拉特曾數度歸屬伊朗。自18世紀中葉以喀布爾為中心的阿富汗王國建立後,赫拉特由阿富汗人統治。以後,時而臣服於喀布爾,時而處於獨立地位。19世紀上半葉,伊朗因俄國侵占其外高加索領土而企圖占領赫拉特以彌補損失。俄國支持伊朗的行動,並勸阿富汗統治者不加干涉。伊朗的行動和俄國的態度,使以印度為根據地向中亞擴張勢力的英國感到震驚。1837年11月,伊朗軍隊 3萬餘人包圍赫拉特。英國政府隨即與伊朗斷絕外交關係,並派遣軍隊入侵伊朗,占領波斯灣的哈爾克島。1838年 9月,伊朗因久攻赫拉特不下,又有英人侵入法爾斯的傳聞,遂以維持英伊友誼為遁詞撤退,並與英國進行談判。1841年10月,英伊關係恢復,英國交還哈爾克島。赫拉特衝突實際上是俄、英在中亞地區的一次較量。伊朗軍隊中有俄國軍事代表,而赫拉特防禦戰則是由英國軍官指揮的。此後,在1856年和1885年英國同伊朗又因赫拉特而發生兩次衝突。

背景和影響

1842年,1878—1880年和1919年的三次阿富汗戰爭中,他們對英國人毫不留情。1917年的十月革命後,阿富汗第一個承認新建立的蘇維埃國家。但是20世紀30年代,蘇聯鎮壓中亞人民的反抗,阿富汗對難民提供了友好熱情的幫助。1947年,隨著英國在印度統治的結束,其在亞洲中北部的影響也消失了。阿富汗渴望保持獨立,為解決與蘇聯的邊境爭端,於1955年與蘇聯簽署了軍事援助協定。穆斯林的宗教領導人毛拉(穆斯林對有學問人的稱呼)總是維護人民的獨立願望,繼續影響喀布爾政府。1978年4月27日,阿富汗發動政變,穆罕默德·達烏德總統被趕下台,由穆罕默德·塔拉基取代,他是一位強硬的領導人,然而也不能使宗教的等級制度滿意。這標誌著阿富汗長期政治穩定的結束,伊斯蘭教派系鬥爭的開始。

此時,列昂尼德·勃列日涅夫進入克里姆林宮,“阿富汗問題”再一次擺在蘇聯決策者面前。勃列日涅夫對非洲角(由當地獨裁者海爾·馬里亞姆·門格斯圖所支持)實行侵略擴張政策。曾經將注意力放在東南亞事務上的美國,由於捲入了高度政治化、頻繁報導尼克森水門事件醜聞的紛爭中,使勃列日涅夫處於優勢地位,而美國處於劣勢地位。鑒於這種情況,勃列日涅夫決定介入曾經分裂喀布爾的宿怨中。首先,他與穆罕默德·塔拉基政府簽訂了盟約,然後於1979年9月背叛了臨時獨裁者塔拉基,讓哈菲祖拉·阿明上台。喀布爾滿是空運到此的蘇聯傘兵,政府機關里擠滿了蘇聯的“顧問”。1979年9月,“顧問”中的一名將軍被陰謀殺害,這成了蘇聯入侵阿富汗的藉口。

1979年12月27日黎明,一個師的蘇聯武裝部隊占領了喀布爾的公用設施。士兵無情地殺害了阿明總理,因他不同意克里姆林宮顧問的建議。曾被放逐居住在捷克的忠誠的巴拉克·卡馬爾上台,一直執政到1986年5月4日。蘇聯傘兵向見到的任何抵抗人員開槍,不管是士兵還是平民。如此殘暴的惡劣行徑造成中亞和高加索地區的人民的極大恐慌。他們曾一直充滿希望地觀察伊朗發生的情況,在那裡,霍梅尼和他的阿亞圖拉放逐了伊朗的國王。伊朗和巴基斯坦成為阿富汗士兵的供應品基地。這些為宗教信仰而戰的戰士決定抵抗蘇聯的專制。

短短几天時間,蘇聯的入侵力量增加到9萬人。蘇軍占領了喀布爾和其他主要城鎮,向著名的開伯爾山口和其他連線阿富汗與白沙瓦和拉瓦品第的路線前進,在那裡,巴基斯坦建立了游擊隊基地。蘇軍沒能封鎖道路,建起一道牢固的防線。因為許多蘇軍士兵是伊斯蘭教教徒,他們拒絕向有共同信仰的教徒開火。阿富汗士兵誓死保衛主要道路,阻止蘇聯新增部隊的增援。這些部隊成了游擊隊的明顯目標。蘇軍和那些忠於喀布爾傀儡政府的人發動了9次“清剿行動”,第一次行動失敗了,他們遭到了起義游擊隊員的快速無情的打擊。在赫拉特,起義者擊退了蘇聯的一個坦克團,他們配備了從正規軍兵營偷來的卡拉什尼科夫衝鋒鎗AK-47s。游擊戰開展幾個月後,他們不再限於保護通往巴基斯坦的道路,在艾哈邁德·沙阿·馬蘇德(起義初期出現的最受歡迎的領導人)的領導下,他們襲擊薩朗關口,這是從喀布爾通向蘇聯邊境的路。

穆罕默德·塔拉基

穆罕默德·塔拉基戰爭衝突很快使作戰物資供應不濟,美國在越南戰爭中是如此,蘇聯在阿富汗戰爭中也不例外。蘇軍的突出問題是1981年在帕格曼(Paghman)(喀布爾南12.5英里)戰役中,游擊隊取得勝利7月和9月蘇聯“清剿”失敗。1982年,蘇聯國防部副部長謝爾蓋·索科洛夫直接指揮戰爭,他率領部隊協同飛機和直升機作戰,主要進行一系列陸地軍事行動。但是,蘇軍抓不到敵人,因為他們採用越共對付美軍時採取的游擊戰策略快速進攻,迅速撤退。

游擊隊員隨時可能出現,他們住在遙遠的山洞裡,使用短劍和手榴彈。蘇軍只好模仿越戰中美國的策略空中打擊,村莊被夷為平地。大批的人群逃離村莊。

蘇軍主動向游擊隊最勇猛的領導人馬蘇德提出停戰協定,企圖分裂敵人,但只持續了幾個月。1984年春,在其他游擊隊組織的壓力下,馬蘇德又回到戰場上。兩年多來,蘇聯經受了多次失敗。雖然蘇聯傘兵擊退了游擊隊的多次攻擊,但卻是以巨大損失為代價的。擊退游擊隊基本上沒有依靠上當地政府軍,導致蘇聯占領軍撤掉了無能的卡爾邁勒,讓精力更加充沛的納吉布拉上台當總統。

蘇軍的核心力量是第四十軍,最初由米哈伊洛夫(Mikhailov)中將指揮,後來在1985年由扎伊采夫(Zaitsev)將軍指揮。他的戰略是儘可能多地減少損失,避免在蘇聯造成影響。所以,蘇聯紅軍的進攻戰是自相矛盾的,是一場“抵抗”真正抵抗戰士的戰爭,實際上,是這些抵抗士兵在不斷地發起進攻。游擊隊控制了阿富汗80%的領土。據說主要幹道和機場由蘇聯占領軍占領控制,以確保撤離時將損失減少到最低程度。蘇軍戰略的局限性也表現在要計算戰爭開支上。雖然這只是美國在越南戰爭中耗資的一部分,但是每年至少需40億美元。打響不同尋常的阿富汗戰爭,蘇聯依靠的主要武器裝備是翰德(Hind)直升機,它甚至比超音速米格-27和蘇-25飛機更具威力。特別是翰德(Hind)MI-24直升機能夠釋放毒氣,它消滅了游擊隊的大部分將領並給殘存者製造混亂。

相比之下,喀布爾政府軍遭受了更加嚴重的損失,占部隊人數的50%——每年至少1萬人喪生、受傷或逃亡。許多人逃亡的目的是不願意朝他們的穆斯林同胞開槍,而且也不願意接受訓練。這些人沒有學習過蘇聯人要求的任何訓練科目,因為他們內心對幫助異教徒增強有效的戰鬥力充滿牴觸情緒。然而,這些做法遭到無情的阻止,占有很大比例的阿富汗青年被強行送到蘇聯進行馬列主義培訓。這一計畫也失敗了,伊斯蘭教是阿富汗家族傳統不可分割的一部分。

與阿富汗軍隊相反,抵抗組織由7個政黨組成,從傳統主義者到原教旨主義者。儘管如此,他們仍緊密地團結起來抵抗蘇聯。抵抗組織最傑出人物是馬蘇德,被授予“帕尼沙雄獅”(Panishar)之稱,不僅是因為他的軍事才能,而且還因為他在帕尼沙河谷領導遊擊隊員擊退了蘇聯的幾十次攻擊。

游擊隊和他們的戰術經得住考驗。他們複雜的組織是可以想像的從十二三歲的少年到參加過第三次阿富汗獨立戰爭、臉上布滿皺紋的老兵,以及於1919年抗擊英國的80歲老人。他們是阿富汗引以自豪的珍貴典型,在世界上少有先例。他們遭受巨大的損失持續約10年的戰爭,至少有50萬人喪生。對此,必須加上不計其數的傷殘者,總計900萬人口中的400萬平民被迫離開他們的家園,到巴基斯坦200萬人 和伊朗100萬人 尋找避難所。

1985年,米哈伊·戈巴契夫上台執政。阿富汗的戰爭與蘇聯歷史事件的展開緊密相連。阿富汗衝突的真正製造者列奧尼德·勃列日涅夫於1964年與柯西金和波德戈爾內聯合統治蘇聯,直至1982年11月10日逝世。然後尤里·安德羅波夫上台,他是克格勃的前任領袖,不願放棄阿富汗,但是卻沒有做好人力和物力的準備。1984年2月13日安德羅波夫英年早逝,契爾年科接任蘇共總書記。1985年3月11日,契爾年科逝世,戈巴契夫出任蘇共總書記,面對的是腐敗的政治和蕭條的經濟。這些因素導致1989年12月柏林圍牆的倒塌,以及蘇聯於1991年聖誕節的解體。

阿富汗,喀布爾.·哈薩克

阿富汗,喀布爾.·哈薩克如此的變化必然對阿富汗戰爭產生直接影響。實際上,克里姆林宮的新領導人沒有慎重考慮要與蘇聯的新外交政策保持一致。他命令蘇聯軍隊從阿富汗單方面撤軍。1986年10月底,蘇聯開始謹慎的撤離。1989年2月15日蘇聯的最後一名士兵登上喀布爾機場跑道上的飛機,蘇聯入侵阿富汗的戰爭結束了。

結果

阿富汗國防部長法希姆已要求雙方立即停火,並命令新組建的阿富汗國民軍從首都喀布爾前往赫拉特維持秩序,平息事件。阿富汗國防部長和內政部長已準備前往赫拉特就這起事件展開深入調查。阿富汗過渡政府總統卡爾扎伊也立刻召開國家安全委員會緊急會議,同時發表聲明,對槍殺薩迪克事件表示震驚,並下令調查此事,對有關人員採取必要的處理措施。阿外交部發言人說,政府必須通過調查,弄清楚薩迪克是死於武裝衝突,還是另有原因。

衝突一方的當事人、當地政府軍高級指揮官納耶布扎達說,這次事件是個人恩怨所致,是爭權奪利和爭奪地盤的結果。納耶布扎達是卡爾扎伊剛任命不久的政府軍指揮官,而伊斯梅爾·汗作為赫拉特省省長、阿富汗最有權勢的軍閥之一,一直不服從卡爾扎伊政府的領導,拒絕向中央政府上繳赫拉特省的稅收。在衝突發生後,納耶布扎達指責伊斯梅爾·汗企圖爭奪他的地盤和指揮權並挑起雙方的武裝衝突。

衝突發生後,駐阿美軍發言人希弗雷蒂在喀布爾說,駐守在赫拉特省的大約100名美軍士兵都做好了戰鬥防禦準備。但他同時表示美軍無意介入阿富汗地方武裝之間的衝突。分析人士認為,因為目前駐阿美軍和阿富汗軍隊正在阿富汗加緊追捕本·拉登、清剿“基地”組織成員和塔利班殘餘分子,在這個時候,一旦地方武裝衝突進一步擴大,將嚴重影響美軍追捕基地組織成員的行動。因此,駐阿美軍應該不會允許衝突進一步擴大。對卡爾扎伊政府來說,當務之急是採取措施制止衝突,恢復局勢穩定。

赫拉特(Herat)

赫拉特

赫拉特