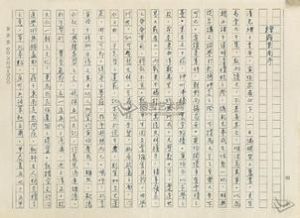

贈蔣秉南序

原文清光緒之季年,寅恪家居白下,一日偶檢架上舊書,見有易堂九子集,取而讀之,不甚喜其文,唯深羨其事。以為魏丘諸子值明清嬗蛻之際,猶能兄弟戚友保聚一地,相與從容講文論學於乾撼坤岌之際,不謂為天下之至樂大幸,不可也。

當讀是集時,朝野尚稱苟安,寅恪獨懷辛有索靖之憂,果未及十稔,神州沸騰,寰宇紛擾,寅恪亦以求學之故,奔走東西洋數萬里,終無所成。凡歷數十年,遭逢世界大戰者二,內戰更不勝計。其後失明臏足,棲身嶺表,已奄奄垂死,將就木矣。

默念平生固未嘗侮食自矜,曲學阿世,似可告慰友朋。至若追蹤昔賢,幽居疏屬之南,汾水之曲,守先哲之遺範,托末契於後生者,則有如方丈蓬萊,渺不可即,徒寄之夢寐,存乎遐想而已。嗚呼!此豈寅恪少時所自待及異日他人所望於寅恪者哉?

雖然,歐陽永叔少學韓昌黎之文,晚撰五代史記,作義兒馮道諸傳,貶斥勢利,尊崇氣節,遂一匡五代之澆漓,返之淳正。故天水一朝之文化,竟為我民族遺留之瑰寶。孰謂空文於治道學術無裨益耶?蔣子秉南遠來問疾,聊師古人朋友贈言之意,草此奉貽,庶可共相策勉云爾。

甲辰夏五七十五叟陳寅恪書於廣州金明館。

1964年5月,陳寅恪向自己晚年最知心的弟子蔣天樞托以“後事”,並寫下了帶有“遺囑”性質的《贈蔣秉南序》一文。在這篇不足千字的短文里,陳寅恪稱自己雖“奔走東西洋數萬里”而“終無所成”,現在又“奄奄垂死,將就木矣”,但也有足以驕傲自豪者,那就是:“默念平生固未嘗侮食自矜,曲學阿世,似可告慰友朋”。也就是說,他陳寅恪一生之最為看重者,不但不是金錢地位,甚至也不是知識學問,而是人品與氣節

附:王國維紀念碑文海寧王先生自沉後二年,清華研究院同人成懷恩不 能自已。其弟子受先生之陶冶煦育者有年,尤思有以永 其念,金曰宜銘之貞珉,以昭示於無竟。因以刻石之辭命寅恪,數辭不獲已,謹舉先生之志事以普告天下後世。其 詞曰:士之讀書治學,蓋將以脫心志於俗諦之桎梏,真理 因得以發揚。思想而不自由,毋寧死耳。斯古今仁聖所 同殉之精義,夫豈庸鄙之敢望?!先生以一死見其獨立自 由之意志,非所論於一人之恩怨,一姓之興亡。嗚呼!樹 茲石於講舍,系哀思而不忘;表哲人之奇節,訴真宰之茫 茫,來世不可知者也。先生之著述,或有時而不章;先生 之學說,或有時而可商;惟此獨立之精神,自由之思想,歷 千萬祀,與天壤而同火,共三光而永光。

碑式為梁思成所擬。閩縣林志鈞(宰平)書丹,郭縣馬衡 篆額。