賽艇運動

正文

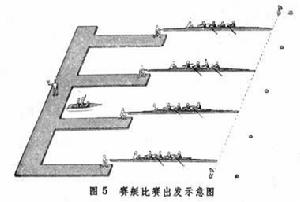

槳手乘坐一種特製的小艇,背向前進方向划進的一項划船運動(圖1)。這種小艇,艇身狹長,像織布梭子,艇內有可以前後滑動的活動座板,兩側有槳架。賽艇屬於速度耐力項目。經常參加賽艇運動,能有效地增強人體心血管和呼吸系統功能,發展全身肌肉的力量和耐力,培養人們堅韌不拔的意志和團隊精神精神。國際上把賽艇運動稱為“肺部體操”,賽艇運動員的肺活量,男子一般可達6000~7000毫升。1888年,俄國生理學家科利布在2000米賽艇比賽中,第1次發現了“極點”(第2次呼吸)的生理現象,由此人們對賽艇鍛鍊價值的研究產生了更大的興趣。賽艇有單人雙槳艇和集體配合的雙槳、4槳和8槳多人艇,還分有舵手和無舵手艇(圖2、圖3)。 奧運會的賽艇比賽,男子有8項,女子有6項。8人有舵手賽艇在靜水中最快的時速可達20公里以上。賽艇的比賽距離,一般男子為2000米,女子1000米。 賽艇運動

賽艇運動 賽艇運動

賽艇運動 賽艇運動

賽艇運動1900年第 2屆奧運會上,將男子賽艇列為比賽項目。1976年第21屆奧運會時,女子賽艇也被列為比賽項目。

第1屆歐洲賽艇錦標賽於1892年舉行。第1屆世界賽艇錦標賽於1962年在瑞士琉森舉行,至今已進行過8屆。從1974年第 4屆世界錦標賽開始,增加了女子賽艇和男子輕量級賽艇項目。輕量級賽艇比賽規則規定,槳手平均體重不得超過70公斤, 體重最大不得超過 72.5公斤(單人艇與此相同)。同年國際賽艇聯合會決定,從1975年起,每年舉行1次世界賽艇錦標賽,但逢奧運會年度,則把男女比賽列入奧運會中。該年世界錦標賽只舉行男子輕量級和青年級的比賽。

歐洲賽艇技術水平最高,開展最為普及。第一次世界大戰前,比利時的賽艇在歐洲處於領先地位。德國在1912年奧運會上獲得 4人艇第1名,次年又獲得8人艇歐洲冠軍,1936年在柏林奧運會上還奪得7個項目中的5個金牌。歐洲許多國家也獲得過奧運會賽艇冠軍和世界錦標賽金牌。蘇聯繼1952年首次取得奧運會男子單人艇冠軍後,多次奪得歐洲冠軍和奧運會金牌。60年代,德意志聯邦共和國在技術和訓練方法上進行了改革,1960年和1968年獲得奧運會男子 8人艇冠軍,1960年和1964年獲得奧運會男子4人艇第1名,並保持了1963~1965年3屆歐洲男子 8人艇冠軍稱號。60年代以來,德意志民主共和國在科學訓練、選材、技術方面走在各國前面,它的男隊在 1968~1976年的 3屆奧運會上獲金牌數由2枚、3枚增加到5枚;在1974~1979年的5屆世界賽艇錦標賽中,男子項目共40個冠軍,它占了27個。德意志民主共和國、蘇聯、德意志聯邦共和國是當今世界上主要的賽艇強國。美國、澳大利亞、加拿大和紐西蘭也是賽艇運動水平較高的國家。

女子賽艇運動於1914年在歐洲開始出現,1920年英國女子賽艇隊首訪法國,這是第 1次女子賽艇國際比賽。1950年舉行第 1屆歐洲女子賽艇錦標賽。1976年女子賽艇正式被列為奧運會比賽項目。在60年代,德意志民主共和國女隊曾同蘇聯平分秋色,到了1977年便囊括了世界錦標賽全部 6枚金牌,至今仍居於優勢。

賽艇除比賽外,歐美許多國家還把它作為人們休息時水上漫遊的工具。一些國家的賽艇愛好者,還飄洋過海作冒險遠航。1969年,英國人J.費爾法克斯用單人雙槳賽艇橫渡大西洋,歷時半年。

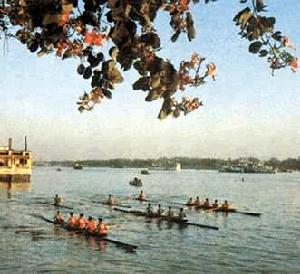

賽艇運動傳入中國,始於1913年。當時英國人在上海建立“划船總會”,黃浦江上第 1次出現賽艇。40年代,蘇聯人在哈爾濱建立“水上俱樂部”。但當時的賽艇都是專供外國人活動和娛樂的。中華人民共和國成立後,賽艇才成為在民眾中廣泛開展的體育項目。1954年,在哈爾濱開展了賽艇運動。1956年11月在杭州西湖舉行賽艇表演賽,參加的有上海、哈爾濱、旅大和杭州 4個城市。1957年秋在武漢舉行了上海、武漢、哈爾濱和杭州4城市賽艇錦標賽。1959年,在第1屆全國運動會上,參加賽艇比賽的已有19個省、市和軍隊的 423名男女運動員。1966年在金邊舉行的亞洲新興力量運動會上,中國運動員參加了單人、雙人和4人艇3個項目的比賽,都得了第 1名。1973年10月25日,國際賽艇聯合會接納中國為國際賽艇聯合會會員。1975年中國首次派隊參加第5屆世界賽艇錦標賽。1978年第4屆世界女子賽艇錦標賽,中國單人雙槳艇獲第 9名。1980年在義大利世界大學生運動會賽艇比賽中,中國選手取得女子雙人雙槳1000米第2名、500米第3名和單人艇1000米第3名。

技術 賽艇的基本技術是提槳(入水)、拉槳、按槳(出水)和推槳。提槳就是把槳葉插入水中,臂肩前伸至最遠點時用手腕使槳柄作向上、向後的弧線運動,接著用力作蹬腿、拉臂、倒肩,全身配合拉槳,使船獲得最大的推進力。按槳是在拉槳結束時,使槳葉快速地垂直跳出水面,用雙手的前臂和手腕使槳柄作向下、向前的弧線運動。緊接著是推槳。這時兩腿逐漸收攏,滑座連同身體向艇尾運動,兩臂前伸,上體前傾,全身肌肉放鬆,保持船艇滑行的平衡,待槳柄推伸到最遠點時,下一周期的提槳便又開始。

19世紀賽艇技術隨著滑座的出現而分成"保守式"和“自然式”。前者又稱“經典派”,強調全體槳手身體動作的完全一致。後者則著眼於槳葉的實際划水效果,講究全身配合用力,身體動作要求自然而不要“機械”,允許有個人特點。“自然式”很快地戰勝和取代了“保守式”。到1881年“自然式”技術已大為普及。20世紀50年代,為了加快提槳速度,使提槳和拉槳更加快速有力,入水前槳葉“高揚式”技術曾風靡一時。全程速度分配上也盛行前半程速度快於後半程速度的戰術。採用這種技術、 戰術, 一度使力量和速度好的隊在比賽中占上風。60年代德意志聯邦共和國的拉茨伯格,在技術上又將"高揚式"換為“平推式”,改善了划槳用力的有效幅度,訓練方法上貫徹了以速度耐力和全程勻速為主的指導思想,使德意志聯邦共和國隊在60年代取得了突出成績。此後“平推式”取代了“高揚式”,全程勻速快劃取代了前快後慢的戰術。在划槳頻率上歷來也有兩種類型:一種是加寬槳葉增大每槳的力量, 劃槳頻率相對地低些(34~36槳/分), 這是"力量型"選手常採用的技術類型;另一種是槳葉相對地小些, 划槳頻率較高(38~39槳/分),適合於內臟功能好、技術協調性高的選手。前者以蘇聯和保加利亞隊為代表,後者以德意志民主共和國、德意志聯邦共和國隊為代表。這兩種技術風格都取得過良好成績。但從技術發展看,“德國式”加強腿的作用,強調動作協調、用力均勻,划槳頻率較高,更有利於挖掘人體機能的潛力,有利於艇的勻速前進。目前這種技術正為更多的國家所接受。在訓練上,各國都重視以發展耐力和力量為主的身體素質,做到陸上和水上訓練相結合,身體素質和技術並重,並用專項“測功儀”等幫助改進技術,提高訓練效果。

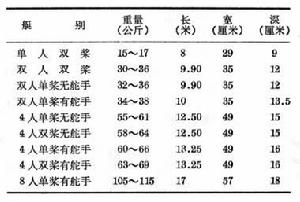

器材 60年代以來,賽艇器材有不少革新, 8人艇由原來的19米長縮短到17米,既減輕了重量又保持了一定的浮力。有舵手艇的舵手座位,由傳統的設在艇尾的坐姿,改為在艇前艙部臥姿,近年又出現設在艇中央的舵手座。槳葉形狀也由長方形改為蒲扇形和橢圓形,並減小了槳葉彎度(圖4)。制艇材料除優質木材外,許多國家還採用玻璃鋼、鋁合金等,使賽艇造得既堅固而重量又輕,並研究尋找阻力最小的合理“線型”。賽艇水平較高的國家,大多根據本國運動員的特點和體重來設計艇只,安裝各種附屬裝置。賽艇有專門的船庫和碼頭,平時船艇都放置在船庫專設的架子上。現在國際上賽艇器材的規格如表:

賽艇運動

賽艇運動 賽艇運動

賽艇運動 賽艇運動

賽艇運動 賽艇運動

賽艇運動 賽艇運動

賽艇運動配圖

賽艇運動

賽艇運動