原文內容

●子曰:“君子食無求飽,居無求安,敏於事而慎於言,就有道而正焉,可謂好學也已。”

[譯文]孔子說:“君子吃飯不要求飽足,居住不要求安定,工作上勤勞敏捷,說話卻謹慎,到有道的人那裡去匡正自己,這樣,就可以說是好學了。”

●子曰:“古者言之不出,恥躬之不逮也。”

[譯文]孔子說:“古人言語不輕易出口,就是怕自己的行動趕不上。”

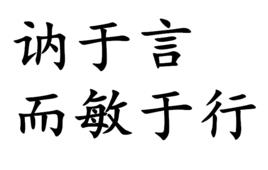

●子曰:“君子欲訥於言而敏於行。”

[譯文]孔子說:“君子言語要謹慎遲鈍,工作要勤勞敏捷。”

●子貢問君子。子曰:“先行其言而後從之。”

[譯文]子貢問怎樣才能做一個君子。孔子說:“先把事情做好了,再說出來。”

●司馬牛問仁。子曰:“仁者, 其言也訒”。曰:“其言也訒,斯謂之仁已乎?”子曰:“為之難,言之得無訒乎?”

[譯文]司馬牛問仁德。孔子說:“仁者,他的言語遲鈍。”司馬牛說:“言語遲鈍,這就叫做仁了嗎?”孔子說:“做起來不容易,說話能夠不遲鈍嗎?”

內涵解釋

平靜書齋原創

平靜書齋原創原來對此條的解釋不能體現本詞條的精髓,而做事情則應該幹練勤奮。總之是告誡人們要少說話多做事,是當今社會大多數人應遵循的準則。

常言道:“言多必失”、“病從口入,禍從口出”,但慎言並不是不讓我們說話,而是告訴我們說話一定要謹慎。

子曰:“志有之,‘言以忠志,文以足言,不言誰知其志?言之無文行而不遠。’慎辭哉。”意思是說,古書上曾記載:言論是用來表達志節的,文法修辭是用來表達言論的。假如不發言論,誰又能知道他的志節呢?假如言論沒有文辭的修飾輔助,又怎么可能久遠流傳呢?可見言辭必須謹慎。

不過,孔子對這種人特別欣賞,稱“訥於言而敏於行”的人為君子、仁者。孔子的觀點是:事情做起來不容易,說話能夠不遲鈍嗎?

抗日戰爭時期在延安出生的毛澤東的兩個女兒取名李敏和李訥。其中“敏”與“訥”就是出於《論語·里仁》中的“君子欲訥於言而敏於行。”從給女兒起的名字中,可以體會出毛澤東是希望自己的女兒長大要做多乾實事、少說空話的人。

[用人之道]孔子言“君子欲訥於言而敏於行”

人的辦事能力和語言能力往往是不相稱的,會說的人不一定會做,會做的人不一定會說,既做得好又說得漂亮的人實不多見。我們曾討論了口才好的人的優缺點,提出對能言善辯之人一定要“聽其言而觀其行”,並列舉了歷史上一些“以言舉人”的經驗教訓。

現在來談談另一種人,這種人辦事腳踏實地,行為端正,品德良好。但因口才不好,往往被人忽視。話是不能隨便說的,話說多了肯定會有失言的時候,因此要做到該說話時就說,不該說時永遠也不說。這對我們平常的言行有一定的警示作用。說話謹慎,才能不至於把話說絕,給自己不留一點餘地。我們提倡的是說話要說得滴水不漏,恰到好處,少說廢話,套話,但也不能謹慎到不說話。行動敏捷是說自己說過的話一定要快速承諾,不要只是玩玩嘴皮子,要多乾實事。總之,我們不能做“語言的巨人,行動的矮子”。少說多做,絕對是至理名言。