1951年5月西藏和平解放,徹底擺脫了帝國主義的侵略和羈絆,

西藏50年

西藏50年開啟走向現代社會的歷史進程。

基本信息

1951年5月西藏和平解放,開始走向現代社會的歷史進程。西藏上層反動集團逆歷史潮流而動,夢想封建農奴制度“永遠不變”, 1959年3月悍然發動了分裂祖國的武裝叛亂。在西藏各族人民的強烈要求與支持下,中央人民政府採取果斷措施,解散舊西藏地方政府,領導人民堅決平息了叛亂,並對西藏原有社會制度實行民主改革。

民主改革徹底廢除了黑暗、落後的封建農奴制度,推翻了以達賴為總代表的三大領主的統治,解放百萬農奴,開創了西藏人民掌握自己命運、當家作主人的新時代。為紀念這一偉大歷史事件,2009年1月19日,西藏自治區九屆人大二次會議決定,將3月28日設為西藏百萬農奴解放紀念日。

和平解放西藏

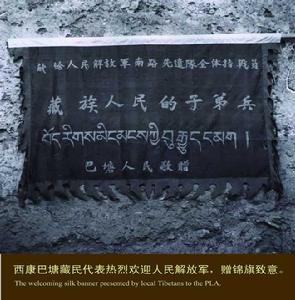

黨中央作出的重大戰略決策。1951年,中央人民政府和原西

藏地方政府簽訂了“十七條協定”,西藏實現了和平解放。

從此,西藏擺脫了帝國主義侵略勢力的羈絆,打破了西藏社

會長期封閉、停滯的歷史,為西藏的民主改革和發展進步創

造了條件。

中央從西藏的歷史和現實出發,提出了和平解放西藏的方針,通過耐心工作和各方面的努力,簽訂了《中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協定》,並得到達賴、班禪的擁護。人民解放軍認真執行“協定”,排除千難

萬險,進駐西藏,把五星紅旗插到喜馬拉雅山上。

平息武裝叛亂

為了永遠保持政教合一的封建農奴制度,永遠保持三大領主剝削壓迫農奴的特權, 1959年3月10日,西藏上層反動集團公開撕毀“十七條協定”,有組織、有計畫、有步驟地發動了全面武裝叛亂。為了鞏固祖國統一,維護民族團結,徹底解放西藏勞動人民,中央順應歷史潮流和人民願望,決定“徹底平息叛亂,充分發動民眾,實行民主改革”。3月28日,周恩來總理發布國務院令,解散西藏地方政府。經過兩年多的鬥爭,取得了平息武裝叛亂的全面勝利,為西藏民主改革鋪平了道路。

西藏和平解放後,中央人民政府本著民族平等和團結的精神,對原西藏地方政府和上層人士,採取團結教育和改造的政策。而西藏地方上層反動集團卻極力維護農奴制度,在帝國主義勢力支持下,堅持分裂祖國立場,密謀策劃,悍然發動了武裝叛亂。

1952年偽“人民會議”事件

1952年3月31日,西藏地方政府司曹魯康娃和洛桑扎西策劃、慫恿偽“人民會議”代表,利用“傳昭”法會,向中央代表“請願”,呈遞“意見書”,反對和平解放西藏辦法的協定,有計畫有步驟地製造騷亂。

1955年索康竄入西康煽動叛亂

西藏上層反動集團與康區叛亂分子相勾結,使發生在康區的局部武裝叛亂逐步向西藏蔓延並導致西藏東部地區的局部叛亂。1959年3月10日,西藏上層反動集團在外國反華勢力支持下,直接發動了以拉薩為中心的全面武裝叛亂。

1956年至1958年的局部叛亂

1956年春,人民政府準備在四川西部藏區進行民主改革。當地一些土司和寺廟堪布深感改革將會觸動其利益與統治地位,強烈反對改革。隨著川、青、甘、滇武裝叛亂的發生和發展,叛亂分子在康藏公路沿線襲擊搶劫,截斷我解放軍在昌都寧靜、鹽井地區的交通供給,伏擊解放軍車隊和物資轉運站,發動了西藏地區的局部叛亂。

為了維護國家統一和社會秩序,解放農奴,在西藏各族各界人民的大力支持下,人民解放軍按照黨中央、中央軍委確定的平叛方針,開展了拉薩、山南等平叛戰役。經過兩年多的作戰,徹底平息了叛亂。

西藏的民主改革

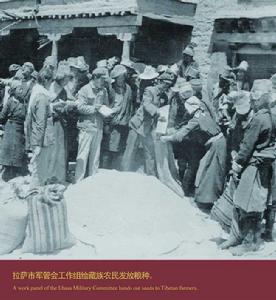

波瀾壯闊的民主改革運動徹底廢除了腐朽、黑暗、落後的政教合一的封建農奴制度,極大地解放了生產力。百萬農奴和奴隸結束了被隨意買賣、轉讓、交換、抵債的歷史,成為自己命運和社會的主人。1965年9月,西藏自治區正式成立,實現了西藏歷史上劃時代的偉大變革和中國人權發展史上的偉大進步。

中央和西藏工委制定了一系列民主改革的方針政策,把自下而上地充分發動民眾同自上而下地與愛國進步上層人士進行和平協商結合起來;依靠貧苦農奴,團結一切可以團結的力量,打擊叛亂的和最反動的封建農奴主及其代理人;逐步廢除封建農奴主階級的生產資料所有制;大力培養藏族幹部,始終抓住發展生產的中心環節,保證了民主改革的順利進行。

民主改革在西藏農區、牧區、城鎮、寺廟、邊境地區全面開展。廣大翻身農奴積極投入民主改革,促進了西藏社會和生產力的大發展,西藏農村、牧區、城鎮處處煥發出從未有過的生機與活力。

西藏的民主改革,廢除了腐朽、黑暗的封建農奴制度,徹底砸碎了西藏百萬農奴身上的枷鎖。長期處於受壓迫被奴役的百萬農奴從此掌握了自己的命運,成為國家和西藏地方的主人。

民主改革為西藏實行民族區域自治掃清了道路。1965年9月,西藏自治區第一屆人民代表大會第一次會議召開,選舉產生了西藏自治區自治機關及其領導人,宣告了西藏自治區的正式成立,標誌著西藏建立了人民民主政權,開始全面實行民族區域自治制度。西藏各族人民從此享有了自主管理本地區事務的權利,與全國人民一道走上了社會主義的發展道路。

統一與分裂、進步與倒退的鬥爭

民主改革徹底摧毀了西藏政教合一的封建農奴制度。然而,1959年叛逃國外的達賴集團卻時刻夢想恢復他們在政教合一的封建農奴制度下的特權,在西方反華勢力的支持、慫恿下,不斷製造各種事端,干擾、破壞、阻擾西藏的發展,破壞西藏的民族團結,破壞西藏人民的幸福生活,圖謀把西藏從中國分裂出去。50年來西藏統一與分裂、進步與倒退的鬥爭從未停止。

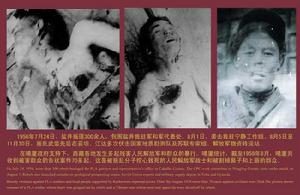

19世紀末以來,國際反華勢力一直妄圖把西藏從中國分裂出去。1959年達賴集團叛逃國外,在西方反華勢力的支持下,長期從事分裂破壞活動。他們認為2008年是實現“西藏獨立”的最後機會,公布了所謂《“西藏人民大起義運動”倡議書》,企圖將北京奧運政治化。事實證明,拉薩“3·14”暴力事件是達賴集團有組織、有預謀的嚴重分裂破壞活動。

2008年3月14日,達賴集團在拉薩等地製造駭人聽聞的打砸搶燒暴力事件,嚴重地擾亂了社會秩序,極大地危害了人民民眾生命財產安全,再一次暴露其分裂祖國的反動本質絲毫沒有改變。

得道多助,失道寡助。達賴集團策劃煽動的拉薩“3·14”嚴重打砸搶燒暴力事件,嚴重危害了人民民眾生命財產安全,嚴重破壞了社會秩序,激起了包括藏族在內的全中國人民的強烈憤慨,受到國際社會的普遍譴責。在中央的堅強領導下,自治區黨委和政府採取果斷措施,迅速平息了騷亂。

經濟社會發展和人權事業的巨大成就

民主改革50年來,在中國共產黨的領導下,西藏發生了翻天覆地的變化。今日西藏,經濟發展、社會進步、民族團結、邊防鞏固,民族傳統文化得到了很好的保護和發展,廣大民眾享有充分的宗教信仰自由,人民民眾的物質文化生活水平不斷提高。伴隨西藏經濟、政治、社會和文化事業全面協調發展,西藏人權事業取得廣泛進步。

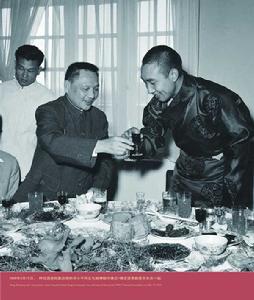

以毛澤東、鄧小平和江澤民為核心的中央三代領導集體和以胡錦濤為總書記的黨中央歷來高度重視西藏工作,深切關懷西藏人民。特別是改革開放以來,中央先後於1980年、1984年、1994年和2001年召開了四次西藏工作座談會,從西藏實際出發,不斷調整和深化西藏的發展戰略,制定和實行一系列有利於西藏發展和西藏人民幸福的重大措施。

民主改革50年來,按照中央統一部署,從西藏實際需要出發,全國人民組織了一輪又一輪援藏建設,體現了對西藏人民的深厚情誼。特別是從1994年開展對口援藏工作以後,中央各部委、兄弟省市和中央企業,從人才、資金、技術等方面大力支援西藏建設,一大批援藏項目相繼建成並發揮效益。十六大以來,認真貫徹落實胡錦濤總書記重要指示,對口援藏工作逐步向農牧區傾斜、向基層傾斜。

在憲法和民族區域自治法的保障下,西藏人民享有平等參與管理國家事務的權利,同時享有自主管理本地區和本民族內部事務的自治權利。西藏人民積極參加選舉全國和自治區各級人民代表大會的代表,並通過人大代表參與管理國家和地方事務。根據實際情況貫徹執行國家的法律法規,依照當地政治、經濟和文化的特點制定自治區條例和單行條例。

民主改革以來的50年,是西藏社會生產力極大解放和發展、社會財富快速增長的50年。在以人為本、全面協調可持續的科學發展觀指引下,西藏大力實施“一產上水平、二產抓重點、三產大發展”的經濟發展戰略,各族人民團結奮鬥,艱苦創業,經濟社會實現了又好又快發展,取得了舉世矚目的巨大成就,為西藏人權事業發展奠定了堅實基礎。

西藏的優秀傳統文化是中華民族傳統文化寶庫中的瑰寶。民主改革以來,在黨和政府重視、關心下,西藏文化事業空前繁榮發展,人們享受的文化產品越來越多,精神文化生活豐富多彩,各族人民民眾的基本文化權利得到維護和保障。

民主改革50年,特別是改革開放以來,西藏發生了翻天覆地的變化,各族人民物質文化水平顯著提高,人們的衣、食、住、行明顯改善,思想觀念發生歷史性進步、精神面貌煥然一新。

“十一五”時期,繼續保持“十五”時期西藏生產總值和農牧民人均純收入較快增長的態勢,到2010年力爭農牧民人均純收入進入全國中等行列,使他們充分享受到經濟發展和社會進步的成果;到2020年實現全面建設小康社會的目標,為在本世紀中葉同全國人民一道基本實現現代化打下堅實的基礎。

交通事業的發展

青藏鐵路由青海省西寧市至西藏自治區拉薩市,全長1972公里。其中,西寧至格爾木段長830公里,1979年建成鋪通,1984年投入運營。格爾木至拉薩段,自青海省格爾木市起,沿青藏公路南行至西藏自治區首府拉薩市,全長1142公里,2006年7月1日建成通車,總投資逾330億元人民幣;全線共完成路基土石方78530000立方米,橋樑675座、近160000延長米;涵洞2050座、37662橫延米;隧道7座、9074延長米。

專家點評

青藏鐵路建設面臨著多年凍土、高寒缺氧、生態脆弱“三大難題”的嚴峻挑戰,工程艱巨,要求很高,難度很大,但施工方成功克服了這些困難,不僅攻克了凍土難題,而且在衛生保障、環境保護等方面也卓有成效,把青藏鐵路建設成為了世界一流的高原鐵路。

巍巍崑崙,茫茫雪山,見證了一個歷史性的時刻2006年7月1日,凝集中華民族激情和夢想的青藏鐵路全線勝利建成通車。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席胡錦濤專程來到格爾木出席慶祝大會,並為首趟從格爾木至拉薩的旅客列車發車剪彩。也正是在青藏鐵路通車後的巨大拉動下,同年年底,多年在全國31省市城市化率排名中墊底的西藏自治區一舉越過貴州,從而擺脫了自己“千年”位居末位的地位。

1、天塹變通途今昔成真

西藏50年

西藏50年建設青藏鐵路是黨中央、國務院在新世紀之初做出的戰略決策,是西部大開發的標誌性工程,對加快青藏兩省區的經濟、社會發展,增進民族團結,維護國家愛安全、造福各族人民,具有十分重要的意義。這條穿越世界屋脊的大動脈,全長1956公里。其中,西寧至格爾木段長814公里,1979年建成鋪通,1984年投入運營。格爾木至拉薩段,自青海省格爾木市起,沿青藏鐵路南行至西藏自治區首府拉薩市,全長1142公里,其中新建1110公里,格爾木至南山口既有線改造32公里。

青藏高原,一直被人們譽為,“這是一片遙遠、神秘、聖潔的土地——南有喜馬拉雅山,北有崑崙山,東面是崇山深壑的橫斷山脈,作為世界上最大、最高、最年輕的高原,青藏高原海拔大多超過3500米。冰峰雪山、戈壁荒漠、長年凍土、高寒缺氧,使得通往青藏高原的道路,成為令人膽寒的‘天路’。”讓“天路”變通途,是幾代中國人的夢想。“青藏鐵路要修,要修到拉薩去!”從毛澤東到鄧小平,中國共產黨第一代、第二代中央領導集體始終心繫青藏鐵路。中國特色社會主義事業的蓬勃發展,為青藏鐵路鋪向拉薩創造了歷史性機遇。2001年6月20日,國務院第105次總理辦公會議審議青藏鐵路建設方案,對項目的運量、主要技術標準、設計原則、主要建設方案、環境保護、管理體制和經濟評價等進行深入研究,決定同意工程可行性研究報告和開工報告。

2001年6月29日,青藏鐵路正式開工建設。建設者在克服了凍土、高寒缺氧、生態脆弱“三大難題”後,用了短短6年時間就把青藏鐵路建成為了世界上一流高原鐵路。這也開創了中國所有省份全部通火車的新篇章。

2、青藏鐵路六“最”

世界上海拔最高的鐵路——青藏鐵路,由於面臨脆弱的生態、高寒缺氧、多年凍土和狂風不斷等幾個世界性難題,在建設過程中創造出了多個國內外“第一”。

世界海拔最高的鐵路——青藏鐵路

青藏鐵路二期為格爾木至拉薩段,全長1118公里,是我國實施西部大開發的一個標誌性工程。格拉段北起青海省西部柴達木盆地內的新興工業城市格爾木,青藏鐵路線路圖途經納赤台、崑崙山、五道梁、沱沱河、雁石坪,翻越唐古拉山,再經西藏北部高原上的安多、那曲、當雄、羊八井,一路向南到達拉薩。它穿越550多公里的多年凍土地段,全線平均海拔在4500米以上,最高路軌橫跨海拔高程達5072米的唐古拉山埡口。由此建成後的青藏鐵路成為了目前世界上海拔最高、線路最長的高原鐵路!

世界最高的高原凍土隧道——風火山隧道

風火山隧道位於海拔5010米的風火山上,全長1338米,軌面海拔標高4905米,全部位於永久性高原凍土層內,是目前世界上海拔最高、橫跨凍土區最長的高原永久凍土隧道,有“世界第一高隧”之稱。

風火山地區氣候環境極為惡劣,年平均氣溫零下7攝氏度,最低氣溫達零下40攝氏度左右,嚴寒、缺氧。正因為如此,風火山隧道被列為青藏鐵路全線重點工程之首,譽為“天字第一號工程”。在建設過程中,為解決高原缺氧問題,施工人員建起了目前世界上海拔最高的制氧站,在隧道施工中,對洞內進行瀰漫式供氧,使洞內氧含量提高,從根本上解決了高原施工缺氧的難題。為了確保了施工質量,施工方投資5200多萬元,購置了國內一流的隧道施工設備,在洞內實現了有軌運輸,建起了高壓蒸汽鍋爐、暖風機站和洞內保溫、降溫系統,解決了洞內混凝土施工溫度控制等一系列難題。2002年10月19日,風火山隧道—這條世界上最高的高原凍土隧道經過建設者們整整一年的奮戰,終於順利貫通。

世界最長的高原凍土隧道——崑崙山隧道

海拔4648米的崑崙山隧道洞口六月飛雪,一年四季高寒缺氧,氧氣含量只有內地平原地區的一半,最低氣溫達到零下30多攝氏度。為了建設好這條世界上最長的高原凍土隧道。整個工程先後安排大量資金用於凍土研究,組織眾多專家對崑崙山、北麓河、沱沱河、清水河等凍土工程實驗段展開科研攻關,取得重大進展。為了防止和減小凍土病害對隧道穩固性能的影響,建設者在崑崙山隧道施工中採取了比平原地區多一倍的工序。在平原地區隧道施工只需在錨噴支護後,外加一層混凝土即可,但在凍土地區隧道施工,還需要設兩道防水層和一道保溫板,起到防水保溫作用,最後再襯砌一道混凝土。這就相當於給隧道穿上了防水保暖衣,有效地解決了凍土隧道施工難題。2002年9月25日,崑崙山隧道全線貫通。

世界海拔最高的火車站——唐古拉車站

唐古拉山,蒙古語意為“雄鷹飛不過的高山”,與喀喇崑崙山脈相接。這裡空氣極其稀薄,氣候惡劣,空氣含氧量僅為內地平原的一半,連綿的雪山展示著“生命禁區”的蒼茫和神秘。唐古拉車站正位於海拔5072米的唐古拉山埡口,占地面積約7.7萬平方米,設計為三股道。根據車站所處的地理位置及地質特點,工程設計採用了片石通風路基。這種設計可以使凍土溫度保持相對穩定,以減少對凍土的擾動,達到有效保護凍土的目的。在建築風格上,唐古拉山車站突出藏民族建築特色,站房內設定有陳列室,主要用於介紹青藏高原風光及多年凍土相關知識,車站站台立有標記“世界鐵路海拔最高點5072米”(鐵路過唐古拉山埡口的最高點)的石碑。此外,站台還設定了觀光台及雨棚,以供遊人欣賞雪域風光,拍攝“世界屋脊”的獨特景致。

唐古拉車站於2004年8月建成。這一壯舉比此前由秘魯人保持的海拔4817米的世界鐵路海拔最高火車站紀錄整整高出255米。

世界最長“代路”橋——清水河鐵路橋

清水河特大橋位於海拔4500多米的可可西里無人區,全長11.7公里,是青藏鐵路線上最長的“以橋代路”特大橋,也是整個青藏鐵路上高原凍土最長的鐵路橋。它如同一條美麗的“彩虹”,飛架在平均海拔4600米以上的可可西里國家級自然保護區核心地帶。這裡高寒缺氧,植被稀少,生態脆弱。同時這裡還是高原多年凍土地段,凍土厚度達20多米,且含冰量高,這給修建青藏鐵路增加了不少難度。為了解決高原凍土區施工難題和保護好自然保護區,青藏鐵路勘察設計專家最後採取了“以橋代路”的措施。在巨龍般逶迤而去的大橋下,各橋墩間的1300多個橋孔可供藏羚羊等野生動物自由遷徙。如今,鐵路路軌早已從這座大橋上順利鋪架通過。在神秘而美麗的可可西里無人區,清水河鐵路橋已經成了一道亮麗的風景線。

環保投入最多的鐵路建設項目

為了保護高原湛藍的天空、清澈的湖水、珍稀的野生動物,青藏鐵路僅環保投入就達20多億元,占工程總投資的8%,這是目前我國政府環保投入最多的鐵路建設項目,並在全國工程建設中首次引進環保監理,首次與地方環保部門簽訂環境保護責任書;首次為野生動物開闢遷徙通道。如今,青藏鐵路開通已快三年了,青藏線上的天空依然湛藍,湖水依然清澈,各種野生動物在這裡快樂的生活著。

除此之外,青藏鐵路建設的過程還創造了不少其他紀錄,如,用4輛巨型平板卡車把國家調撥給西藏的第一批4台內燃機車整體運上高原,這一創舉改寫了西藏公路運輸史上的多項紀錄;海拔4700米的安多鋪架基地是世界上海拔最高的鋪架基地等。

3、劃時代意義的經濟線、文化線

青藏鐵路全線貫通,必將有利於改變青藏高原貧困落後面貌,增進各民族團結進步和共同繁榮,促進青海與西藏經濟社會發展,加快兩省城市化進程。有利於促進西藏工業、旅遊業等產業的發展,最佳化西藏的產業結構,實現我國地區經濟的平衡、協調發展;也有利於我國邊疆的穩定和國防的加強;有利於少數民族人民當家作主和國家政權的鞏固。同時青藏鐵路的建設也可以使我們進一步增加內地和西藏緊密的聯繫和交流,保衛國土安全。有理由相信,西藏的明天會更好!

城市建設的發展

拉薩城市建設的五次高潮

拉薩西郊的跑馬場正門

拉薩西郊的跑馬場正門1951年西藏和平解放後,當時由於經濟極落後,交通困難,物資奇缺,

技術力量缺乏等歷史上的多種原因,拉薩市還無法進行較大規模的城市建設。從和平解放到民主改革的8年間,拉薩城內只建成一些必要的供電、醫療、文教衛生等公共設施。但這是解放後拉薩城市建設邁出的第一步。

1959年西藏民主改革後,為迅速改變西藏及拉薩地區貧困落後面貌,黨和政府從全國各地抽調了大批工人、幹部、知識分子、工程技術人員進藏工作。特別是在1965年拉薩大橋的建成和貢嘎機場通航,拉薩的城市建設才逐漸加快了步伐。

20世紀60年代以來,拉薩的市政建設歷經了5個大的建設高潮。

第一次高潮是為了迎接西藏自治區成立。自1964年開始,區、市組成市政建設指揮部,調集區內外的施工隊伍,在一年的時間裡,突擊修築了布達拉宮周圍一帶的五條路,建成日產500噸的藥王山供水站和兩條新的商業街,這兩條商業街公共服務設施建築總面積達15萬平方米,還首次修築了2公里的地下排水管溝,使布達拉宮前面的新城區初具規模。

雪居民新村

雪居民新村自治區成立後的十多年間,拉薩先後建起水力發電廠4座、火電廠一座,

柏油馬路5條以及一些市政基礎設施,新建、改造拉薩河堤18公里,於1975年修通了由周恩來總理親自決定的從青海格爾木到拉薩的輸油管道(長1080公里),大大緩解了拉薩用油難的問題,使拉薩的城市面貌發生了顯著變化。到1978年建成城區面積已達18平方公里。

第二次高潮是《拉薩城市總體規劃》編制和實施前後。1979年自治區建委同拉薩市成立了規劃辦公室,歷時3年完成了總體規劃的編制,1983年國務院批准實施。從此,拉薩的城市建設進入了規範化。從1984年至1987年的三年間完成了拉薩市270平方公里的大比例尺地形圖的測圖任務和地下管線的測量工作,為後來拉薩城市規劃、建設、管理工作提供了可靠的基礎資料。

第三次高潮是建設43項重點工程。1984年春,中央召開了第二次西藏工作座談會,為迎接西藏自治區成立20周年,決定由北京、上海、天津、江蘇、浙江、四川、福建、山東、廣東等省、市援建西藏43項重點工程。其中拉薩市區內就有18項,這些工程絕大多數是公共服務設施,相繼在1985年底竣工交付使用。不到兩年的時間內,一批以拉薩飯店、拉薩劇院、體育館為代表的具有濃郁民族風格和地方特色的現代化建築群展現在世界屋脊上,使拉薩變得多姿多彩。這時,新城區與老城區形成了鮮明的格調。43項重點工程之後,拉薩的北區、西區迅速崛起,城市規模也由此迅速擴大。

第四個高潮是1987年至1991年的4年間。這幾年主要按照“搶救、維修、保護、新建”的八字原則進行的一系列建設。首先大規模地維修、改造了老城區,統一規劃安排了兩個統建小區和13個自建居住小區。幾年中還改造、拓寬、新建城市道路11條,完善了相應的配套設施。70年代修建的土木和石木結構建築,進入了淘汰和改造之中。80年代中期以後,隨著改革開放政策的不斷深入,內地建材大量湧入拉薩的建築行業,使建築業上了新台階。除老城區的維修建設為了保護古風貌仍採用石木結構,這個時期的建築在設計上巧妙地把現代建築藝術同當地地方特色相結合,使其既有濃郁的民族風格,又有時代氣息,為西藏建築的現代化,走出了一條新路子。

第五個高潮是從1994年開始的62項重點工程,延續至今。國家加大對基礎設施的投資力度,拉薩的城市建設進入了一個持續高速度發展時期。一批對城市環境和城市功能有重大影響的公共設施建成。布達拉宮廣場及電信樞紐大樓、西藏博物館等又為城市增添了現代氣息。西藏和平解放50年來,拉薩的城市建設得到迅速發展,城市面貌發生了翻天覆地的變化。如今,它以獨具的民族風采和濃郁的地方特色展現在世界屋脊之上,為世人矚目。

城市的上下水設施建設

在西藏和平解放以前,拉薩雖已具備城市的雛形,但各種城市基礎設施仍是一片空白。50年來,城市基礎設施從無到有,到目前已經發展到相當的規模。

城市供水是城市賴以生存與發展的必要條件,又是制約城市發展的一個重要因素。以前,拉薩城內沒有現代供水設施,城鎮居民的飲用水,全靠打土井提水或從河溪背水飲用。解放後,隨著城市發展和城市人口的增多,拉薩開始了供水設施建設。1965年西藏自治區成立前夕,建成日產500噸的藥王山自來水供水站。如今藥王山水廠經過多次擴建,日供水能力達3.5萬噸。1988年又修建了北郊水廠,兩座水廠日供水量達到10.29萬立方米,用水普及率達到76%。供水主管道長度達83417米,比1978年的2290米,增加了36倍。如果含供水支管,總長度達到238.21公里,人均日用水量可達188升,比全國平均水平還高。拉薩市的第三座自來水廠西郊水廠,在1999年破土動工,2000年建成投產,這樣拉薩市自來水日供水能力就超過了16萬噸,自來水普及率達95%。

拉薩的城市排水設施在西藏和平解放前根本就沒有,從來就是“晴天滿身土,雨天一腳泥”。1965年西藏自治區成立前夕,在城市建設大會戰中,首次在宇拓路鋪設了2公里的地下排水管道。經過這幾十年的建設,城區相應的排水管網已形成:市區主排水管網達48435米,比1978年的2950米,增加了16.4倍。如果加上排水支管,已建成排水管道總長度達176.3公里。

四通八達的拉薩道路

道路是城市的骨架,是市政工程設施最重要的組成部分,也是整

四通八達的北京中路

四通八達的北京中路個城市的外觀表現。便捷的交通,是造成良好投資和旅遊環境的基礎,是發展經濟,利於生產、方便生活的重要條件。拉薩在西藏和平解放以前,由於沒有現代交通工具,城市公路一片空白,運輸全靠人背畜馱。1951年到自治區成立的若干年間,只建成了市中心區的道路,1965年至1980年,完成了城區內的主幹道和郊區道路建設,1980年以後對城區道路進行了全面拓寬改造,完善了配套設施建設。

老城區的道路、街巷及活動場地均以地方建材花崗岩石板鋪裝,建成面積達10多萬平方米。與老城區的建築相協調。50年來,拉薩的道路建設最為突出,道路網已經形成,不但改變了整體面貌,還大大加強了城市現代化意識。如今,全市已建成道路130多公里。按1983年4月13日國務院批准的《拉薩市城市總體規劃》逐年實施。拉薩市城區柏油路主幹道己新建和拓寬達30條,總長度為91670米,總面積達119.76萬平方米。另外已完成對江蘇路、扎基路、民族北路、羅布林卡北路等四條市政道路長7077米,面積達15.50萬平方米的新建和改造工程。此後進行的娘熱路北段、林廓東路、羅布林卡路、金珠中路等四條市政道路的拓寬與改建,計畫或實施新建或拓寬道路有德吉路、環城東路、扎基路東段、北乾渠路以及水泥廠至堆龍德慶縣路等。這樣,整個拉薩城區將會全面形成道路網。

城市照明是道路建設中的一項重要設施,對確保城市人民夜間通行,交通安全,加強城市社會治安,增進城市文明建設起著重要作用。從1985年以後,對城市道路、街道的路燈進行了全面的更新與改造。城市路燈照明的改善,大大方便了城市居民的行路難,截止1998年底統計,城區總計安裝路燈3235盞,其中:高壓納燈2612盞、采燈623盞,總功率為614千瓦,架設水泥電桿1516根,鋪設地下電纜78646米,安裝變壓器22台,自動定時配電箱36台。

城市交通是發展城市經濟、改善人民生活,方便生產之動脈,是城市現代化建設的重要組成部分。西藏由於沒有火車,運輸90%以上都靠汽車,車輛由民改初期的1300多輛,發展到現在的3萬多輛。僅拉薩市出租汽車及中巴就有2000多輛,三輪車500多輛,他們活躍在大街小巷和各條線路上,迎客上門,送客到家,晝夜服務,給市民帶來了極大的方便。

能源是提高居民生活質量和改善生產條件的重要物質基礎。拉薩市目前尚未發現煤炭、石油資源,主要能源靠水能、地熱、太陽能及風能等再生能源。

西藏和平解放前的1928年,地方政府曾在拉薩北郊10公里處的奪底溝建起一座92千瓦的小型水力發電站,但時隔不久便報廢了。解放後這座電站起死回生,特別是羊湖抽水蓄能電站於1998年全面投產,極大地改變了拉薩能源緊缺的狀況。到目前為止,共建成水力發電廠、地熱發電廠、火力發電廠共14座。總裝機容量超過16萬千瓦。

老城區古建築的維修和保護

城區是指以大昭寺為中心方圓一公里的古建築群,北起林廓北路,南至江蘇東路,東起林廓東路,西到朵森格路。它是拉薩的起源與縮影,是藏民族歷史文化的精華。1300多年來,幾經滄桑變遷,它不僅對西藏地區的社會變遷,經濟、政治、文化的發展起著重要的作用,而且對拉薩的城市發展也有重要地位。

老城區的古建築及其藏族民居都是石木和土木結構,整體以花崗石、土坯等地方建材為主。房屋普遍低矮、昏暗、潮濕,建築極不規則。主次混亂,人口密度較大。解放前無一項市政設施和消防設施建設。由於街道狹窄,垃圾、糞便處理極端困難,環境質量低下。老城區在維修改造前經調查,危房占90%,其中特級危房占20%。這引起了國家、自治區、拉薩市政府的重視,從1979年至今對老城區的危房、上下水、街道、路燈等設施進行了全面的維修改造。為了保護老城區的原貌,維修以“維護、保持”為原則,在保持原有外觀的前提下,改善內部結構,使之既富有民族特色,又保證了使用功能的完整和安全性。

拉薩自古以來作為佛教“聖地”,市內文化遺產極為豐富。文物古蹟、寺廟、風景等名勝遍布全市(含七縣一區)。現有大小寺廟近200座,市區列為重點保護的文物古蹟、寺廟、名勝近40座處。1962年國務院公布拉薩為第一批歷史文化名城。1980年以來,國家、自治區和拉薩市對197座重點寺廟殿堂進行了維修和修復。

寬敞的住宅和優美的環境

拉薩在西藏和平解放以前,城區住宅僅22萬平方米,均為低矮的藏式碉房,且大部份為三大領主所有,他們住在上層寬敞明亮的主房內,廣大市民和農奴、朗生、差巴則住在矮小、陰暗、潮濕的最下層廂房內,另一些無家可歸的乞丐蹲屋檐、搭便棚、住破帳篷或棲身野丘。截止到1998年,全市各種住宅建築面積達285.9萬平方米,人均居住面積21平方米,居全國省會城市前列。

拉薩龍王潭遊樂場

拉薩龍王潭遊樂場與寬敞住宅配套的是優美的城市環境,拉薩地處高原,無大型的輕重工業,水質潔淨,大氣基本沒受到污染而得到全世界的公認,還因日光充足,年日照量達3000小時以上,而得以“日光城”的美名。為保持拉薩良好的生態系統的良性循環,城市建設中園林綠化是重要的一塊。截止1998年底,拉薩市建成區綠化總面積達1359.88公頃,覆蓋率達32.06%。比1978年覆蓋率僅有12.1%提高了19.96%。建成區公共綠地已達到109.68公頃,綠地率達到29.16%,現城市人均占有綠地面積為9.98平方米,在全國位於前列。

在環境衛生方面,隨著社會經濟的發展,人們的生活水平提高了,同時在生活中也產生著大量廢棄物,對人們的身體健康造成威脅,嚴重的還會危及人們的生存。拉薩市的環境衛生工作起步很晚。1980年以前僅有一支30多人的清潔隊,其服務面只限於市中心區的路面。1981年5月拉薩市城建局下設了環境衛生管理科,1984年更名為環境衛生管理局。該局的建立標誌著拉薩市環衛工作的新開端。通過十幾年的發展壯大,今天已有600多人的環衛隊伍。基本實現了垃圾裝運、路面灑水、糞便處理等重要工序機械化。

為了加大對自然環境保護的力度,1975年7月西藏自治區環境保護辦公室成立,辦公室成立後著重開展了環境保護的宣傳工作。宣傳國家環境保護的方針、政策、法規、措施、普及環保知識。1990年初環境監測大樓建成正式開展工作。陸續在拉薩市區設立了3個大氣採樣點、5個功能區環境噪聲監測點、27個交通噪聲監測點、6個地下飲用水取樣點,並設立了3個斷面進行水質監測。這些點的建立開始了對拉薩市地區的噪聲、水、大氣的環境監測,首次取得了拉薩的環境質量數據。結束了西藏無環境監測的歷史。經監測表明:拉薩地區大氣環境很好,基本沒有受到污染。水質僅個別區域受到輕度污染。總體來看,拉薩的環境問題並不十分突出。但是市政府高瞻遠矚,為避免走先污染、後治理的老路,已經把拉薩市的環境保護列入重要議事日程,一座現代化的城市垃圾處理場即將開工修建。城市污水處理廠也已列入近期計畫。

拉薩是座歷史悠久的文化古城,又是一座迅速崛起的多姿嬌艷的新城。“古”是為有近1400多年的歷史,“新”是因在西藏民主改革以後才迅速崛起的。40年來,城市人民的生活質量環境有了極大的改善和提高;人民安居樂業,文化生活多樣,社會穩定,人心所向,充分體現了欣欣向榮的景象。歷史已跨入21世紀,古老而又年輕的拉薩將以更新、更美的姿態向世人展現她的風采。

海外看西藏50年

《印度教徒報》總編那拉希姆漢拉姆25日說,所謂的“西藏問題”是在海外的達賴喇嘛等人為謀求“藏獨”而虛構的。剛剛結束西藏考察的拉姆在北京接受新華社記者採訪時說,現在不存在什麼“西藏問題”,西藏現在面臨的問題是如何加快經濟社會發展。“西藏新舊社會的對比令人震撼,生動地展示了中國政府和現在的制度為西藏發展所作的貢獻。”拉姆說。

日本記者:中國為取消農奴制度做了艱苦的努力

中國藏族人大代表首組團訪美 ,美重申不支持西藏獨立

澳大利亞國會議員詹森:“有目共睹的成就”經過幾十年的努力,西藏在社會、經濟、環境等方面取得有目共睹的成就。

墨西哥前駐華大使:"美好的生活"寫在西藏人民臉上

未來西藏

經過50年風雨歷程,愈顯平叛和民主改革的偉大歷史意義。2009年1月19日,西藏自治區人大九屆二次會議表決通過了《西藏自治區人民代表大會關於設立西藏百萬農奴解放日的決定》,決定把每年3月28日設為西藏百萬農奴解放紀念日。這是歷史的必然、人民的意願,充分體現了西藏各族人民在中國共產黨領導下,沿著平叛和民主改革開闢的正確道路,全力建設小康西藏、平安西藏、和諧西藏的堅強決心。