褶曲地貌

正文

岩層受力發生彎曲所形成的地表形態。岩層受力發生彎曲,稱為褶曲或褶皺。褶曲地貌有兩類:①由構造運動直接形成的地貌,稱為動態褶曲地貌或原生褶曲地貌。②受外力剝蝕而形成的地貌,稱為靜態褶曲地貌或次生褶曲地貌。(參見彩圖) 褶曲地貌

褶曲地貌 褶曲地貌

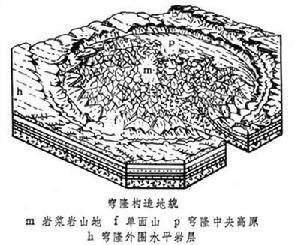

褶曲地貌地殼中的塑性岩鹽向上侵入沉積岩,或岩漿侵入到地殼,使地殼上部岩層上拱而成。鹽丘是以鹽體為核心的穹隆構造地貌,由岩鹽(呈塑性狀態)向上侵入沉積岩中形成。它高出周圍地面數米到20多米,直徑達1~2公里,平面大體呈圓形或橢圓形,頂部常發育一些放射狀裂隙或縱橫交錯的裂隙。岩漿侵入沉積岩層而成的穹隆構造地貌規模較大,其核心是岩漿岩,蓋層是沉積岩。在穹隆構造地貌形成初期,河流從穹隆中心流向四周,呈放射狀水系。當蓋層被剝蝕後,核心露出,在穹隆的周圍形成單斜地形,在穹隆蹦中心形成岩漿岩山地。③拱起構造地貌。由局部活動背斜引起,使地面隆起或使階地和夷平面拱起變形。

靜態褶曲地貌 在背斜或向斜構造基礎上由外力侵蝕而成。其中,由於侵蝕時間短,原生構造地貌尚未完全破壞,地貌形態與構造一致的,稱為順地貌;由於侵蝕時間長,外力作用破壞了原生構造地貌,地貌形態與構造不一致的,稱為逆地貌;逆地貌再經侵蝕破壞,使地貌形態又與構造一致的,稱為再順地貌。逆地貌有:①單面山,是在單斜構造基礎上沿岩層走向發育的山地,其兩坡不對稱,與岩層傾向相反的坡稱為前坡,經侵蝕坡度陡峭,順岩層傾向的坡稱為後坡,坡度平緩。如果岩層傾角較大,由岩層層面所控制的一坡和剝蝕作用所形成的另一坡,在坡長和坡度上大致相等,則形成豬背脊,這是單面山的一個特殊類型。②背斜谷,發育於背斜軸部或節理較發育處,由流水作用強烈侵蝕背斜頂部所成的谷地。③向斜山,向斜處形成的山地。由向斜兩翼的岩層鬆軟,易受侵蝕;向斜中部岩層堅硬突露,不易侵蝕所成。

褶曲構造地貌

褶曲構造地貌主要分為:原生褶曲構造地貌、次生褶曲地貌、多褶曲的山地地貌。

原生褶曲構造地貌:指未經外力破壞或受破壞輕微的背斜和向斜所組成的地貌,如背斜(構造)為山(地貌),向斜為谷地的地貌。這種地質構造形態與地形起伏相吻合的地貌又稱為順地貌。事實上,順地貌一般很少,大多數是已破壞了的蝕後構造地貌。

次生褶曲地貌:背斜和向斜經過長期侵蝕,會受到嚴重破壞,在地貌上也會產生較大的變化,結果是背斜由於核部張節理(裂隙)的發育而快速下蝕稱為谷地,向斜核部由於擠壓緊密而不易下蝕,反而高起成為山地,這種地質構造形態與地形起伏相反的地貌,又稱為逆地貌或地貌倒置。

多褶曲的山地地貌:世界上常見的褶皺山脈大多數是由多組褶皺山地和谷地組成。更複雜的褶皺山脈是由一系列強烈的褶曲組成,如倒轉褶曲、平臥褶曲或逆掩斷層推覆構造體等組成。事實上,該類山地的構造形態大部分已經被破壞,影響山地形態的主要是岩性。古老而堅硬的岩層大多數形成山峰,軟弱的岩層及斷層帶往往形成谷地。