基本簡介

17世紀中期,面對沙俄入侵的威脅和清軍統一漠南蒙古的形勢,漠西蒙古和喀爾喀蒙古的封建主意識到了維護封建統治,加強封建秩序,鞏固和加強部落的內部團結,一致對外的重要性。基於這種共同利益的認識,公元1640年(明思宗崇禎十三年、清太宗崇德五年)九月,在準噶爾部首領巴圖爾琿台吉的倡導和支持下,聯合喀爾喀蒙古札薩克圖汗,在塔爾巴哈台召開了厄魯特和喀爾喀的蒙古封建主會議,有各部44位蒙古封建主參加,制訂了《蒙古·衛拉特法典》,以此作為維繫內部統治、協調各部關係、加強封建統治、共同對外的基礎,從而大大加強了準噶爾部的實力地位和蒙古各部的團結,使漠西蒙古地區出現了安定和穩定的局面。當時在俄國伏爾加河流域駐牧的土爾扈特部首領和鄂爾勒克,也率其子書庫爾岱青等參加了這次會盟。

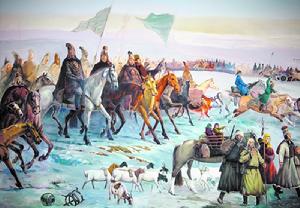

遊牧的蒙古族

遊牧的蒙古族《法典》極力保護封建領主所有制,明確規定土地、牧場歸領主占有和支配,嚴禁牧民離開所屬封建領主而自由遷徙,重懲逃亡和盜竊。《法典》清楚地規定“遊牧區之主或遊牧地的領主”及“王公禁獵區”。第6條規定:“接納逃人者科[其財產]的一半,並將人送回”;同時又對殺人者(指殺害逃亡者)加重處罰。第99條規定:“殺害被收容的從其他地方來的逃人者,罰九五;把逃亡人扭送王公處者,受到箭筒多少個即給馬多少匹的褒賞。捕獲企圖越境到[別的國家]的逃人者,除逃人外,可得他的其他財產之一半。”對於逃亡罪,噶爾丹洪台吉第一項補充敕令作了更明確的規定,即鄂托克(小領地)內部,無論是愛馬克(鄂托克下的經濟、行政單位,每個蒙古牧民都必須加入一個愛馬克,不得擅離)整體或個人,都不能變更其遊牧地,逃亡者應帶回其所屬愛馬克,若愛馬克長變更全愛馬克的遊牧地時,則被科以財產刑。 ??《法典》對盜竊罪有許多具體規定。如第60條規定:“偷竊駱駝者,罰十五個九,騸馬及種馬者罰九九,母馬罰八九,母牛、二歲小馬及羊罰六九。”第67條規定:“捕獲迷路的牲畜而轉交給遠處之人者,則科同(盜竊)一樣的刑罰,轉交給近鄰者,則罰三九。”《法典》第38條規定對盜竊戰具者處以重罰,如“盜竊頭盔及鎧甲者罰十九,盜竊頭盔、胸甲、良弓及裝箭一支的箭筒者各罰三九……”噶爾丹洪台吉第一項補充敕令規定得更為明確:“犯竊之罪兩次被處罰後,第三次又犯相同之罪者,沒收其妻子、全部財產,且淪為奴隸。”

《法典》規定,喇嘛教為蒙古各部共同信仰的宗教,嚴禁用言語和行動侮辱僧侶。為了使喇嘛教成為惟一的信仰,《法典》對薩滿教作出了種種的限制。《法典》命令取消翁袞(偶像),違反者科財產刑(第110條)。邀請薩滿教的男女巫師來家者,科邀請者以馬一匹的財產刑以及科來家的巫師馬一匹(第110條)。關於喇嘛教僧侶的來源,《法典》還規定:“十人中必有一人獻身於佛,但此人的親戚可用牲畜贖回獻身者,是王公則出牲畜五頭,是平民則出牲畜三頭。”(第9條)同時,《法典》還規定了僧侶的種種特權。如第19條規定,向喇嘛及班第(上層喇嘛的徒眾)徵用大車者,處以母牛一頭的財產刑,將獻佛之馬用於運輸賤役者,處以馬一匹的財產刑。第17條規定,以言詞及行動侮辱僧侶者,處以重的財產刑。第5條又規定,掠奪僧侶所屬愛馬克者,處以鎧甲百領、駝百隻、牛千頭之財產刑。從這些規定可以看出,蒙古封建主極力提倡喇嘛教,並從法律上加以確認和保護,使喇嘛教成為合法的思想統治工具。

《法典》具有鮮明的階級性,封建領主享有各種特權。如第20條規定:“以(言詞)侮辱大王公者沒收其財產;侮辱中王公或其塔布囊者罰一九,毆打者罰五九;侮辱小王公或其塔布囊者罰五(牲畜),重打者罰三九,系輕打者罰二九。以言詞侮辱內侍官或收楞額者,罰馬羊各一頭,重打者罰一九,輕打者罰五。”而王公貴族、大小官吏可藉口執行公務,對牧民進行體罰,甚至打死人也不算犯罪。這充分說明,統治者和被統治者之間在法律上是不平等的。

《法典》在社會生活的其他方面(如婚姻、繼承等)也有許多規定。當時社會中盛行一夫多妻制的族外婚及買賣婚姻,如《法典》第35條規定:“位高的王公同塔布囊之間的婚約,其聘禮為貴重(品)三十、馬一百五十匹、羊四百頭;小王公同塔布囊之間的婚約為貴重品十五、牛五十頭、羊百頭。”總之,根據社會地位不同,聘禮的數量也不同。昂貴的聘禮,使許多貧困戶承擔不起,所以又出現義務婚姻。如第37條規定:“四十戶中有四戶每年必使其兒子結婚,十人必為一人的婚姻給予援助……結婚之際不予幫助者科駝兩隻、馬五匹及羊十頭的財產刑。”

在當時的社會裡,男女是不平等的。這一點,《法典》有關財產繼承權的規定表現得最為明顯。如第34條規定:“父親應按照慣例分給兒子以遺產;父親貧困時,可從家畜五頭中取一點。”這就是說,只有男子才有財產繼承權,女子是沒有的。

《法典》對強姦婦女罪也有具體規定。如第69條規定,強姦婦女者應科以罰牲畜一九之刑,強姦處女罰二九;強姦女奴僕亦罰馬一匹。第73條規定,侮辱婦女的行為,即揪扯婦女頭髮或帽纓者,必處以罰牲畜一九的財產刑。第22條規定,侮辱或嘲弄善於騎馬的婦女者罰馬一匹。

1678年前後,噶爾丹統一衛拉特四部時頒布了補充《蒙古·衛拉特法典》的命令,包括第一號和第二號兩篇敕令,內容有賦稅、救濟、防盜、訴訟及審判程式等。遷至伏爾加河流域的土爾扈特部敦多布達什汗於公元1741—1761年間又對《蒙古·衛拉特法典》作了補充,制定了《敦多布達什補充法則》,又增加了宗教教規、社會治安、司法制度、文化教育、抵禦外敵侵略等方面的內容。

《蒙古·衛拉特法典》和後來的補充條例,內容極為廣泛,它是研究17世紀前後蒙古族社會制度、風俗習慣、宗教信仰、文化藝術等的重要文獻。它在蒙古法制史中占有重要地位,並對後來《喀爾喀三旗法典》、《理藩院則例》的制定,產生了重大影響。因此,《蒙古·衛拉特法典》是蒙古遊牧民族一部較早和較為完備的反映封建統治階級意志的法典。