簡介

蛛網理論(Cobweb Theorem)

蛛網理論簡介

假設

蛛網理論

蛛網理論蛛網理論是一種動態均衡分析。古典經濟學理論認為,如果供給量和價格

的均衡被打破,經過競爭,均衡狀態會自動恢復。蛛網理論卻證明,按照古典經濟學靜態下完全競爭的假設,均衡一旦被打破,經濟系統並不一定自動恢復均衡。這種根據的假設是:

①完全競爭,每個生產者都認為當前的市場價格會繼續下去,自己改變生產計畫不會影響市場;

②價格由供給量決定,供給量由上期的市場價格決定;

③生產的商品不是耐用商品。這些假設表明,蛛網理論主要用於分析農產品。

模型

蛛網理論

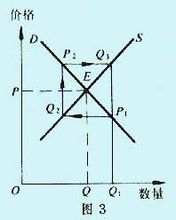

蛛網理論蛛網理論的模型如圖所示。

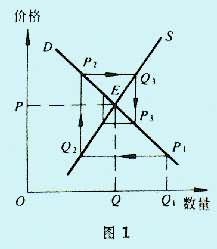

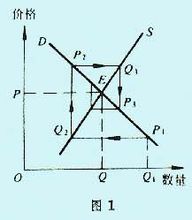

圖中P、Q、D、S、分別是價格、產量、需求函式和供給函式;t為時間。根據上述模型,第一時期的價格P1由供給量Q1來決定;生產者按這個價格來決定他們在第二時期的產量Q2。Q2又決定了第二時期的價格P2。第三時期的產量Q3,由第二時期的價格P2來決定,依此類推。由於需求彈性、供給彈性不同,價格和供給量的變化可分三種情況:

蛛網理論

蛛網理論①當供給彈性小於需求彈性(即價格變動對供給量的影響小於對需求量的影響)時,價格和產量的波動將逐漸減弱,經濟狀態趨於均衡,如圖1所示。供給彈性小於需求彈性為“蛛網穩定條件”,蛛網向內收縮,稱“收斂型蛛網”。

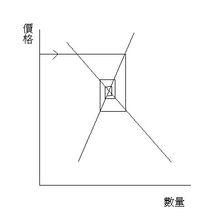

②當供給彈性大於需求彈性(即價格對供給量的影響大於對需求量的影響)時,波動逐步加劇,越來越遠離均衡點,無法恢復均衡,如圖2所示。供給彈性大於需求彈性為 “蛛網不穩定條件”,蛛網為“發散型蛛網”。

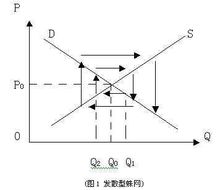

③當供給彈性等於需求彈性時,波動將一直循環下去,即不會遠離均衡點,也不會恢復均衡,如圖3所示。供給彈性與需求彈性相等為“蛛網中立條件”,蛛網為“封閉型蛛網”。

蛛網理論

蛛網理論關於蛛網理論的說明

蛛網理論旨在說明在市場機制的自發調節的情況下,農產品市場經常發生蛛網型波動,從而影響農業生產的穩定性。在現實生活中,農產品廣泛存在著發散型蛛網波動的現象。為消除或減輕農產品在市場上經常出現的這種蛛網型波動的現象,一般有兩種方法:

(1)由政府運用支持價格、或限制價格之類經濟政策對市場進行干預;

(2)利用市場本身的調節作用機制進行調節,即運用期貨市場來進行調節。