文章

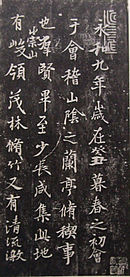

永和九年,歲在癸丑,暮春之初,會於會稽山陰之蘭亭,修禊事也。群賢畢至,少長鹹集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映帶左右,引以為流觴曲水,列坐其次。雖無絲竹管弦之盛,一觴一詠,亦足以暢敘幽情。

是日也,天朗氣清,惠風和暢,仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以遊目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也。

夫人之相與,俯仰一世,或取諸懷抱,晤言一室之內;或因寄所託,放浪形骸之外。雖取捨萬殊,靜躁不同,當其欣於所遇,暫得於己,快然自足,不知老之將至。及其所之既倦,情隨事遷,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之間,已為陳跡,猶不能不以之興懷。況修短隨化,終期於盡。古人云:“死生亦大矣。”豈不痛哉!

每覽昔人興感之由,若合一契,未嘗不臨文嗟悼,不能喻之於懷。固知一死生為虛誕,齊彭殤為妄作。後之視今,亦猶今之視昔。悲夫!故列敘時人,錄其所述,雖世殊事異,所以興懷,其致一也。後之覽者,亦將有感於斯文。

作者

王羲之是東晉偉大書法家,他一變漢魏樸質書風,開晉後妍美勁健之體,創楷、行、草之典范,後世莫不宗法。他行書字帖《蘭亭序》是他的的代表作,被書法界譽為“天下第一行書”,千百年來傾倒了無數習書者。王羲之亦因此被後人尊稱為“書聖”。

唐太宗李世民倡導王羲之的書風。他親自為《晉書》撰《王羲之傳》,蒐集、臨摹、欣賞王羲之的真跡,《蘭亭序》摹制多本,賜給群臣。在中國書法史上,帝王以九五萬乘之尊而力倡一人之書者,僅此而已。

宋代姜夔酷愛《蘭亭序》,日日研習,常將所悟所得跋其上。有一跋云:“廿餘年習《蘭亭》皆無入處,今夕燈下觀之,頗有所悟。”歷時二十多年才稍知入門,可見釋讀之難:一千六百多年來無數書法家都孜孜不倦地釋讀過,何嘗不想深入羲之的堂奧,但最終只能得其一體而已。因此,《蘭亭序》可以說是由傑出的書法智慧所營造成的迷宮。

王羲之書法中影響最大是《蘭亭序》,也是書法史上一段千古傳奇的故事:

東晉有一個風俗,在每年陰曆得三月三日,人們必須去河邊玩一玩,以消除不祥,這叫做【修褉】。

在他去世前8年,也就是東晉永和九年(公元353年)的三月初三,時任會稽內史、右軍將軍的王羲之邀謝安、孫綽等四十一位文人雅士聚於會稽山陰的蘭亭修褉,曲水流觴,飲酒作詩。曲水流觴,也稱之為曲水宴,42位名士列坐溪邊,由書僮將盛滿酒的羽觴放入溪水中,隨風而動,羽觴停在誰的位置,此人就得賦詩一首,倘若是作不出來,可就要罰酒三觥。 正在眾人沉醉在酒香詩美的回味之時,有人提議不如將當日所做的三十七首詩,彙編成集,這便是《蘭亭集》。這時眾家又推王羲之寫一篇《蘭亭集序》。王羲之酒意正濃,提筆在蠶紙上暢意揮毫,一氣呵成。 這就是名噪天下的《蘭亭序》。序文,共二十八行,三百二十四字。序中記敘蘭亭周圍山水之美和聚會的歡樂之情,抒發作者好景不長,生死無常的感慨。

翌日,王羲之酒醒後意猶未盡,伏案揮毫在紙上將序文重書一遍,卻自感不如原文精妙。他有些不相信,一連重書幾遍,仍然不得原文的精華。這時他才明白,這篇序文已經是自己一生中的頂峰之作,自己的書法藝術在這篇序文中得到了酣暢淋漓的發揮。