開發背景

蘇聯T-35型多炮塔重型坦克

蘇聯T-35型多炮塔重型坦克1930年3月,由工程師愛德華•格羅特領導的一個德國專家小組來到了蘇聯,這個組被分到位於列寧格勒的“布爾什維克”設計局編號AVO—5的專屬工廠。當時AVO—5正在研究TG—1工程,這項工程的目的就是打算教會蘇聯工程師怎么開發重型車輛,它並沒作為完整功能的生產車輛被生產。1931年8月,設計局接到由最高蘇維埃發出的一條指令:“從即日開始,必須基於TG—1型開發並且製造一種新式重型坦克,並定型為T-35”。1932年2月28日,設計局向當局報告“工程已經展開”,顯然德國人的幫助至關重要。

1932年8月20日,T—35坦克的第一個原型車完成,9月1日,它被拿到最高蘇維埃的一個特殊委員會上展示。這輛坦克在委員會的所有成員中得到了一個印象。外表上,T—35很像英國的A1E1“獨立”5型戰車坦克,許多人相信T—35是它的複製品。按照設計應當安裝一門火力強大的76.2毫米PS—3坦克炮和一挺DT機關槍,但因為PS—3的缺乏,一門威力較小的火炮被用來替代PS—3,後來才開發出了性能優良的76.2毫米KT坦克炮。

T—35的傳動裝置是從研製TG——1的經驗中總結出來的。它由汽油引擎、主要的齒輪離合器等組成的。在1932秋天進行的測試中T—35暴露了一些缺點,車輛作為研究被送到了列寧格勒,改作坦克軍團的訓練坦克。1933年2月,T—35的改進工作提上日程,在原型車的基礎上加裝新的M-17坦克引擎、新的炮塔,並且改進了傳動裝置,其他部分與在原型車一樣。1933年5月1日,當T—35在莫斯科的遊行上被展出時,它也在列寧格勒的軍事遊行上被展示。這種坦克的第一種生產型是T—35A,1933年5月,蘇聯政府制訂了大量生產這種坦克的計畫。T—35A有了許多改進,把它與它的前輩區分開來,但沒有根本性的改變。

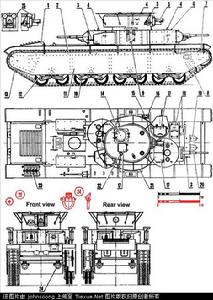

結構特點

蘇聯T-35型多炮塔重型坦克

蘇聯T-35型多炮塔重型坦克不過,“三頭六臂”的t-35並不是戰場上的驕子。它裝甲太薄,機動力太差,火炮也不夠有力,既無法摧毀敵軍的新型坦克,又承受不住反坦克武器的攻擊。而且它人高馬大,倒成了戰場上最好的活靶子。說到底,t-35隻是作為步兵支援武器而設計生產的,根本不是單炮塔專用坦克的對手,蘇德戰爭爆發後沒多久便被消滅殆盡。“三頭六臂”的“陸地巡洋艦”最終成了中看不中用的擺設,只能在博物館里了卻餘生,任人憑弔。

t-35坦克的動力裝置為一台368千瓦(500馬力)的航空水冷汽油機。傳動裝置為機械式,行動裝置採用平衡式懸掛裝置和小節距履帶,每側有8個小直徑負重輪。坦克的最大速度為30千米/小時,最大行程150千米。其裝甲厚度達10~30毫米。

蘇聯T-35型多炮塔重型坦克

蘇聯T-35型多炮塔重型坦克新的T—35A有一個更長的底盤、更小的車體和改進的裝甲,還有一些另外的改變。根據生產計畫,所有的工廠應該在1933年6月動工製造T—35A,但是由於未預見到的問題,他們才從1933年8月開始,最後的組裝在1933年10月18日開始,11月1日終於完成。按照1933年10月25日的一份政府訂單,工廠不得不在1934年1月1日前完成5輛T—35A坦克和一個T—35B,但是直到那天僅僅有一輛坦克被完成,T—35B則根本沒有開工製造。生產T—35A坦克是極其昂貴的:一輛要花費525000盧布,這大約可以製造9輛BT—5輕型坦克,這也是它後來被取消的原因之一。

根據生產計畫,工廠不得不做了調整以節省生產費用。然而工廠工程師仍然遇到了許多問題。例如,坦克的履帶太容易斷裂,並且M-17引擎使用時經常過熱。1937年,T—35的底盤、方向離合器、驅動器柄和坦克油都被改進,由於這些改進,T—35的可靠性大大地增強了。然而,T—35的裝甲防護完全不符合現代戰爭的要求,因為車輛已經是太重了,再增加它的裝甲是不現實的。1937年,T—35的炮塔改造成圓錐形,新坦克的生產在1938年末開始。

蘇聯T-35型多炮塔重型坦克

蘇聯T-35型多炮塔重型坦克駕駛員處於一種更為糟糕的境地,他的艙口不能被打開,只能從附近鏇轉的機槍炮塔出入。如果這座炮塔被堵塞,駕駛員就根本不能逃跑,坦克的全體乘員可能成為他們的自己坦克的“囚犯”。第一輛生產型T—35被送往第5重型坦克團。1935年12月12日,這個團被重新編入第3重型坦克旅。該旅擁有3個坦克營、一個用來訓練的坦克營和一些支援單位。它被用來作為突破期間增強步兵和坦克部隊的中堅力量。

T—35裝備部隊後,它極差的機動性和靈活性暴露出來。一份來自第3重型坦克旅司令部命令指出:

蘇聯T-35型多炮塔重型坦克

蘇聯T-35型多炮塔重型坦克2、若干車輛同時通過多跨度銜接的橋樑,必須注意在它們之間要保持50米的距離;

3、在所有情況下,坦克的速度應該不超過15公里/小時。

T—35坦克似乎只是一種蘇聯坦克生產能力的象徵。

戰場表現

蘇聯T-35型多炮塔重型坦克

蘇聯T-35型多炮塔重型坦克衛國戰爭時期,T—35坦克作為特種裝備服役於預備役坦克團,參加了莫斯科戰役,總算有了實戰的機會,這種坦克龐大的體型倒把德國人嚇了一跳,但T—35實在是樣子貨,設計嚴重脫離戰場實際,體型巨大但裝甲薄弱(正面最厚只有35毫米),很容易就被德國坦克擊穿。第8方面軍的48輛T—35坦克在戰鬥的第一個月就大部損失,其餘的因機械故障來不及修理就被遺棄,莫斯科戰役後,T—35坦克銷聲匿跡,也意味著多炮塔坦克的沒落。

1938年,根據史達林的要求,蘇聯工程師曾準備設計一種超級重型多炮塔坦克以取代T—35(編號T—39),它被設計成重95噸,裝備一門152毫米炮、一門107毫米榴彈炮和一門45毫米炮的龐然大物,由於必須用2台總計1200馬力的發動機驅動,所以這個設計也隨著T—35的慘澹經歷而被取消。

性能參數

蘇聯T-35型多炮塔重型坦克

蘇聯T-35型多炮塔重型坦克長度/寬度-9.72m/3.20m

高度3.43m

重量52噸

乘員數11人

發動機M-17M型500馬力

最高行進速度公路30km/h,越野19km/h

最大行程公路150km,越野70km3T#_"4

耗油量(升/百公里)公路607,越野1300

燃料載量910升

爬坡性能35°

涉水深度1.2m

越障高度1.19m6

越壕寬度4.6m

主要武器

76.2mm坦克炮,24倍(早期16倍)口徑,備彈96發;仰角-5°~+25°

45mm(早期37mm)坦克炮兩門,備彈220發

5X7.62mmDT機槍(兩挺位於機槍炮塔內),備彈10000發