概述

位於大慶長垣北部薩爾圖構造上的第一口探井薩66井(原名薩1井)於1960年3月11日完鑽噴油,試油初期產量達到148噸,生產能力遠遠超過大慶長垣南部的探井。會戰領導小組根據薩66井的新情況和地質技術人員的分析,預計到長垣北部的油層厚度大、產量高,同時靠近鐵路線,交通更便利,因此當機立斷,改變會戰部署,把主攻地區從大同鎮附近移往北部的薩爾圖。

歷史

大慶油田

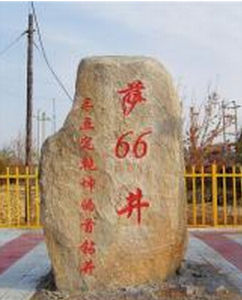

大慶油田大慶油田會戰時根據勘探總體方案,按照2.5平方公里的格線排列更名為薩66的“三點定乾坤”首鑽探井。這口井有著許多鮮為人知的故事,最精彩的註解是:1959年9月26日松基三井石破天驚噴出的第一股工業油流標誌著發現了大慶油田。然而,油田面積到底有多大?油層有多厚?儲量是多少?親自指揮松遼勘探的余秋里部長興奮之中考慮最多的是如何選準突擊方向。1959年的12月,紛紛揚揚的瑞雪給聚集在大同鎮的地質師們送來了一份特殊的驚喜,地質部長春物探大隊剛解釋出松遼盆地北部的地震構造圖,一米多長的圖幅上面清晰地標出在松基三井以北還有三個隆起環環相連,面積足有幾百平方公里,構成了一個被稱為長垣的地質構造。地質專家們分析後認為整個長垣極有可能都是蘊藏油氣的圈閉,建議在三個構造的高點上各打一口探井迅速摸清情況。正為摘掉石油落後帽子而焦急的余秋里部長,立即調遣從四川匆匆趕來的32139鑽井隊開赴三個構造中間的一個高點上,指示鑽井隊不取岩心快速鑽進。1960年的2月20日,肆虐的西北風呼嘯著席捲大荒野上的冰雪,隊長韓福寶做夢也沒有想到鑽頭剛挺進到680米的深度就鑽到了預示油層即將顯身的標準層,從765米開始出現了顆粒粗大而又含油飽滿的油砂,鑽到825米之後上返的泥漿中不斷漂浮起油花,所有的跡象表明薩66井鑽遇到了厚度遠遠超過松基三井的好油層。3月5日薩66井鑽進到1089.4米的深度完鑽,3月8日固井,3月10日射孔,3月12日以後用三種規格的油嘴試油,最高日產量達到112.4噸。

一鳴驚天的大發現,為石油大會戰籌備會議掀起了戰略調整的波瀾,主持會議的康世恩副部長馬上意識到長垣的北部是高產地區,立即請示余秋里部長做出了會戰的中心由大同鎮向鄰近濱州鐵路線的薩爾圖地區轉移的重大決定。隨後在總地質師李德生的主持下,依據薩66井取得的試油資料,將新發現的油田命名為薩爾圖油田,鑽遇的三套產油層系按從上到下的順序定名為:薩爾圖、葡萄花和高台子。薩66井雖然不是發現大慶油田的標誌井,但卻是“三點定乾坤”的報喜井,是引導石油大會戰選擇了主戰場的功勳井,是揭示長垣中部油藏奧秘的先驅井。

翻開井史,更名為南2-6-31井的薩66井,很長一段時間保持著旺盛的產油能力:1976年還在自噴生產,每天以八九十噸的產量呼喚著人們對它的關注,80年代改為電潛泵機械採油,後因大量出砂於1984年11月被迫關井報廢。

走完了一生的薩66井,被遺棄在解放南村薩大路西側的荒地上被掩埋,沒有標識,沒有墳冢,甚至連管理這個區域的採油工也很少有人知道它的存在。退出採油序列的薩66井無法表述自己的遺憾,不再有人翻閱的井史落滿了塵埃,它誕生時的榮光已經淡去,締造它的發現者們僅有幾位健在老人還能粗略的回憶出一些片段。50年來,人們的眼光過多地關注了石油產量昂揚向上攀升的紅色曲線,卻忽略了產生源泉的起點逐漸墜入了蒼涼。薩66井本不該沉寂,更不能永久的消失,作為生產井的價值它已經完成了使命,但是作為愛國主義教育的基地,它還有尚待開發的無限活力!