醫學理論

蒙古族傳統醫學,簡稱蒙醫學,是蒙古民族逐漸積累的獨特的醫藥學理論和治療方法。蒙醫學既是蒙古民族豐富的文化遺產之一,也是中國傳統醫學的重要組成部分。 它以長期與疾病鬥爭中所積累起來的傳統醫療實踐經驗為基礎,它吸收了藏醫、漢醫及古印度醫學理論的精華,逐步形成具有鮮明民族特色、地域特點和獨特理論體系、臨床特點的民族傳統醫學。蒙醫有一千多年的歷史,結合蒙古人生活在高寒地區,多戶外活動,多肉食的特點,發展了自己獨特的優勢。基本也是用草藥、針灸、推拿等方法治病,其間也受中國中醫的影響很大,以前也摻雜著薩滿教的迷信,如跳大神之類,但現在已經進行研究,去其糟粕,如同中醫學一樣,成為中華人民共和國衛生行政部門承認的一種醫學方法。

蒙醫學認為要說明藥物對人體起作用的複雜關係時,首先要研究整個宇宙與地球上包括人類在內的動植物之間的對立統一、相互依賴並存的辯證關係。世上萬物要保持生態平衡、正常並存的主要因素是它們之間都存在著一定程度的相互滋補、對立、抑制、增減、滲透和被滲透等相剋關係。醫生的整個防病治病的過程是利用藥物與人體之間的對立統一的矛盾解決機體發生病變之後,又得到恢復正常或長壽的目的。

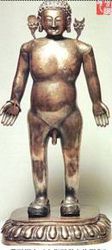

蒙醫銅人

蒙醫銅人蒙醫學的理論體系是以整體觀念為指導的樸素的唯物論和自發的辨證法為主導。在蒙醫學理論中陰陽,五元、三根、七素、三穢是生理、病理、診斷治療原則的辨證理論基礎。

蒙醫學自古以來以陰陽變化的相互關係來說明人體的組織結構、生理功能、病理變化疾病的診斷和治療以及確定治療原則。

五元學說成為蒙醫學理論體系的綱要,分別歸屬於土、水、火、氣、空。蒙醫學認為人體是一個統一的有機整體,其各個部分之間都有密切聯繫,這種相互聯繫和構成,均和五大元素密切相關。

三根是人體賴以進行生命活動的三種能量和基本物質----赫依、希拉、巴達乾的簡稱。三根的功能不僅表現在正常的生理活動中,同樣也表現在異常的病理變化中。

七素為構成人體的基礎物質----飲食精華、血、肉、脂肪、骨、骨髓及精液。七素在有機整體的內部運動中屬陰性範疇,有顯示人體第二特性的作用。七素內部也存在著引起矛盾運動的因素。

所謂的三穢指人體吸收食物的養分後,污物、殘渣以大便的形式排出體外;存在於人體內的糟粕以尿的形式排出;汗液能使皮膚潤潔,起固表的作用。

病理學是以陰陽學說為主導,以人體基本組成部分之五元、三根七素的相對抗關係為基礎,研究發病原因、因素、病變過程,同時分析研究病因、發病部位及疾病本質的學科。

診斷學是蒙醫學的重要組成部分。它是以蒙醫學基礎理論為依據,指導臨床實踐的一門科學。在基礎理論的指導下,以問、望、切三診方法從整體觀念出發,重視疾病的客觀反映與內在病變的聯繫,對疾病進行行之有效的診斷。

蒙醫學中以重治病因為前提的原則是治療疾病時必須堅持的基本原則,也是就是治療原則。其一,針對病因施治,其二,結合病情,辨證施治。

蒙醫學根據自己的理論體系,研究人體形成,生長發育,衰老,死亡等生命活動的規律,在此基礎上,開展防病治病和使人延年益壽的工作。任何醫學理論體系都來源於臨床實踐,又反過來指導臨床實踐的。蒙醫學也不例外,在漫長的歷史發展中與疾病鬥爭中積累了豐富的傳統醫療實踐經驗,在樸素的唯物論和自發的辨證法思想的影響和指導下,不斷地得到充實和提高逐步形成了獨特的民族醫學理論體系。

蒙醫學以獨特的理論體系 ,獨到的臨床療效為蒙古民族繁衍生息、發展壯大作出了應有貢獻。同時,蒙醫藥以安全、質優、有效、價廉等特點深受廣大民眾的信賴。相信,在黨和國家的真確領導下蒙醫藥學的明天更為輝煌!

發展歷史

春秋戰國時期,北方民族地區的遊牧經濟已經有了相當的發展。牧民飼養的駱駝被中原視為“奇畜”,他們把用駱駝奶作成的“酥”作為補養身體的佳品。蒙醫傳統方藥還有很多“酥製劑”、“酥引子”。另外還有“馬乳療法”等等。唐代,早在公元七世紀文成公主和金城公主進藏時期,在西藏有位醫生,當地人民叫他“蘇克布門巴”(藏語,意為蒙古醫生)。由於他的醫術高明,被人們譽為“起死良醫”。元代,是蒙醫闡古啟新時期。元世祖忽必烈時,在宮廷里“設掌飲膳太醫四人”,專門從事飲食營養衛生的研究。飲膳太醫忽思慧,曾編著一部《飲膳正要》(公元1330年),書凡三卷,是我國最早的一部營養學專著。 13世紀初,元太祖成吉思汗統一全蒙古民族以後,同國內各兄弟民族, 特別是同漢族之間的往來更加密切,與印度、阿拉伯和歐洲等國家和地區的通商及文化交流也隨之開始。於是蒙古民族的經濟文化也得以發展,有了手工業,創造了蒙古文字。西藏醫學家宇妥·元丹貢布所著的《四部醫典》里, 也有"蒙古灸"的記載, 並在《宇妥·元丹貢布傳略》一書中提到"蒙古放血療法"。常年馳騁在廣闊草原上的古代蒙古人,經常發生戰傷、摔傷、骨折等疾病, 客觀要求他們不斷摸索克服這些病症的方法。因此,正骨、 正腦療法也是早期蒙醫的重要內容之一。還有對傷口的"燒灼療法"、重傷者的"腹罨療法"(即把牛或駱駝的腹腔剖開,將傷者放入,利用其溫施療)。 在元代,飲食療法得到較為系統的總結和發展。著名的元代宮廷飲膳太醫、 蒙古族營養學家忽思慧所著的《飲膳正要》中,記載大量的蒙古族飲食衛生及飲食療法的內容。如常用的馬奶、牛骨髓、乳酪及營養衛生的內容在該書中占有相當的比重。此書在祖國醫學營養學中占有重要的歷史地位。蒙漢兩族醫藥很早就有交流。隨·巢元方《諸病源候論》中就載有很多北方民族的醫療衛生知識。許多北方少數民族醫家則致力於研究漢醫,並介紹到蒙古地區。如宋《聖濟總錄》在南宋時即已散失,後由"夷狄"所存的抄本得以保存。遼代的耶律庶成則把一些漢醫學的方面的書譯成少數民族文字廣泛傳播。還有直魯古寫出《脈訣針灸書》一卷受到中原人民的重視,在明人陳弟編的《世善堂藏書目錄》中仍有著錄。元代蒙醫學家沙圖穆蘇用漢文撰成《瑞竹堂經驗方》十五卷,書中反映出蒙醫學的某些特點,如治療風寒濕痹的方劑較多,該書所載方劑達數百首,其中有些方劑實用而有效,至今仍為醫家所樂用,如《八珍散》、《四味香附丸》等方劑,均出自該書。用沙漠中生長的地錦草乳汁治療創傷的方法,至今仍在套用。森林地帶的蒙古人對草藥的知識尤為豐富。如14世紀拉西德丁所著的《史集》中記載:"兀刺速惕、帖良古惕和客思的迷等這些蒙古部落的人,不但熟悉蒙古藥劑,並以蒙古療法醫病之事,頗有盛名。"隨著與國內各兄弟民族和阿拉伯、印度以及歐洲國家之間的經濟文化交流不斷發展,蒙古肉蓯蓉和動物性藥物傳到內地和國外;同時,內地和外國的藥物也傳入蒙古地區,促進了蒙藥的發展。

14世紀,蒙古族翻譯家沙拉布僧格,將古代印度巨著《金光明最勝王經》從維文、藏文譯成蒙文。在該書第24章里摘述《聖心八部醫法秘書》中的"平息由赫依、希拉、巴達乾引起的疾病和聚合性病症的理論"。隨而古代印度醫學的部分基本理論初次傳播於蒙古地區。16世紀,明代中、末葉隨著西藏喇嘛黃教輸入蒙古,藏醫也隨之而來到蒙古地區。1576年,藏醫經典著作《四部醫典》傳到蒙古。印度佛教巨著《丹珠爾經》於17世紀末被譯成蒙文其中包括古代印度醫學巨著《壽命吠陀(八支心要集)》。對蒙醫的發展起了重要作用。蒙醫吸收了藏醫學及古代印度醫學的以陰陽、五元學說為基礎的赫依、希拉、巴達乾理論和七要素理論以及漢醫知識,結合蒙古地區特點及民間療法,創造性地加以改造和發展。在18世紀時,已經形成了以寒熱理論為主導的理論體系。湧現出許多蒙古族醫學家,編寫註解和補充《四部醫典》的書以及其它醫著,對蒙醫學的發展做出很大貢獻。

蒙醫學包括基礎理論、蒙藥與蒙藥方劑、臨床各科等幾大學科。蒙醫基礎理論主要研究人體生理、病理、疾病的診斷和治療原則以及治療方法等,對臨床各科具有指導意義的一門學科。蒙醫學理論來源於臨床實踐,又反過來指導臨床實踐,並在實踐中不斷得到充實和發展。它不僅僅是醫療經驗的積累,而且具有從實踐中升華出來的一套學術理論。在漫長的歷史發展過程中,接受古代樸素唯物主義和辯證思想—陰陽、五行學說的影響,吸收了印度醫學、藏醫學、中醫學的部分基礎理論,不斷地得到了充實和提高。蒙藥學是對蒙藥進行全面研究的學科,主要研究每味蒙藥的來源、形態、產地、品種和真偽的鑑別、性味、功效以及採收、加工、炮製、貯藏等。蒙藥學還總結出了一整套用藥規律,套用於臨床,而達到防病、治病和健身目的。方劑學是以蒙醫基礎理論為指導,為防病、治病而研究配製、藥物套用的一門學科。內容包括蒙藥的配置原則、配方規則、配方劑型、配製工藝、方劑功能、主治、用法與用量等。蒙醫臨床各科包括內科、外科、溫病科、婦科、兒科、傳統療術科、骨傷科、五官科、皮膚科等。都以蒙醫基礎理論為指導,對疾病進行辯證分析、診斷和治療的具有獨具特色的學科。

醫學貢獻

蒙醫學

蒙醫學1、在《四部醫典》里,對寒熱症,雖有"所有疾病歸納起來有寒熱兩類"的觀點,但沒有專述"寒症"的篇章。18世紀蒙古族醫學家伊希巴拉吉爾,將《四部醫典》的理論同多發寒症之蒙古地區的特點和蒙古傳統醫學的《寒症》理論加以結合,在他所著的《甘露四部》中,把"寒症"、"熱症"兩章列於"十要症"之首位,並寫了"寒熱相搏"、"寒熱互相轉化"等數章,豐富發展了"寒熱症理論"。

2、關於六基證,在《四部醫典》里只歸納為寒熱兩類,而末提為基證。伊氏在《甘露之泉》中,對生理、病理、診斷、治療原則和方法等,從理論上作了精闢闡述。並提出:"在赫依病、希拉病、巴達乾病三病之上,加血病、黃水病和蟲病三者則為六基證"。又在《甘露點摘》一書中,伊氏重點論述臨證各科疾病的治療外,還附加了腹泄劑等7種療法和溫泉浴等5種術療,並對他提出的"六基證"理論作了進一步的補充。外科學方面的理論和技術也有很大發展。如清代蒙醫、傑出的手術家綽爾濟墨爾根對於糾正四肢不能屈仲的關節脫臼、骨折等,常能手到病除,整復如舊。同代蒙醫覺羅·伊桑阿,採用冰凍麻醉法,切開整復粉碎骨折,使其聯綴,然後用桑白線縫合,效果很好。他還招收了許多徒弟,在傳授醫術方面進行嚴格訓練,作出很大貢獻。雍正六年(1728年),俄羅斯還派遣了徒弟,向他學習蒙古正骨術。伊希巴拉吉爾把蒙古正骨術、創傷醫治術等傳統醫療經驗結合理論編寫了很多文章;如在《甘露四部》中,他詳盡地論述了"創傷醫治術"、"骨傷療法"、"脫臼復位術"和"腦震盪療法"等之理論與實際操作的內容。

醫學創新

蒙醫學

蒙醫學對疾病的診斷方面,有奠基於《四部醫典》理論的、以問、望、切三診為主的診斷學。18世紀,羅布僧蘇勒和木寫的《脈診概要》和伊希巴拉吉爾的《甘露之泉》的"診病之法"章里所述的"切脈、檢尿、問診、憑經驗診察、舍取診察"等五種診察法;伊之《白露醫法從新》中的外傷和脫臼的診察法,《甘露點滴》中的"蒙古正腦術"等,都是把傳統診病方法與理論相結合的產物。又如羅布桑卻因泊勒的《蒙醫藥選編》、吉格木德丹金扎木蘇的《觀者之喜》、伊喜丹增旺吉拉的《珊瑚驗方》等書,對疾病的診斷,均有專章論述。隨著醫療技術的更加提高和理論體系的更加完善,按人體結構和疾病種類,逐漸有了分科。如伊氏的《白露醫法從新》,是一部以臨證各科為主的著作,分成內科、熱病科、傳染病科、五官科、臟腑病科、婦科、兒科、雜病、胎瘡、外傷、突發病以及各種中毒症等十三個大科。並附入脈診、尿診、腹瀉劑、脈瀉劑、涌吐劑、配藥須知事項、藥物炮製法,灸針放血穴位等內容。蒙古人在幾百年前首先發現鼠疫的傳染源之一旱獺,伊氏寫入了本書。

醫學沿革

蒙醫學

蒙醫學醫學教育方面,古時,醫學教育主要由祖、父輩傳授於子孫,或者拜師學醫。後來到明末清初,象綽爾濟墨爾根、伊桑阿等名醫,以帶徒方式培養繼承人。17世紀以後,隨著喇嘛黃教的傳布,蒙古各地修建很多寺廟,較大的寺廟裡成立了叫"滿巴拉倉"的蒙醫學校,開始進行有組織有系統的醫學教育。這種學校雖屬寺廟,且有佛學教育的形式,徒弟皆為喇嘛,但在當時歷史階段,成為醫學教育的基地而為蒙醫學的發展起到應有的作用。如近代著名蒙醫學家多數出自這種學校。

新中國成立後,蒙醫得到新生。對蒙醫學的繼承和發揚,黨和人民政府給予高度的重視。建國初期,政府把分散行醫的蒙醫組織起來,為他們建立門診部、聯合診所等民間醫療機構,並把部分人員安排在自治區和盟、市級醫院工作。從此,蒙醫學成為祖國醫學的一個組成部分。為了貫徹黨的發掘、繼承和發揚民族醫學遺產的方針,在自治區首府,分別在1956年和1958年相繼成立了中蒙醫研究所和中蒙醫院,部分盟市、旗和蒙古族聚居的其它省的旗縣,亦先後成立了蒙醫研究所和蒙醫醫院,調配具有豐富臨床經驗和有名望的老懞醫,大力開展了醫療和研究工作。另一方面,以舉辦蒙醫學習班、進修班、研究班或帶徒弟等形式培養和深造大批蒙醫藥人員。同時,蒐集收藏分散在各地的蒙醫古籍550餘部,還組織有一定理論水平和臨床經驗的老懞醫及編輯人員,對藏文古籍進行翻譯和整理,已翻譯出版的有《四部醫典》、《蒙醫藥選編》、《蒙醫金匱》、《珊瑚寶鑑》、《觀者之喜》、《金光注釋集》、《月王藥診》等多種經典著作。三十多年來,蒙醫們編寫出版了《蒙藥學》、《蒙漢藏文藥名對照》、《肝病治療經驗》、《蒙藥理研究》、《蒙醫驗方集》、《蒙醫學基礎知識》、《蒙醫醫療手冊》、《蒙醫內科學》、《蒙西醫結合心臟病學》、《蒙成藥標準》等多種書。