莨綢簡介

莨綢

莨綢從清道光年間南海絲織農戶將曬莨工藝運用到平紋綢上莨綢一直是家庭手工的產品,行業沒有大規模的發展。主要是當時平紋絲綢經過曬莨後降低了絲綢的透氣性,改變這種曬莨產品的缺點是直到民國4年南海絲織戶織出了紐眼通花的紗綢經曬莨後成品稱為莨紗因莨紗所製成衣穿著後會沙沙作響也叫響雲紗後取其諧音稱為香雲紗,這時曬莨的絲織品才被大量運用到人們日常生活的衣物上去。後來大家將莨綢與莨紗統稱為莨紗綢,在浩蕩的中國的工業現代化進程中漸漸低調地退出在人們的視野,在八、九十年代近乎絕跡,本世紀初,莨紗、香雲紗因其織造工藝複雜而滅絕莨綢沿用香雲紗之名以一種傳統與環保的面料從新進入人們的生活當中,進入二十一世紀後洗水工藝的完善和印花莨膠織莨的出現使其特色性增強一度成為市場上喜愛的面料但由於在功能性上與莨紗不可比擬所以在近些年其面料產品發展上遇上了瓶頸有關莨綢的故事,就這樣,再次被延續。

莨綢史記

嶺南自古為越人之地,越人使用薯莨汁浸染織物和皮革由來已久。北宋科學家沈括的《夢溪筆談》中記載:“《本草》所論赭魁(即薯莨),皆未詳審。今赭魁南中極多,……有汁赤如赭,南人以染皮製靴。”

廣東是中國的桑繭的主要產區之一,早在漢唐時期就有描寫廣東女子“採桑飼蠶”、“桑蠶織績”的章篇。明永樂年間蠶絲已有上市交易,至清雍正年間“粵段之質密而勻”、“廣紗甲天下”。民國時期南海縣首創出“白坯紗”的絞紗新產品香雲紗,白坯紗與當地特有的薯莨汁液、河塘細泥結合,經過“三洗九蒸十八曬”的手工製作,即為莨紗。

千年來,這方肥沃潤澤的土地上,人與自然和諧共處,“蠶桑、魚塘、甘蔗”的原始農業方式保持著人與生態的微妙平衡,土地肥力不歇,人從土地上獲取生命的所需,同時把剩餘的能量回歸自然,而莨綢也只能誕生在這樣一個天人和諧的環境中,世界上,還暫時沒有發現有第二個地方能夠生產莨綢。也有傳說曾經有日本人來曬莨作坊把整個過程拍攝下來,用專業儀器測量生產各種原料的成分,想把技藝複製回日本進行機器生產,也徹底失敗了。其實這只不過是行業了的從業者想讓其染整工藝添上神秘的色彩,因為曬莨的產品是特色性產品,投入大量的資源讓其工業化後產品產量提高后沒有一個很大的消費市場,反而這種原始的加工工藝有助提高其特色性。

《廣東志》記載,莨綢誕生在清道光年間南海西樵民間用薯莨染整用於真絲平紋織物上曬莨後成品稱為莨綢,一般是舊社會比較有錢的人家女兒穿著的衣物,舊社會就有男人穿紗女人穿綢的習慣。但在曬莨產品的鼎盛時期莨綢因其產品的透氣性較差一直沒被廣泛運用,一直被廣泛運用的是後來改變莨綢的缺陷性的產品莨紗因其透氣性比較適合東南亞等亞熱帶地區。

進入到二十一世紀一股以環保復古的為時尚的風讓莨綢從新進入了人們的視野,在當時行業的經營者因莨紗香雲紗出名向外界推銷產品時將莨綢冠上了香雲紗之名推出了市場。在此後某些地方在並不是莨紗綢的產地註冊了香雲紗原產地,和莨綢的原產地,並因將原本叫曬莨染整工藝因香雲紗這個名稱出名向國家申請了香雲紗染整工藝的非遺但歷史書上寫名香雲紗是莨紗的俗稱為使莨綢稱為香雲紗變成合理性連同行業制定莨綢標準其標準在實質上並沒有太大意義其最大意義是將歷史上莨紗與莨綢統稱為莨紗綢改成了將莨紗與莨綢統稱為莨綢,從而使香雲紗稱為莨綢變成合理性。某些設計師說自己如何保護了這種產品,這當中不可否定在某些方式推動了這個產品,但其實更大的是傳統文化的力量在吸引著廣大的消費者。這當中絕大部分的人和地方政府以至相關機構只是用傳統產品的名氣去推動其創意性產業以達到其所要的目的。並沒有真正去了解其產品的歷史與價值。甚至在為了達到某些目的去改寫傳統產品的歷史與特色。但這也改變不了莨綢其特色性的規律在近十年的發展中後洗水工藝的完善和印花莨的出現無疑在增強其特色性上起到了很好的作用,但產品在功能性上始終欠缺。後來即使用生紡莨、柯莨,來解決其缺陷但因其體現不出莨的風格並沒有將行業帶出特色性面料循環的規律。

制莨工藝

準備坯綢

坯綢一律剪成16米左右一段,便於工人曬莨時單人手工操作。

浸莨水

磨碎的薯莨放於竹蘿內浸於水槽中浸汁。把準備好的坯綢放入水槽中,用最濃的“頭過水”浸過綢面並不斷用手翻動,使綢匹浸透吸勻薯莨水。其濃度比例,曬莨廠里也只有一兩個老師傅才懂,他們會根據每天的進度和印染數量,隨時調節薯莨汁的濃度。這種調配全憑若干年積累的實踐經驗。

曬莨

將浸好的綢匹置於“爬地老鼠”草地上攤開曬乾,並壓上竹竿防止卷邊。曬莨是最關鍵的工藝,受日照和溫度限制很大,只能在每年的3月到11月間進行。其中7月到8月上旬(農曆小暑、大暑、立秋)日照強烈、氣溫過高,會使綢紗變硬發脆,因此不宜曬莨。而11月以後,由於北方乾燥的季候風南下,曬莨也不宜進行。

灑莨水

綢匹曬乾後,用灑桶盛著莨水灑到綢匹上,這樣重複好幾遍,以便讓新綢匹染色更均勻。灑莨水的工人有點像雜技演員,表演著某種行進間的扎馬步功夫。灑上莨水後還要用蒲葉帚掃勻。封莨水

把綢匹放到特製的封水槽中用莨水反覆浸透,再拿到曬場反覆曝曬。煮綢

將已封過莨水的綢匹置於大銅鍋中(不可用鐵鍋)用莨水煮,並不斷手工翻動,使其煮得勻透,綢匹松身,再自然脫水、曬乾,增加色澤度。反覆封莨水

反得封莨水用莨水煮綢

用莨水煮綢再封一次莨水

待之前的工序基本完成,綢匹曬乾後將其捲成筒狀。此時綢匹已成半成品。過河泥

過河泥(俗稱過“烏”) 此工序是曬莨的關鍵,必須在日出之前進行。凌晨四五點,曬莨師傅們將綢匹正面向上平攤於潔淨的地面上,把河泥均勻塗於綢面上停置一段時間,以保證河泥中的鐵質與薯莨中的單寧質充分接觸,起化學反應變烏。11、水洗

將過烏後的綢匹甩入河涌清洗,再以清晨微弱的陽光曬乾。至此,綢面已變得烏黑油亮。河泥又復回歸水中。

封莨

最後一次封莨水,再平攤於草地上曬乾。

攤霧

經過反覆曝曬後的莨紗,雖然已充分吸收了薯莨汁液,但綢匹手感較硬。為了使綢匹變得柔軟,這時還需要一個叫攤霧的工序:將綢匹在天黑時分平攤在“爬地老鼠”草地上。此時,日已西沉,草根吸收了地里的水分滋潤到草身,綢匹由此也吸收了草身的水分而軟化。卷綢、碼尺、整裝入庫

制好的綢匹放3-6個月後再取出洗水做成衣,效果最好。薯莨

印花莨綢

印花莨綢薯莨果是薯莨的球狀塊莖,胖乎乎長出地面上,或圓或柱,表面是棕黑色,內里鮮紅,新鮮采割時會流出紅色的粘液,嘗起來味道不好,極其澀舌,梁子曾經極耐心地用民間土法把薯莨果和糯米釀成酒招待過國外朋友,酒甜。在野外,只有當最大的薯莨果被人取走,底下的小薯莨果才能享有充分的養料,繼續生長。因此,人們對薯莨的適度取用不僅不會損害薯莨、破壞植被,反而滿足了薯莨生長的需要。這在生物學的角度是一種和諧的“互生”關係。用畢的薯莨渣可以作為燃材,燒成灰燼又是很好的有機肥,重歸於泥土自然,滋生萬物。

在幾百上千年的莨綢製作歷史中,嶺南薯莨就這樣在山野間天然、自由地生長著,從不需要人工種植。人與薯莨相濡以沫,彼此照顧著對方的需要。

創新

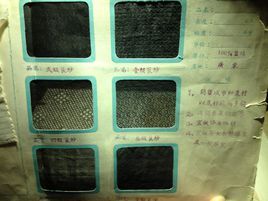

彩莨莨綢100年來就只有黑啡兩色。1958年原佛山曬莨廠後改為南方印染廠技術人員在天津印染廠研究莨綢染色獲得成功。彩莨的誕生,莨綢從此增添了和春初秋的靈動婉約。

生紡莨

生紡莨是一種生絲織物在織造上比較簡單,近來也有商家用此類產品用來曬莨,但因真絲未經脫膠,莨膠不能進入絲宿。質量不能與傳統莨紗綢相比。

柯莨

柯莨的胚料是市面上真絲織物噢根紗,產品能解決莨綢的不透氣性但織造較簡單,並不一定能做到莨紗綢的特色雙色,產品是紗但與傳統莨紗不能相比。

梁子選擇在2008春夏專場發布“月亮唱歌”中首次亮相柯莨,天地有大美而不言,靜聽天籟,原天地之美而達萬物之理。言有盡而意無窮,柯莨把現場觀者帶到了語言之外,那曾經只屬於莊子的幻虛意境。

新世紀的莨綢

獨一無二的珍貴手工面料在當今機器大量複製、產品面目單一的商品年代,莨綢堅守傳統手工浸曬的製作工藝,這份天然本性,注定了她擁有珍貴、獨特的身份。沒有兩匹莨綢會一模一樣,一切堪作藝術之作。

從本地土生植物薯莨中提取天然植物精華,還要經歷浸泡、日曬、火煮、泥封、河洗,集成諸種珍貴的天時地利五行因素,整個過程充滿了原始藝術創作般的儀式感。

因為天然加手工的加工工藝,每匹布甚至每段布的色彩都不是完全一致的,只能小批量剪裁,在手造過程中,莨綢表面會形成大小斑駁的不規則深淺斑點,被稱為莨斑,這也是莨綢獨具風格的肌理之一,從而使每一件莨綢製成的衣品都是在質感上獨一無二的絕版。

莨綢的製作,需要經過十四道之多程式繁複,而這十四道程式的要十五六天左右,最終完成仍要存放3-6個月方可裁莨製衣。同時,製作莨稠,而且必須經過陽光的暴曬才行,因此天氣的影響十分大。每年七到八月上旬,由於日照強烈,氣溫過高,所曬絲綢會變硬發脆,因此不宜開工,11月後北方乾燥的季候風南下,也不宜開工曬莨。這樣季侯日照造成的限制,讓這種只用夏秋短暫陽光曬出的布匹變得分外珍貴。

最初一批莨綢是怎樣生產出來的,500多年,已經無從考究了,發展到電氣化的現在依然堅守最傳統的手工技藝方能生產,每匹莨綢的肌理又獨一無二,品格之高,無怪,人們早就認定她是絲綢中的極品。

低碳著裝的典範

低碳是一種態度,也是一種生活方式,低碳生活是讓人們以更自然的方式對待生活和生命,減少無謂的對於地球資源的消耗。一切物質,也理應本著樸素自然的渠道進入到日常生活。莨綢恰是這樣一種物質,至今,莨綢依然用最原始最古老的人工曬莨方法製造,過程中沒有機器排放的二氧化碳,來自自然的一切原料,輾轉中又回到自然去。河泥回到小河,薯莨化作養料回歸大地。

環保中感受生活的本質之美,低碳著裝,是現在人們既時尚又環保的生活方式,要知道更多的二氧化碳其實是出自日常生活。要大家共同改變小小的生活習慣,才可以減少地球二氧化碳的排放量。知道嗎?普通一件400克的衣服被買回家後經過多次洗滌、烘乾、熨燙(以25次計)將會排放4千克左右的二氧化碳,假定其使用壽命為兩年,洗衣機洗滌92次,每次花2分鐘熨燙,全部耗電量約為200千瓦時。如果電能由煤提供,就會排放出約47千克的二氧化碳,相當於其自身重量的百倍。

莨綢進入日常生活後,依然沉默低調地奉行著與世無爭卻奉獻所有的原則。莨綢質地輕薄、挺爽柔潤,有日曬與水洗牢度佳,涼爽宜人、冬暖夏涼、汗流不貼身、防水性強、不易起皺、越洗越柔舒適等特點。平時洗滌時不需要用洗衣粉、洗衣機、燙衣機,在清水中輕輕展開拂動,汗水即可自動分離,晾在徐徐清風的地方,很快就乾,不需人工用電熨燙。

享受環保生活的精緻,最讓你心動之處,還在於莨綢如玉,你是不是也聽家裡老人家說過玉是靈性之物,越戴越碧透,可以代代相傳,莨綢也是這樣一種靈性的環保之物,她不是一般的經久耐穿,以前一件珍貴的莨綢服飾,是婆婆傳給媽媽,媽媽再傳給女兒,而莨綢本身蘊含豐富植物、礦物精華,心靜的時候可以感受到絲絲芳草氣息,親近人的體膚後,莨綢會越穿越柔軟舒適,越穿越有自己感覺,隱隱幽光靈氣逼人,不同的人會穿出不同氣質的莨綢。

她從天然中來,經過印染洗滌加工,過程中改變她的和她所觸及的一切,皆再次成為自然的一部分;不要用任何電器去碰她,她經久耐穿,經得起代代相傳。莨綢養人,人養莨綢,低碳同時享受生活的美好與精緻,不單是人與自然的相濡以沫,同樣也是人與服飾的相濡以沫,莨綢是低碳著裝的典範。

古老莨綢的現代時尚魅力

莨綢是中國絲綢的一個傳奇,從幾近失傳,相遇梁子,16年間即進入高級定製時裝範疇,一再在國際時裝發布會上展現著中國文化“天人合一”的和諧之美。不可否認,絲綢是面料中的極品,而莨綢是絲綢中的極品。

中國絲綢的魅力必然要放眼全球方可折射,公元前5世紀,歐洲國家對中國的稱呼為:賽里斯(Seres),它源自希臘語言“絲”,從漢語“絲”的音轉化的“Ser”,元老院一度制定法令禁止羅馬人貴族穿著中國絲綢,理由是防止黃金外流,穿著中國絲綢無論在哪裡都是貴族身份的象徵。莨綢作為極品絲綢,其製作需要精湛繁瑣的手工技藝和天時地利的配合,明清時代就已經譽滿天下,價比黃金。

發展至梁子天意品牌的TANGYCollection,高級定製的莨綢服裝,古老莨綢的現代時尚魅力,已經超越了一般意義上的漂亮。漂亮易逝,風格永存,當香奈兒女士在上個世紀說出這個時尚真諦的時候,她是否想到,在時空相隔的中國有一種絲綢叫莨綢。提升成色技藝後,新品種天意彩莨和靈動飄逸的生紡莨、柯莨,改寫了莨綢100年來單一的面孔。與現代時尚潮流元素的一拍即合,莨綢綻放著無拘無束的美麗,依循天然本性,溫不增華,寒不改葉,厭惡一切矯飾誇張,TANGYCollection中,高級定製的莨綢服裝向世人秀展的是現代莨綢和現代女人自身細膩悠長的氣質。

莨綢的文化魅力

莨綢不僅僅是一塊面料,她成為了當今社會一個獨特的文化符號,在文化、藝術領域展現出無限的魅力。她具有如此多的可能性,可以靈活地跨界,而本質自在,莨綢帶給人們關於時尚、文化、藝術更多更深的領悟。

2006年,哥德堡號重返廣州黃浦古港,天意莨綢禮物作為國禮贈送給瑞典國王、王后;同年再次作為政府禮品贈送給世界大學生運動會主席及夫人。

2008年,在北京798梁子空間舉辦的“隈研吾2008中國展暨梁子空間設計啟動展”,日本當代建築設計大師隈研吾作品“莨·茶室”受到了國內外藝術文化領域及媒體的高度關注。

2008年,“滲透-文化藝術展”梁文道作為特約主持,朱哲琴、隈研吾、歐陽應霽、丁乙、海山、胡野秋等各領域藝術大師從莨綢生態文化中提取創作靈感,共同詮釋“滲透”的東方內涵,莨綢被賦予了全新的生命思考與藝術呈現。此次展覽被視為藝術跨域跨界頂尖合作的新典範。6月更是舉行了盛大巡展。

2009年,在北京華貿中心的TANGYcollection旗艦店的“夏有莨風”外交官沙龍上,世界各國在華外交官員對古老的中國、多彩的中國和現代的中國有更多更深入的了解。莨綢、梁子“天人合一”的設計追求讓各國官員大開眼界。

2009年,一場名為“羌繡莨緣”——梁子牽手“壹基金羌繡幫扶計畫”的發布會上,莨綢和羌繡兩種國家非物質文化遺產形成合力,中國優秀民俗工藝時尚化、國際化進程跨出了一大步。

2009年,梁子的“天意莨園文化生態投資公司”正式成立,預計總投資3億的天意莨園莨綢保護基地,將是莨綢文化藝術活動的集中地,現正完成首期投資項目。

2009年,莨綢入選國家非物質文化遺產名錄,高端莨綢產業受到國家的關注,由此,莨綢再次成為中國文化的瑰寶。

文化遺產

梁子的努力下,莨綢在2008年正式入選國家非物質文化遺產名錄。或者,如同梁子的好友——于丹老師在《遊園驚夢》里所說,在我們幾千年的文化傳統里,能夠流傳下來的文化信物是很多的,但是,留下來的不一定是令人都得見,每個時代呈現的一定都是在價值認可範疇之內的。

于丹老師的話,耐人尋味,今天的人們把莨綢看在眼裡,賞在心裡,心頭總有種微妙的觸動,這就是物給人美的享受嗎?美也好,文化也好,也是承載在物上,為人們所感受。莨綢讓人自覺地想去保護她,本質在於,莨綢所代表的一切已經在當今社會價值所認可的範疇之內。低碳、環保、文化傳承、還有梁子“天人合一”的理念和時尚表現形式,這些在當今浮躁的商品社會,都可以讓人慢下來,靜下心,剝開凡俗,進入一個清麗、自在圓滿之境。

讓我們一起攜手,保護國家非物質文化遺產莨綢的非凡之美。