荀子(約公元前325~前238)

正文

中國戰國末期哲學家、教育家,先秦唯物主義哲學的集大成者。名況,字卿,趙國(今山西省南部)人。

中國戰國末期哲學家、教育家,先秦唯物主義哲學的集大成者。名況,字卿,趙國(今山西省南部)人。 生平活動 關於荀子的生平事跡,史籍記載較略。他約生於周顯王四十四年前後,卒於楚考烈王二十五年春申君死後不久。據說他15歲就到齊國稷下“遊學”,在稷下學風的薰陶下勤奮學習研究。後因齊敗於燕,聚集在稷下的學士各自分散,他也離齊去楚。公元前 279年齊襄王回臨淄,重新在稷下招待學士。由於老一輩的學者或死或散,荀子在稷下“先生”中“最為老師”,從而成為稷下有威信的領袖。但於齊王建十年 (前255)遭受讒言,最終離齊。他在稷下積累了長期的教學經驗和豐富的思想營養,為以後總結諸子百家之學,創立自己的思想體系打下了深厚的基礎。

齊襄王死後,荀子曾於公元前 264年左右應聘入秦。當秦相范雎問他“入秦何見”時,他除了對秦國的山川形勢、風俗民情等表示讚嘆外,特別對改革後出現的新氣象,給予“治之至也”的高度評價;但又指出“秦之所短”是“無儒”,並對秦昭王的“儒無益於人之國”的問難進行了答辯。經過全面考察,他雖然肯定了秦國法治改革的政績,但對其急劇改革和兼併戰爭所造成的內外緊張局勢深懷隱憂。他從儒家立場出發,提出用“節威反文”的和緩方式實現統一的建議,沒有被秦國統治者採用。

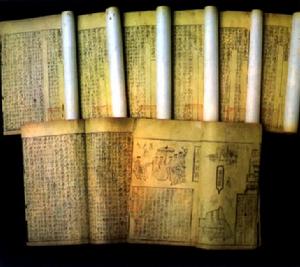

荀子約於公元前 247年左右到趙國,曾與楚將臨武君在趙孝成王前辯論軍事問題。他認為,決定戰爭勝負的不是兵器士卒和權謀變詐,而是百姓的趨向;用兵的目的不是為了“爭奪”,而是為了“禁暴除害”。如果戰爭得不到百姓的支持,即使是齊國的“技擊”,魏國的“武卒”,秦國的“銳士”,終歸要失敗。因此,“兵要在乎善附民”,把爭取民心作為用兵之道的關鍵。荀子後來到了楚國,受春申君委任作蘭陵(今山東省蒼山縣蘭陵鎮)令。晚年,他積極從事教學和著述,總結百家爭鳴的理論成果,創立了先秦時期完備的樸素唯物主義哲學體系。其思想反映在《荀子》一書中。 (見彩圖)

荀子(約公元前325~前238)

荀子(約公元前325~前238) 荀子(約公元前325~前238)

荀子(約公元前325~前238)自然觀 關於天人關係問題,經過儒、墨、道各家的一般探討,逐步深入到客觀規律性與主觀能動性的關係問題。荀子在總結諸家時,棄其所 “蔽” ,揚其所“見”,凝鍊出“明於天人之分”的辯證觀點:一方面,把道家學派“自然”、“無為”(見無為與有為)的思想改造為“不與天爭職”,主張不以主觀意志代替客觀職能,強調“天行有常”的規律性,反對背道而妄行的主觀唯心論;另一方面,又把思孟學派與天地參的思想改造為“人有其治,夫是之謂能參”,強調“制天命而用之”的能動性,反對放棄人而思慕天的自然命定論。使“天職”與“人治”,即自然無為與人道有為在較高的理論思維水平上得到統一,發展了唯物主義關於主觀能動性的思想。

認識論 荀子通過對名實問題的總結,綜合吸取稷下道家和後期墨家的理論成果,批判改造了莊子懷疑人類認識能力的不可知論和孟子片面誇大“良知良能”的先驗論,全面考察了人的主觀思維運用概念、判斷、推理等邏輯形式反映客觀實際的認識能力問題。他認為,“知有所合謂之智”,“能有所合謂之能”,人們認識世界和改造世界的知識和能力只有在主觀符合客觀的前提下才能實現。要做到這一點,必須在認識過程中充分發揮“天官”(感覺器官)和“天君”(思維器官)的作用。“天官”的作用在於通過“當簿其類”,即與不同種類事物及其不同方面屬性的接觸形成各種不同的感覺。但感覺還只是表面的、零碎的,在複雜的情況下,還可能產生錯覺。因此,還必須依賴 “天君” 發揮“征知”的能動作用,對感覺加以鑑別驗證,形成理性認識。這種認識上的辯證方法以感性認識為基礎,但又克服了狹隘經驗論的局限性,強調理性思維的能動作用。荀子認為,當人們把感性認識上升為理性認識後,就可以“精於物者以物物,精於道者兼物物”,取得認識事物、征服自然的主動權。

人性改造論 通過對人性問題的探討,荀子進一步指出,人的主觀能動性不僅表現為“制天命而用之”,改造客觀世界使其為人類服務,還表現為“化性而起偽”,改造主觀世界。他提出 “察乎人之性偽之分” 的觀點,把人們基於生理機能而產生的對物質生活的欲求歸之於與生俱來的自然本性,把為了調節這一欲求而必須具備的道德意識歸之於後天人為的社會規範(偽)。他說:“性也者,吾所不能為也,然而可化也;情也者,非吾所有也,然而可為也。”荀子認為人的自然本性可以改造變化,道德規範是人為創造的結果。他還指出,人人都可改造成為聖人,“塗之人可以為禹”,但需經歷一個長期磨練過程:“起於變故,成乎修為”,即開始於自然本性的改變,完成於後天人為的積累。這個過程既不同於孟子從先驗論出發的擴充本性,也不同於莊子從無為論出發的復歸自然,而是從自然與人為、先天與後天的矛盾統一出發的人性自我改造。他說:“可以為,未必能也;雖不能,無害可以為。”他認為具有可能性並不一定能成為現實性;另一方面,雖不能成為現實性,但也不能因此而否認這種可能性。“能不能”與“可不可”之間,既有聯繫,又有差別。但只要“肯為”,就可以化“可為”成“能為”。這種把可能性變為現實性的主觀能動性思想是荀子人性論中的積極內容。

社會起源論 荀子提出了人區別於動物而自覺組成社會群體的特殊能動性思想。在解釋社會國家起源的問題上,他不求助於天命神權,而直接從分析社會矛盾現象入手。他看到,人們一方面在物質利益上產生利害衝突,另一方面由於職業分工又需要互通有無。這種經濟利益的依存關係,使人們處於“離居不相待則窮,群而無分則爭”的矛盾之中。為了解決這一矛盾,人們通過認真思考,總結出“群居和一之道”,這就是“明分使群”。他認為,只有在生產上實行農工商賈的職業分工,在產品上確定多少厚薄的分配數額,在政治和倫理上區分貴賤長幼的不同等級,人們才能在一定關係中組成社會群體,從而在與自然作鬥爭中發揮“分則和,和則一,一則多力,多力則強,強則勝物”的能動作用。同時,在分工明確、職責清楚的前提下,人們都爭取實現自己之所願欲,避免自己之所畏恐。他得出結論說:“無分者,人之大害也;有分者,天下之本(大)利也。”在他看來,“分”所強調的雖是“不同”、“非齊”,但只有“不同”才能“一”,只有“非齊”才能“齊”,只有“明分”才能“群居和一”。這種以“分”求“一”的思想,反映了當時新興封建勢力要求以新的等級制度建立統一新政權的願望。

歷史觀 荀子通過對古今問題的總結,進一步對歷史發展中社會制度的繼承和變革的關係問題進行了探討。他從發揮主觀能動性的思想出發,認為天命可制,人性可化,社會制度應根據時代變化而進行因革損益。他反對“古今異情”的觀點,認為這種觀點把古與今絕對對立起來,或者蔽於古而不知今,強調繼承,否認變革;或者蔽於今而不知古,強調變革,否認繼承。在處理古今關係問題上,一方面,他認為歷史總是處在更新代替的發展過程中,過去由“先王”制定的社會制度,因時代久遠,早已廢弛失傳了;代之而起的“後王”建立了比過去更為“粲然”的社會制度。因此,要承認今勝於古,“欲觀千歲,則數今日”,不要“舍後王而道上古”。他提出“善言古者必有節於今”的觀點,強調根據現實的需要去研究歷史;提出“處於今而論久遠”的觀點,強調站在今天的高度去衡量古人。這就有力地駁斥了“呼先王以欺愚者”的復古論調。另一方面,他又主張“以道觀盡,古今一也”,認為反映歷史發展的普遍規律(道)是無時無處而不常在(盡)的。從普遍規律來看,古與今雖具有差異性,但更具有一致性。只有這種一致性,才能保證“百王之無變,足以為道貫”。荀子的“後王”明顯地不同於韓非的與“先王”絕對對立的“新聖”,而是與“先王”同道貫、共傳統,又具有某些時代特徵的“聖王”。這是荀子在宗法傳統的重重束縛下提出來的一種以繼承為主的溫和改革思想,反映了從奴隸制向封建制緩慢過渡的歷史特徵。

荀子哲學思想的歷史地位 荀子適應封建大統一的歷史趨勢,運用“解蔽”方法,在對戰國以來百家之說進行全面批判總結的基礎上,建立了自己的思想體系,對先秦樸素唯物主義哲學的發展作出重要貢獻。但由於時代的限制,他的理論貢獻中包含著嚴重的歷史局限性。他強調天可制,人能群,但把征服自然、組織社會的主體歸之於少數的“聖人”、“君子”;他強調“化性起偽”,但把維護封建等級的“禮義法度”永恆化為“百王之無變”的“道貫”。這些都是唯心主義和形上學的雜質。

荀子作為先秦諸子哲學的集大成者,他的思想對韓非、王充、柳宗元、劉禹錫乃至近代的嚴復、章太炎等人,都產生了不同程度的影響。但是,取得統治地位的封建地主階級並不喜歡這種積極進取的哲學,所以它在長期的封建社會裡一直沒有處於正統地位。

倫理思想 荀子從與孟子不同的方向繼續和發展了孔子所創立的儒家倫理思想,提出了一種以性惡論為基礎,以禮為核心,代表新興地主階級利益的倫理學說。他擺脫了天命論的影響,從人的自然欲望上尋找道德的根源。

荀子認為,人性是先天而生、不學而能的,人性就是惡,就是飢而欲飽、寒而欲暖、勞而欲休,就是好利、嫉妒、喜歡聲色,順人性發展,就會出現暴亂。而人類為了生存,為了戰勝自然,必須結成一定的社會組織──群,維持一定的等級秩序──分。這就要求有禮,即有道德。禮可以“養人之欲,給人之求”。但是,他又認為禮是聖人制定的。這樣,他在道德根源問題上就陷入矛盾境地。荀子提出了一個包括仁、義在內,而以禮為核心的道德規範體系。他所謂的“禮”,對奴隸制宗法制度有所改變。但他又特彆強調“分”、“辨”、“別”,主張“貴賤有等,長幼有差,貧富輕重皆有稱者也”。他不但繼承了儒家關於“人倫”的思想,而且認為“君臣、父子、兄弟、夫婦,始則終,終則始,與天地同理,與萬世同久,夫是之謂大本”。從而使 “人倫” 絕對化、永久化,表達了新興地主階級建立新的宗法等級制度的願望。

在義利關係上,荀子肯定義與利是“人之所兩有”。但又堅持重義輕利。認為重利輕義,義利兩失;重義輕利,義利兩得。他還分析了榮辱這一對範疇。

荀子特別重視道德教育,提倡用禮義來改變人類原來的惡性。他重視外部環境對道德的影響,要求“注錯習俗”;重視後天的學習和積累,要求人們“積善成德”,以成為封建社會中理想的君子和聖人。

邏輯思想 荀子也是對先秦邏輯思想最有貢獻的思想家之一。他繼承並發展了孔子的正名思想,創造了以正名為中心和目的的邏輯體系。他在其《荀子》一書中的《正名》、《解蔽》、《非相》等篇比較集中地反映了自己的邏輯思想。

荀子認為,“實不喻然後命,命不喻然後辭,辭不喻然後說,說不喻然後辯”。他所說的命、辭、說、辯指的是人們的基本思維活動形式。在他看來,名是反映許許多多事物的思維形式,相當於形式邏輯的概念或語詞;辭是連屬不同的名以說明一個思想的思維形式,相當於命題、判斷或語句;辯、說是針對同一個論題的不同說法以辨明孰是孰非的思維形式,相當於推理和論證。荀子關於名的論述最多,貢獻也最大。他詳細闡述了名的作用、名的認識基礎以及制名的原則和方法。他認為,名在認識上的作用是“別同異”,在政治上的作用是“明貴賤”。同異別,貴賤明,人們之間就可以正確地交流思想,做起事來也會比較順利;否則,人們的思想交流就會受到阻礙,事情也就辦不好。荀子從唯物主義的立場出發,揭示了形成名的認識過程,他指出,名的形成首先要靠人的“天官”即目、耳、口、鼻、體接觸事物,獲得經驗材料,並經過“天君”即心對經驗材料加工、整理。而且,由於人們的天官和天君的機能是相同的,因此對同一認識對象就會有相同的反映,從而形成統一的名即概念。

荀子還比較系統地探討了制名的原則和方法。他提出,“同則同之,異則異之”,同實者莫不同名,異實者莫不異名,能用一個字表達一個名的就用一個字表達,不能用一個字表達的就用兩個以上的字表達;要遍舉一類事物的全體就用共名,要偏舉一類中的部分事物則用別名。他還指出,“名無固宜”,“約定俗成謂之宜”;“名無固實”,“約定俗成謂之實名”;同時還強調從時間,空間、狀態、變化等方面稽核事物的實際數量,進而去制定數量之名。

荀子關於共名與別名的思想,具有深刻的理論意義:①他對名作了分類,把名分為共名和別名兩類,進而把共名再分為一般共名和大共名,把別名再分為一般別名和大別名。②他明確指出共名和別名具有屬種關係,而屬種關係是相對的,因為共名之上還有共名,別名之下還有別名。③他說明了名的推演有比較明確的概括和限制的思想,認為“推而共之”是概念的概括,“推而別之”是概念的限制。但又認為概括和限制都不是無止境的,“至於無共然後止”,“至於無別然後止”。

荀子十分強調正名。 他所謂的正名, 就是要使名正確地反映實,做到“名聞而實喻”、“名定而實辨”。他在同詭辯的鬥爭中,總結出“以名亂名”、“以實亂名”、“以名亂實”的三惑。在他看來,“以名亂名”,是歪曲共名和別名的關係,或者用共名抹煞別名之間的區別,將共名和別名混同起來;或者利用共名和別名之間的區別,把別名排斥在共名的外延之外。荀子認為,宋鈃所提出的“見侮不辱”,就是抹煞了“義辱”和“勢辱”的區別,並把“辱”這個共名和“勢辱”這個別名混淆了,從而否定了一切辱,犯了“以名亂名”的錯誤。“以實亂名”,是用個別情況下的實,去否定反映事物一般性質的共名。荀子認為,惠施所說的“山淵平”,就是以個別山和淵同高的事實,否定反映山和淵一般性質的“山”和“淵”之名。所謂“以名亂實”,是用關於事物之名否定某種事物。荀子舉出“有牛馬非牛”的命題,認為把“牛馬”說成“非牛”是違反事實的,因為牛馬裡面包括牛。荀子對“三惑”的分析儘管有不準確的地方,但他強調名的確定性,堅持名實相符的原則,反對各種形式的混淆名和名實相違的錯誤,具有重要的意義。

荀子在辨、說方面提出了“以類度類”的推類思想。他認為,世界無比廣大,事物異常複雜,人雖有認識世界的能力,但由於壽命、活動條件等限制,卻不可能只憑自身的條件親知世界上的複雜事物。因此,要認識事物,就要善於“假物”和“操術”,充分利用各種有利條件,多掌握一些認識事物的方法和手段。荀子重視推理,認為“聖人”之所以不可欺,原因之一就在於他們懂得推理。他指出,“以類度類”的前提是“類不悖,雖久同理”,即同類的事物必有相同的本質。因而只要已知某一特定對象具有某種性質,就可推知同類的另一對象也具有此種性質;已知某類事物的共同的本質,就可推知該類的任一事物也具有此種性質。在推理論證中,荀子強調要“知類”,不能在類的同異上發生混亂,同時要有充分的理由。

荀子從儒家立場研究邏輯,把邏輯和政治倫理緊密地結合在一起,認為名辯之士是脫離國家治亂和社會倫理去探討邏輯問題的,並因此對後者持批評態度。這在一定程度上妨礙他積極吸取先秦名辯之士的邏輯成果。他的正名邏輯體系,也顯現出珠石混雜、偏枯畸形之弊。有的學者認為,荀子只研究了名的理論,還沒有形成一個邏輯體系。