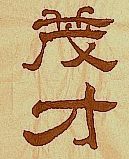

概述

即“秀才”。東漢時,為了避諱光武帝劉秀的名字,將“秀才”改為“茂才”。

起源

茂才,又作茂材,是漢代的另一種察舉常科,西漢時原作秀才,到東漢時因避光武帝劉秀的諱而改為茂才。茂者,美也。茂才者,有美才之人也,即優秀人才。明清兩代稱為生員。

《漢書》記載,武帝元封五年(公元前106年),因感朝廷里文臣武將缺乏,急須選拔新的人才,乃下詔令各州郡察舉吏民中有“茂才異等”之士,舉薦給朝廷。開始察舉茂才只是特舉而非常科。建武十二年(公元36年)光武帝下詔令三公、光祿、御史、州牧等歲舉茂才各一人,從此茂才由特舉變成了歲舉常科,成為僅次於孝廉的一種察舉科目。其特點:

第一,舉薦者的多重性。西漢時期茂才的舉薦者不僅有州,而且還有郡,另外還有派員專舉,包括列侯、丞相、光祿、御史、中二千石等等,到東漢,舉薦者主要是王公、將軍、光祿、司隸,以及各州刺史,與察舉孝廉幾乎清一色的郡國完全不同。

第二,茂才的組成往往比較複雜,其中既有官員、州郡屬吏、孝廉,也有太學生和平民,但以已仕官吏和孝廉為主要來源。這與孝廉多從平民中產生完全不同。從對茂才的任用看,絕大多數茂才擔任縣令或相當於縣令一級的官職,這和孝廉多數僅拜為郎官的使用情況有很大的不同。根據漢制,郎官俸祿三百石?

沿革

秀才是古代中國對某些士大夫的稱呼。明清時,一般指通過了科舉中院試的生員,屬士大夫中的最基層。察舉制時期秀才一名在隋朝科舉開始以前已有。在漢朝使用察舉制時,由各州推舉的民間人材稱之為“秀才”。東漢時為避漢光武帝劉秀之諱,將秀才改名茂才,或稱茂材。茂才科主要是選拔奇才異能之士,所以通常稱“茂才異等”或“茂才特立之士”。秀才最初為特舉,在西漢後期成了歲舉,舉主為刺史,遂形成州舉秀才、郡舉孝廉的體制。隋朝開始開科取士,最初亦為取秀才。到了唐朝初年,秀才是常科考試的一種。但後來「秀才科」被廢,秀才一詞一度變成了讀書人的泛稱。到了宋朝時,凡經過各地府試者,無論及第與否,都可以稱為秀才。故此當時有「不第秀才」之稱。明、清時,秀才是經過院試,得到入學資格的“生員”的俗稱。得到秀才資格,是進入士大夫階層的最低門坎。成為秀才即代表有了「功名」在身,在地方上受到一定的尊重,亦有各種特權。