生平

英格瑪·博格曼

英格瑪·博格曼  英格瑪·博格曼 1961年

英格瑪·博格曼 1961年 雖然他在一個虔誠的路德教家庭中長大,但是博格曼卻陳述了直到創作 《冬之光》(Nattvardsgästerna,又譯為《冬日之光》)之後,才接受了他在八歲便喪失了信仰。

1934年,在博格曼16歲的時候,被送到 德國的朋友家度暑假。人們普遍相信他在威瑪出席了 納粹黨的集會活動並見到 阿道夫·希特勒 。之後他在自傳《魔燈》(Laterna Magica)中寫到有關他逗留在德國時,德國家庭如何把一幅阿道夫·希特勒的肖像放在他床邊的牆上的內容,並且還寫下了「多年來,我在希特勒的立場上,為他的成功而高興,也為他的失敗而悲傷」這樣的文字。

1937年,博格曼進入 斯德哥爾摩大學學院(後來的斯德哥爾摩大學)就讀,主修文學與藝術。他花了大部分的時間在學生戲院中,而且變成了「名副其實的電影耽溺者」(genuine movie addict)同一時間,一個無事實根據的牽連使得他跟他父親在後來幾年中決裂。雖然他沒有從學校畢業,他還是寫了很多的劇本,有些是歌劇,而且變成戲院里的助理導演。當他1942年在戲院工作時,他第一次有機會執導他自己的劇本《Caspar's Death》。這齣劇交給斯文斯克電影工業公司(Svensk Filmindustri)的成員觀看,並且為他帶萊了一個寫電影劇本的工作。

1943年,他與愛絲·費雪(Else Fisher)結婚。

1960年代末,博格曼在瑞典哥特蘭的法羅島生活了很長時間,並在這裡製作創作了許多電影。

有一個完成於2005年的法羅島對於博格曼最後的訪談中,博格曼提到在自我放逐的日子中傷害非常大,他實際上失去了人生中珍貴的八年時光。博格曼於2003年12月從電影工作中退休。他在2006年10月動了臀部手術並且復原得很慢。2007年7月30日,他在睡夢中於他法羅島的家中安祥地過世,享年89歲。另一個知名的電影導演米開朗基羅·安東尼奧尼也在同一天過世。2007年8月18日,他在法羅島私人喪禮中下葬。他在該島上的墓地位置目前是個秘密。雖然他葬於法羅島,但是他的名字與生日已經在他死前數年就刻寫在斯德哥爾摩省Norrtälje自治區Roslagsbro墓園中他妻子的名字下面,代表他曾經希望葬在這裡。

思想的放縱及回歸階段

英格瑪-伯格曼 曾獲四項奧斯卡獎

英格瑪-伯格曼 曾獲四項奧斯卡獎 調查把重心集中在一筆宣稱1970年在博格曼的瑞典公司Cinematograf與它的 瑞士子公司Persona之間,總值500,000克朗的交易(子公司設立的目的大多是用在付給外國籍演員的薪資)。博格曼在1974年被 瑞典中央銀行通知之後解散了子公司Persona,並隨後提出所得報告。1976年3月23日,特別檢察官安德斯·努德納德勒(Anders Nordenadler)取消了對博格曼的告訴,並說這樣宣稱的「犯罪」並沒有法律基礎,就相當是「控告一個人偷了他自己的車子」。 瑞典國內稅務署主席Gösta Ekman將軍則為該調查辯護,說此調查已經論及重要的法律材料,並且對待博格曼跟其它嫌疑犯一樣平等。他對博格曼離開瑞典表示了些許遺憾,希望當調查結果表示博格曼並沒有做錯事情之後,他能成為「更堅強」的人。

雖然告訴已經被取消,但博格曼持續了一段時間的擔憂,害怕他再也不能回到導演工作上。他最後終於從驚嚇中恢復,但是儘管瑞典 首相奧洛夫·帕爾梅與許多政治界和電影界的大人物再三請求,他還是發誓再也不在瑞典工作。他關閉了他自己在 波羅的海中荒蕪的法羅島上的工作室,停止了兩部正在進行的電影拍攝計畫,並且在德國 慕尼黑自我放逐。 瑞典電影學院的校長哈利·舒恩(Harry Schein)估計了博格曼自我放逐的直接損失為金額上約一千萬克朗以及喪失了數以百計的工作機會。

雖然英格瑪·博格曼在1978年年中才從慕尼黑繼續經營事業,但是他似乎已經克服一些來自母國給他的痛苦。這年七月他回到瑞典,在法羅島慶祝他六十歲生日,並且恢復他部分在皇家劇院導演工作。為了使他的回歸增光,瑞典電影學院設立了一個新獎項─「英格瑪·博格曼獎」(Ingmar Bergman Prize)以獎勵年度在電影製作上有傑出表現的人。

婚姻

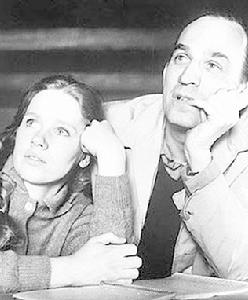

與妻子麗芙的合影

與妻子麗芙的合影 麗芙·厄爾曼也是北歐著名演員,1956年,麗芙到法羅群島拍 《假面》,這樣結識了快50歲的伯格曼,伯格曼也在鏡頭中抓住了麗芙迷離的美。墜入情網後,麗芙和伯格曼在法羅群島同居五年並生下女兒琳·厄爾曼,但最終麗芙離開了法羅群島,但她並沒有真正離開伯格曼,分手後她仍主演《呼喊和細語》、《 婚姻場景》、《面對面》、《秋光奏鳴曲》,自己也成了導演,曾被人說她的作品中有伯格曼的影子。2002年伯格曼出山拍攝《薩拉邦德》,麗芙再次鼎力出演,這一曲就成了二人合譜的絕唱。

事業成就

電影工作

英格瑪·博格曼

英格瑪·博格曼 電影事業

博格曼開始他的電影工作是在1941年從事劇本寫作,但他第一個完成的主要作品是1944年他幫《折磨》( HETS,或譯《狂亂》)寫的劇本,由歐夫·荀博格(Alf Sjöberg)導演。除了撰寫劇本之外,他同時也獲得到這部電影作品的副導演職位。在他的第二部自傳《影像:電影在我的生命》(Images : My Life in Film)中,博格曼敘述這個由外人執導的電影可以當作是他實際上執導的初登場。這部影片在國際上的成功使得博格曼在一年後得到他第一次導演電影的機會。接下來的十年之中,他編寫並執導了超過一打電影,包括1949年的《牢獄》(Fängelse)與1953年的《裸夜》(Gycklarnas afton,又譯為《鋸屑與金箔》或 《小丑之夜》)。

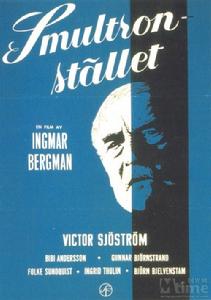

博格曼獲得第一次國際上的成功是在《夏夜微笑》 (Sommarnattens leende,或譯為《夢》,1955年)這部作品,這部影片在之後的坎城影展贏得「最佳詼諧詩意獎」(Best poetic humor)併入圍金棕櫚獎。而兩年之後,博格曼最知名的兩部電影出爐:《第七封印》(Det Sjunde inseglet,1957年)與《野草莓》(Smultronstället,1957年)。《第七封印》在坎城影展入圍金棕櫚獎並且獲得評審團特別獎;而《野草莓》幫博格曼與演員維克多·斯約史特洛姆(Victor Sjöström)贏得許多的獎項。

博格曼在之後的20年中大量製作電影。在1960年代初期,他指導了一系列探索信仰與對神的懷疑這類議題的三部曲: 《猶在鏡中》(Såsom i en spegel,又譯為《 穿過黑暗的玻璃》,1961年)、《 冬之光》(Nattvardsgästerna,又譯為《冬日之光》,1962年)與《沉默》(Tystnaden,1963年)。1966年,他執導了《假面》(Persona),他認為這部電影是他一生中最重要的作品之一。而這部電影贏得一些獎項,很多的評論家都認為這是他的大師之作也是他製作的電影作品中最好的其中一部。博格曼認為這部電影與接下來的 《哭泣與耳語》(Viskningar och rop,又譯為《呼喊和細語》或《喊叫與耳語》,1972年 )是他兩部最重要的電影作品。在這段期間其它著名的電影作品包括《 處女之泉》(Jungfrukällan,又譯為《處女泉》,1960年)、 《狼的時刻》(Vargtimmen,1968年)、《羞恥》(Skammen,1968年)與《激情》(En Passion,又譯為《安娜的激情》、《 安娜的情慾》或是《情事》,1969年)。在這段時間,博格曼也為瑞典電視台廣為製作了許多影片。兩部最有名的作品就是《婚姻場景》(Scener ur ett äktenskap,又譯為《婚姻生活》,1973年)和《魔笛》(Trollflöjten,1975年)。

在1976年博格曼因為逃稅被逮捕之後,他發誓他再也不在自己的母國製作電影。他關閉了他在法羅島上他自己的電影工作室,並且開始自我放逐。他主要思考在美國工作的可能性,他的下一部電影作品《蛇蛋》(The Serpent's Egg,又譯為 《噩兆》,1977年)是一部德美合資的電影,也是他第一部並且是唯一一部英語電影。一年之後又製作另一部英國挪威合資的電影作品《秋光奏鳴曲》(Höstsonaten,1978年)。這部影片由英格麗·博格曼主演,並且是這個時期最著名的電影之一。另一部他執導的電影作品是《傀儡生活》(Aus dem Leben der Marionetten,又譯為《木偶生命》,1980年),是一部英德合資作品。

1982年,他短暫回到他的母國並執導《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander),這部電影不像他過去的電影作品,是針對普羅大眾而拍攝,但是這部電影卻被專家批評過度膚淺且商業化。[19] 博格曼說這部電影作品將是他最後一部電影作品,而這之後他將專注在執導劇場戲劇上面。在這之後,他寫了許多電影劇本並執導一些電視特輯。有一些之前在電視上呈現的製作作品也被轉移到劇場上演出。這樣的作品中的最後一部是《夕陽舞曲》( saraband,或譯《薩拉邦德》,2003年),是《婚姻場景》(Scener ur ett äktenskap,又譯為《婚姻生活》)的續集。博格曼執導這部作品時已經84歲了。

發展劇團

博格曼發展了他自己的「定目劇團」( repertory company),建立了在他的電影作品中固定演出的瑞典演員班底,包括馬克斯·馮·賽多(Max von Sydow)、碧比·安德森(Bibi Andersson)、哈麗葉·安德森(Harriet Andersson)、厄蘭·約瑟夫森(Erland Josephson)、英格麗·圖林(Ingrid Thulin)與甘納爾·布耶恩施特蘭德(Gunnar Björnstrand),這些演員都有在至少五部博格曼的電影作品中演出。挪威女演員麗芙·烏曼在九部博格曼的電影作品以及一部電視作品《夕陽舞曲》(Saraband,或譯《薩拉邦德》)中演出,是最後加入這個團體的成員(在1966年《假面》(Persona)拍攝時加入),最後則成為博格曼最親密的協助者,無論是藝術上或是個人上。他們一起生了一個女兒琳·烏爾曼(Linn Ullmann,1966年出生)。

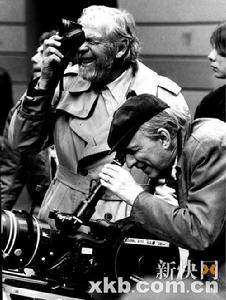

在1953年,博格曼開始跟他的電影攝影師(cinematographer)史汶·尼克維斯特(Sven Nykvist)合作。他們兩個建立且維持良好交流的合作關係,使得博格曼到拍攝那天前都不用擔心毎一個鏡頭的構圖。在拍攝那天早上,博格曼通常會簡單的跟尼克維斯特說明他所希望的情境跟構圖,然後讓尼克維斯特一整天不被打斷或是被評論地拍攝,直到最後討論隔天的後制工作為止。

拍攝技巧

成為一個導演,博格曼擁有優秀的洞察力與才華,並願意與演員互不侵犯的相處。博格曼認為自己必須在他們身上負非常大的責任,將他們視為心理上時常受 傷的合作者。他說導演必須要對演員坦承並支持,使得他們可以在他們的表演工作上表現到最好。博格曼鼓勵青年導演不要執導任何沒有「意念」 (message)的電影作品,而是要等待「意念」的出現之後才執導,總有一天就可以承認他自己不是每次都能確定他電影作品中「意念」的呈現。

博格曼通常自己寫他電影作品的劇本,在真正下筆書寫之前會構思數個月甚至數年,他認為下筆的這段時間是稍微有點冗長且乏味的。他早期的電影作品結構非常的精密嚴謹,這些劇本都是來自於他自己撰寫或是與其它作者合作寫成的。博格曼敘述他晚期的電影作品說,當重大場合時,他的演員會希望作一些跟他原本所期待不一樣的表現,他會讓他們自由發揮;而如果限制他們的發揮,這樣的結果往往都是一場災難。隨著他的電影生涯的進展,博格曼增加讓他的演員們即興演出(improvisation)他們的對白。在他最後幾部電影作品中,他只寫下關於某個場景的意念訊息,而允許他的演員們決定確實的對白。

當觀看日誌時,博格曼非常著重批判而非情感的重要性,他說他不會問自己這部作品是好還是壞,而是問自己這部作品已經足夠了,還是還需要重拍。

題材類型

英格瑪-伯格曼作品《野草莓》

英格瑪-伯格曼作品《野草莓》 雖然他電影作品中討論的議題是理智的,性慾的處理在他大部分的電影作品中依然十分的明顯突出,不管是中世紀的瘟疫(如《第七封印》),或是20世紀初期烏普薩拉的上層階級家庭生活(如《芬妮和亞歷山大》),或是當代的社會異化(alienation)問題(如《沉默》)等等皆是如此。他電影作品中的女性角色通常比男性角色碰觸到更多的性議題,而且她們並不害怕去公開表示這樣的議題,有時候會用非常驚人明顯的方式公開(如《 哭泣與耳語》),這樣的形式也建立了博格曼電影作品的風格。

1960年時代雜誌將他選入封面人物,他則在封面故事中稱自己這樣的風格為「影像的魔術師」(the conjurer)。在 花花公子雜誌1964年的 專訪中,他說到:「...性愛的表現形式是非常重要的,特別是對我來說,最重要的是,我一點都不想只拍純粹理智的電影。我希望觀眾們可以去感受,去感覺我 的電影作品。這個對我來說比起他們去理解我的電影作品來的更為重要許多。」博格曼說,電影是他索求無度的情婦。而一些在他電影作品中主演的女演員後來也變 成他真實生活中的與電影創作上雙重的情婦。

愛情─瘋狂的、挫敗的、不明說的、厭惡的─是他許多電影作品的討論主旨,這樣的風格也許是從《冬之光》開始的。他說,在這些電影作品中,他「將牧師所缺乏的信仰與他之前情婦的競爭作對比,將她的怨恨帶點宗教色彩,去幫助他透過凡人的愛情去了解精神心靈上的辯解。」

當被問到關於他的電影作品時,博格曼說他把《冬之光》、《假面》與《哭泣與耳語》視為表現最好的作品;但是在2004年所作的訪談之中,博格曼說他覺得他自己的電影作品令人沮喪,他再也不能夠觀賞它們。在這些電影作品中,他說,他設法做到使表現手法可以推展到極限。

英格瑪·博格曼與女演員英格麗·圖林(Ingrid Thulin)在《沉默》(Tystnaden,1963年 )製作時的合影當他指責那些評論家把他的三部電影作品(《猶在鏡中》、《冬之光》與《沉默》)當作是已經安排好的三部曲,他說他沒有預設要把這三部作品連結在一起,而且他也看不出這三部作品有什麼共同的中心思想[22],這樣的言論反駁了博格曼在1964年自己寫下的電影簡介,當時他把三部電影的劇本出版在同一冊書上時說:「這三部電影處理簡約的問題。 《猶在鏡中》 確實贏得讚賞。《冬之光》確實深入人心。《沉默》是神的沉默,否定的銘刻。因此,它們可以組成一個三部曲。」標準收藏版公司(The Criterion Collection)認為這三部電影作品是三部曲,因為他們把這三部電影製成三片 DVD,然後做成一個合輯發行。

值得一提的是博格曼如同許多有創意的藝術家一樣,有時候傾向於用概括的方式來描述自己,即使在他自己的作品上也是如此,而且在許多場合中─例如在訪談集《博格曼論博格曼》(Bergman on Bergman)裡面─他敘述說《沉默》意指宗教問題變成他電影作品中主要的關注焦點這樣的時期的結束。

劇場創作

雖然博格曼通常都因他在電影藝術上的貢獻而廣為知名,但是他終其一生也是一個非常活耀且多產的劇場導演。他畢業後的第一部工作是擔任斯德哥爾摩一個劇場的儲訓導演。他26歲時變成赫爾辛堡城市劇院(Helsingborgs stadsteater)的劇場總監,也是當時歐洲最年輕的劇場總監。他在赫爾辛堡停留了三年,之後在1946年到1949年之間成為哥特堡城市劇院(Göteborgs Stadsteater)的導演。

他在1953年成為馬爾默城市劇院(Malmö opera och musikteater)的導演,並且連任了七年。許多他電影作品之中知名的演員也都是他在劇場一起合作的夥伴中挖掘出來的,而且在他1960年代的電影作品中演出的「博格曼團隊」(Bergman troupe)裡面的很多人都是出身於城市劇院(Malmö opera och musikteater)。他在1960年到1966年期間在斯德哥爾摩的皇家劇院(Kungliga Dramatiska Teatern)擔任導演,並在1963年到1966年之間擔任皇家劇院(Kungliga Dramatiska Teatern)的總監。

在他因為逃稅事件離開瑞典之後,他在1977年至1984年期間成為德國慕尼黑的居民劇院(Residenztheater)的導演。他直到1990年代依然活耀於劇場界。