簡介

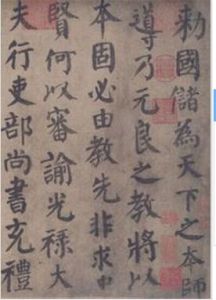

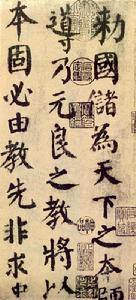

自書告身又叫《顏真卿自書告身帖》,楷書,紙本, 凡33行,計255字,傳為顏真卿所書的墨跡。是顏真

卿於唐德宗建中元年(公元780年)被委任為太子少保時自書之告身。告身是古代授官的文憑,相當於後世的委任狀(任命書)顏真卿寫這篇告身時已是七十二歲高齡。他的書法也已達到爐火純青的境界。這一年他還書寫了《顏氏家廟碑》,和《自書告身帖》同是他晚年的為作,歷來為世所珍重。《自書告身帖》,結體寬舒偉岸,外密中疏;用筆豐肥古勁,寓巧於拙。字多藏鋒下筆,點畫偏於圓,除橫細豎粗的特點之外,有些豎筆,中間微微向外彎曲,因此顯得骨肉亭宏,沉雄博大。尤能反映出顏書的丰采。詹景風稱此書:“書法高古蒼勁,一筆有千鈞之力,而體合天成。其使轉真如北人用馬,南人用舟,雖一筆之內,時富三轉。”董其昌謂:“此卷之奇古豪放者絕少。”真跡原藏清內府。今在日本,藏中村不折氏書道博物館。

此帖又稱《自書太子少師告》,後面有蔡襄、米友仁、董其昌跋。蔡跋:“魯公末年告身,忠賢不得而見也。莆陽蔡襄齋戒以觀,至和二年十月廿三日。”米跋:“右顏真卿自書告。紹興九年四月七日,臣米友仁恭覽、審定。”董其昌跋:“官告世多傳本,然唐時如顏平原書者絕少。平原如此卷之奇古豪盪者又絕少。米元暉、蔡君謨既已賞鑒矣,余何容贊一言。董其昌。”是帖曾收入宋內府,後又曾為韓 胄、賈似道,明韓逢禧,清梁清標、安歧以及清內府收藏,後賜與恭親王奕顏真卿《自書告身帖》(15張)。而從《翁同龢鑑藏大系略稿》知,此件為1861年英法聯軍攻入圓明園之後散出宮外的。

鈐有“紹興”、“內殿秘書之印”、“安歧之印”、“乾隆御覽”、“恭親王章”等鑑藏印。帖前有乾隆“唐顏真卿之告” 六字。此帖《雲煙過眼錄》、《清河書畫舫》等均曾著錄,南宋留元剛刻 《忠義堂帖》拓本為所見早期刻本,後世叢帖、匯刻亦多收入。由於《告身》流傳有錄,又經歷代叢帖刻入及部分書畫典籍著錄,所以歷來被人視為顏真卿真跡。但今人曹寶麟、朱關田經過考證,各自認為此帖並非真跡。啟功認為“自書己告,實事理之難通者”(《啟功論書絕句百首》之四十九首自注)。

原文

勑國儲為天下之本;師導乃元良之教;將以本固;必由教先;非求忠賢;何以審諭;光祿大夫行吏部尚書充禮儀使上柱國;魯郡開,國公顏真卿;立德踐行;當四科之首;懿文碩學;為百氏之宗;忠讜罄於臣節貞;規存乎士范;述職中外服勞社稷;靜專由其;直方動用;謂之懸解;山公啟事;清彼品流;叔孫制禮;光我王度;惟是一有;實貞萬國;力乃稽古則思其人;況太后崇徽;外家聯屬;顧先勛舊;方睦親賢;俾其調護;以全羽翼;一王之制;咨爾兼之;可太子少師;依前充禮儀使;散官勛對如故。

建中元年八月二十五日

翻譯註解

自書告身

肅宗“授顏真卿太子少師敕”。告身也稱告身狀,是委任官職的詔告公文。顏真卿該墨跡作品一般簡稱“自書告身”,也有的稱為“自書太子太師告”。

第一句,敕:國儲為天下之本,師導乃元良之教。

詔曰: 太子是天下的根本,太子之師對其施行教導。

國儲指太子, 元良也是太子的代稱,為元良本義是大善,至德,指大賢之士。

第二句,將以本固,必由教先,非求忠賢,何以審諭?

要想根本牢固,必須先有好的教導。若非忠賢之人, 如何可以教誨太子?

審諭指太子的師傅對太子的明白開導。語本《禮記·文王世子》:“大傅審父子君臣之道以示之;少傅奉世子以觀大傅之德行而審喻之。”喻通“諭”。

第三句:光祿大夫行吏部尚書充禮儀使上柱國 魯郡開國公顏真卿,

此句可這樣斷句:光祿大夫,行吏部尚書,充禮儀使,上柱國,魯郡開國公,顏真卿,

光祿大夫:光祿大夫為散官名 ,(散官是表級別的,而職事官是實際行政職務) , 在當時為從二品。

行吏部尚書:“行”表示高級別任低級別的職事官。吏部尚書在當時是正三品,因其為二品,故曰行。

充禮儀使:充是充任的意思,其實有特派的意味,因為顏真卿有行政職務(吏部尚書), 再特別指命他為禮儀使。禮儀使是專管大典禮儀等事宜的官職。唐玄宗天寶九年始置此職,以後數度停置。六十多年間,唐朝共任命過七位禮儀使, 大都是兼任,顏真卿是最後一位禮儀使。“代宗晏駕,朝廷以公鴻儒,詳練典故,舉充禮儀使。祗護陵寢,率禮無違,加光祿大夫、太子少師,使如故。”(令狐峘《光祿大夫太子太師上柱國魯郡開國公顏真卿神道碑銘》)

上柱國:上柱國是勛位中的最高級,共十二級。

魯郡開國公:開國郡公是爵位中的第四等, 屬正二品。唐朝國公(第三等)以下爵位前規定加 “開國”二字。

顏真卿:當然是人名。

第四句,立德踐行, 當四科之首;其品德操行, 四科均優。

立德踐行, 當四科之首:這裡說的四科,指唐高宗時舉薦人才的四條標準,即,孝悌力行﹑經史儒術﹑藻思詞鋒﹑廉平強直。(見宋王應麟《國小紺珠?制度?四科》)

其品德操行, 四科均優:他的品質﹑德行,才華,按四科的標準來評價,都是每一科最優秀的。

第五句,懿文碩學,為百氏之宗。

其文章學識, 可作眾人之師表。

懿:音yi(去聲),美好的意思,多指德行。

第六句,忠讜罄於臣節,貞規存乎士范。

作為臣子, 其志忠誠, 其節正直;道德貞正, 可為士之模範。

讜:音dang(上聲), 正直的。罄: 音qing(去聲),器皿已空,盡,用盡意思,如,告罄,售磬,磬竹難書。

第七句,述職中外,服勞社稷。

曾在中央和地方供職, 為國家辛勤操勞。

述職本為“向上級報告在職時的所為”之義,這裡代指供職。中外,朝中和地方。“服”指服役,從事,勞指勤勞。

第八句,靜專由其直方,動用謂之懸解。

由於平時重視修德,沉靜專注,氣量寬宏,執法辦事之時,則能解決難題。

靜專,語本《易?繫辭上》: “夫乾, 其靜也專,其動也直。” 朱熹註: “ 靜體而動用。”直方當出自《易?坤》: “六二, 直方大,不習無不利。” 懸解猶言解倒懸,謂在困境中得救。

第九句,山公啟事,清彼品流;

晉朝山濤,多有啟奏,品評推舉廉潔高尚的人才。

山公謂晉山濤。 史載, 濤為吏部尚書,凡選用人才,親作評論,然後公奏,時稱“山公啟事”,比喻公開選拔人才。

清, 高潔, 高尚, 高明, 形容詞動詞化。

第十句,叔孫制禮,光我王度。

漢初叔孫通, 曾制訂禮儀, 以光大帝王法度。

叔孫指叔孫通,又名叔孫何,西漢初期儒家學者,曾為漢高祖制訂漢朝的宮廷禮儀,先後出任太常及太子太傅。

第十一句,惟是一有,實貞萬國,

這樣的人才一旦擁有, 就可以規範天下人的操行。

惟, 發語詞, 無實義。貞, 正, 動詞化。萬國, 指萬邦, 天下, 各國。《禮記?文王世子》云: “一有元良,萬國以貞。”

第十二句,力乃稽古,則思其人。

由於想到古人(之事), 遂念及(顏真卿)其人。

力, 功效, 作用,結果之義。稽古, 考查古人之法。<書?堯典>: “曰若稽古。”<後漢書?桓榮傳>: 榮大會諸生,陳其車馬印綬, 曰:“今日所蒙,稽古之力也,可不勉哉!”

按:自“山公啟事”至“則思其人”一段,是肯定指顏真卿有山濤,叔孫通那樣的成績。即作為吏部尚書,能推舉賢士,作為禮儀使,能規範國家法律。

第十三句,況太后崇徽,外家聯屬,

況且(正值)為皇太后尊封徽號, 連帶惠及其親屬。太后指沈太后, 既代宗之皇后。安史之亂中身陷賊營, 其後不知其蹤。德宗尊為皇太后。《舊唐書》列傳第二后妃下代宗睿真皇后沈氏: “建中元年十一月,遙尊聖母沈氏為皇太后,陳禮於含元殿庭,如正至之儀。上袞冕出自東序門,立於東方,朝臣班於位,冊曰:“嗣皇帝臣名言:恩莫重於顧復,禮莫貴於徽號,上以展愛敬之道,下以正《春秋》之義,則祖宗之所稟命,臣子之所盡心,尊尊親親,此焉而在。兩漢而下,帝王嗣位,崇奉尊稱,厥有舊章。永惟丕烈,敢墜前典,臣名謹上尊號曰皇太后。”帝再拜,歔唏不自勝,左右皆泣下。仍以睦王述為奉迎皇太后使,工部尚書喬琳副之,候太后問至,昇平公主宜備起居。於是分命使臣,周行天下。明年二月,吉問至,群臣稱賀,既而詐妄。自是詐稱太后者數四,皆不之罪,終貞元之世無聞焉。” 崇徽指 “崇奉尊稱”,即尊封徽號。外家, 指娘家。這裡說太后娘家與顏家有親戚關係, 但具體關係不詳。

第十四句,顧先勛舊,方睦親賢。俾其調護,以全羽翼,

基於關懷故舊的考慮,正要好好照顧親友、賢人。

這一句意義不甚明了,只好猜測。顧,顧念;先,舊,均為故舊之義(如同今天人們常說的“沾親帶故”);勛,功勞,此處當動詞化。睦,和睦相處之義,此處形容詞動詞化,大致相當於現在人所說的搞好關係。

讓他調教維護(太子),以使(太子)羽翼豐滿。這一句意義不甚明了,只好猜測。顧,顧念;先,舊,均為故舊之義(如同今天人們常說的“沾親帶故”);勛,功勞,此處當動詞化。睦,和睦相處之義,此處形容詞動詞化。

第十五句,一王之制,咨爾兼之。可令其任太子少師。依前充禮儀使,散官勛封如故。

根據國家法律,(可)讓他兼任。可以命他出任太子少師,原禮儀使一職照舊,其散官、勛階爵位不變。

一,統一,諧調,並不違背之義。咨爾,表示祈使的詞。《論語.堯曰》:“堯曰:‘咨爾舜!天之歷數在爾躬。’”邢昺疏:“咨咨嗟;爾女也……故先咨嗟嘆而命之。”後常以“咨爾”用於句首表示讚嘆或祈使。兼之,指讓顏真卿身為吏部尚書和禮儀使的情況下再任太子少師。

太子少師,在唐時為從二品。而原先的吏部尚書是正三品,所以說這次魯公的官職(職事官)名義上是升了。但太子少師說是職事官(理論上其職責是監督太子太師),其實是個虛街。太子太師,甚至太師都是只設其位不謀其事的,並不是真的讓太師去教導皇帝,讓太子太師去教育太子的。所以魯公的這次升職只是名譽上的。

作者簡介

顏真卿

顏真卿 開元二十二年(公元734年)顏真卿舉進士,登甲科,曾4次被任命御史,為監察遷殿中侍御史。因受到當時的權臣楊國忠排斥,被貶黜到平原(今屬山東德州陵縣)任太守,人稱“顏平原”。建中四年(783年),遭宰相盧杞陷害,被遣往叛將李希烈部曉諭,被李希烈縊殺。他秉性正直,篤實純厚,有正義感,從不阿於權貴,屈意媚上,以義烈名於時。

顏真卿為琅玡顏氏後裔,家學淵博,五世祖顏師古是北齊著名學者,著有《顏氏家訓》。顏真卿少時家貧缺紙筆,用筆醮黃土水在牆上練字。初學褚遂良,後師從張旭得筆法,又汲取初唐四家特點,兼收篆隸和北魏筆意,完成了雄健、寬博的顏體楷書的創作,樹立了唐代的楷書典範。他的楷書一反初唐書風,行以篆籀之筆,化瘦硬為豐腴雄渾,結體寬博而氣勢恢宏,骨力遒勁而氣概凜然,這種風格也體現了大唐帝國繁盛的風度,並與他高尚的人格契合,是書法美與人格美完美結合的典例。