簡介

自我表露(self-disclosure )是個體對他人表達情感、想法與觀點的視窗。自我表露最先是由Jourard(1958)提出、界定並開展發展性研究的。

他最早認為自我表露是個人將有關自己的信息表露給目標人(將個人信息與其進行交流的人)。後來他在《透明的自我》(The Transparent Self)一書中將其界定為,告訴另外一個人關於自己的信息,真誠地與他人分享自己個人的、秘密的想法和感受的過程。

此後,自我表露受到了社會心理學家、人際溝通學者和臨床諮詢師、治療者等多學科多領域研究者的關注,被予以不同的界定和研究。

定義

個體口頭將自己的信息(包括思想、感受和經歷)表露給他人,在親密關係的發展和維持上起主要作用。

自我表露看成是互動作用過程,具有以下特徵:

首先,自我表露是雙向、持續的循環過程,而不是一個單獨事件;

第二,自我表露是情境性的,情境會影響自我表露的過程;

第三,自我表露過程中的所有成分相互依賴、相互影響。

類型

研究者從不同的角度對自我表露的類型做了劃分,主要有以下兩種分類:

1.描述性( descriptive )自我表露和評價性(evaluative)自我表露

描述性自我表露主要指對事實性信息的表露,包括有關個人的思想、經歷等;評價性自我表露指個人對自己的感受、評價或判斷的自我表露,包括自我評價、內心感受等。

2. 正向的自我表露( positive self-disclosure)和負向的自我表露(negative self-disclosure)

正向的自我表露主要指表露的內容是有關個人積極正向的,不會對自己產生不良影響的;負向的自我表露主要指表露的內容是個人試圖隱瞞的或不願表露的,會對自己的形象產生不良影響的。

那些積極自我表露的人會對個體形成更大的吸引力,尤其在關係發展的初始階段。一般正向自我表露在交往初期較多,隨著關係的深入,負向的自我表露可能會增多。負向的自我表露處理不當有可能導致關係的惡化或中斷。

3.關於自我表露的影響因素

生活中我們很少被要求自我表露,但我們常常選擇自我表露或決定某個時候表露,那么,是什麼因素促使我們表露或不鼓勵表露呢?李林英在其訪談的材料中分析,這些因素包括了表露者和傾聽者的個人特質(真誠、尊重、共情、保密等)、表露的內容(機密程度、積極的還是消極的等)、雙方的關係(親密程度、信任程度、雙方是否都有表露的意願等)、後果評估(是否造成不良後果、是否解決問題、是否擔心等)、表露情境(表露場合、雙方心理狀態等)等因素。

理論

自我表露的理論大多從人際交往的角度提出,主要有以下幾種觀點。

不確定性降低理論

不確定性降低理論(uncertainty reduction theory)這個理論認為在人際交往中,個體將不斷尋求信息以減少不確定性,而且以近似量的信息,同等程度的親密來交換。也就是說,人們希望減少人際間的不確定,而表露自己的信息,尋求他人的信息,進行社會交換,然後將得到的信息加以處理,形成人際知識,若能得到他人的肯定與認同,將有助於社會生活的順利進行。個體傾向於對他人的自我表露通過表露相同的方面進行回應(Derlega,1987)。不過,Joinson(2001)發現,信息的親密水平在夥伴之間不一定相同。

社會滲透性理論

社會滲透性理論(social penetration theory)社會滲透理論認為自我表露是一種社會交換的基本形式,隨著關係的發展,這種交換會變得越來越廣泛和深入。自我表露的形式會隨著關係的狀態而改變,在最初的關係中,人們傾向於一方面保持比較親密的程度,一方面對彼此的吐露進行“交換”;然而一旦建立起良好的關係,嚴格的“交換”便較少發生了。社會滲透理論描述了親密關係的形成、保持和結束,認為自我表露是親密關係形成和發展的必要條件。Hendrick (1981)認為社會滲透理論為探索人與人關係中的自我表露模式提供了一個框架。

社會互惠理論

社會互惠理論(social mutual-benefit theory ) (Derlega,Metts,Petronio,1993) 這種理論認為人際交往就是“得到東西回報相應東西。”通常領受者會通過親密來回應匹配表露者的信息。影響領受表露信息者是否會回報相應表露的有四個方面的因素:

(1)對吐露者表露信息方式的感知。

(2)領受者是否想加強、建立和持續關係。

(3)關係的發展階段。

(4)表露者是否允許其回報表露。

溝通隱私管理理論

溝通隱私管理理論( communication privacy management, CPM)為理解溝通時個體在決定是否或如何表露隱私時產生的緊張壓力提供了一個有效框架。CPM用可滲透可伸縮的界限作比喻來區分隱私和公開之間的關係。根據 CPM,這些界限的滲透性是變化的,從相對易滲透(如,個體可通過此界限表露大量的隱私)到相對不易滲透性(如,個體嚴格保密)。個體通過使用一種隱私管理原則系統來控制他們隱私界性的可滲透性。該系統由界限接近原則(如,關於何時分享隱私的原則)和界限保護原則(如,何時不分享隱私的原則)組成。根據 CPM,表露隱私後可能使人感到脆弱。因此,個體通過構建溝通隱私界限來控制表露隱私後可能帶來的危險。人們權衡界限,在隱私和公開、距離和親密、自主和獨立之間尋找一種平衡。

壓抑理論

壓抑理論認為無法面對創傷性事件會導致不良的健康狀況,其核心觀點是壓抑思想、感受和行為是一個消耗生理能量的主動過程,當個體長期壓抑他們談論或思考創傷性經歷的意願時,累積的壓力會施加在個體身上,最終導致個體對心身疾病的易感性增加。壓抑理論的一個重要結論是與過去創傷性經歷相關的表露可以降低不健康結果發生的可能性。

功能

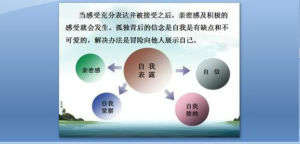

1.增進自我認識

2.有助於問題的解決

3.促進人際關係的形成和發展

4.有益於生理和心理健康

影響因素

生活中我們很少被要求自我表露,但我們常常選擇自我表露或決定某個時候表露,那么,是什麼因素促使我們表露或不鼓勵表露呢?李林英在其訪談的材料中分析,這些因素包括了表露者和傾聽者的個人特質(真誠、尊重、共情、保密等)、表露的內容(機密程度、積極的還是消極的等)、雙方的關係(親密程度、信任程度、雙方是否都有表露的意願等)、後果評估(是否造成不良後果、是否解決問題、是否擔心等)、表露情境(表露場合、雙方心理狀態等)等因素。