自我保護機制

自我保護機制簡介

自我保護機制

自我保護機制在弗洛伊德的精神分析理論中,自我防禦機制(ego-defense mechanisms)占有重要的地位。當面對可能威脅自我概念的信息時,個體常會體驗到一種心理衝突和焦慮。如不及時有效地解決這種狀態,個體可能會陷入心理困惑,甚至導致精神疾病。而自我防禦機制則是自我用以解除衝突、降低焦慮的手段。弗洛伊德指出,雖然防禦機制有多種方式(較為積極的如替代、幽默、升華等,比較消極的如壓抑、逃避、退行、反向等),但它們具有下述兩個共同特點:①它們都是潛意識的,即個人通常是不知不覺地加以運用;②它們都是偽造或曲解現實的,以防止本我的衝動(黃希庭,2002)。但弗洛伊德只把自我看成介於本我與超我之間的調節結構、表現為一味被動地對衝突進行緩衝,而忽略了自我本身具有積極一面的特徵。後來的研究者則認為,自我所採取的手段不僅只是防禦性的,還涵蓋著個體積極應對主客體關係、正常適應和促進健康成長等諸多積極特徵。“防禦”體現了更多的消極性,而“應對”(coping)卻表現得較為積極,兩者是自我的兩個基本過程或功能(陳勃,1999)。鑒於此,目前對自我的研究均更多地採用“自我保護機制”(self-protective mechanisms)來探討自我的這種防禦和應對功能。

自我常被理解為是一個認知體系,它具有積極穩定性。然而,不管個體動機是為了保持自我概念一致性、或是增強個體自尊以達到預期效果的需要,多數事件中的自我防禦、現實妥協和解釋性強辯等都可歸結為一種自我欺騙,即表現出對自身真實狀況的部分忽視:要么不切實際地將積極特徵歸到自己身上(誇大性自我欺騙),要么不切實際地否認自己的消極特徵(否認性自我欺騙)(Brown,2004)。同時,自我又是一個重的行動指導體系,除了保證自我穩定性,它還要確保對自我關聯信息的加工結果能夠讓個體保持具有進一步做出行為的能力。可見,如果自我保護機制只是一味地進行自我欺騙、而不是真實地面對自身實際表現,那么很可能這些自我保護最終將導致個體不能有效地適應現實。因此,討論與探究自我概念穩定性的保護機制是具有研究和套用價值的。該領域已有研究較多涉及的是諸如否認、投射、認同作用(Porcerelli,Thomas,Hibbard,1998;Marlene,Sandstrom,Phebe,2003;Cramer,2007)以及替換、壓抑、反向、幽默、升華、理智化等(Levit,1993;Domino,Short,Evans,2002)較為“經典”的幾種自我保護方式及其與其他心理因素的相關分析。這些研究雖然在細節上存在著一些差異,但均認為自我保護方式使用的整體發展特點為:在兒童及青少年的成長曆程中,消極方式使用得越來越少,而積極方式會越來越多。那么,隨著個體心理功能的進一步發展,面對威脅自我的(消極)信息時,第17 卷第2 期 兩種自我保護機制:記憶忽視和自我免疫 -385-個體所使用的自我保護方式會表現得更為積極有效嗎?

理論

自我保護機制

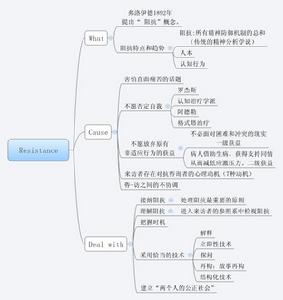

自我保護機制自我保護機制是在自我處於對具威脅性的信息加工時無意識啟動的。近年來,自我心理學家開始強調自我保護機制中體現出的一種對消極信息進行選擇性和策略性的認知加工。其中具有代表性的加工方式包括“記憶忽視”(Mnemic neglect)和“自我免疫”(self-immunization,也稱為“自我概念免疫”)。

1 記憶忽視模型

記憶忽視理論認為,處理新的自我關聯的反饋信息有著兩個序列加工階段。在階段一中,新信息會與已儲於記憶中的自我知識進行比較,並評估執行該信息的有關行為的可能性。由於通常自我概念是一個積極的、複雜精緻的、具有動機性的結構(Gaertner,Sedikides,Vevea,2002;Sedikides,Gaertner,Toguchi,2003),因此,如果新信息是威脅到自我概念的,那么該行為執行的可能性就會評估為低,並且在階段一中此類信息就會受限制性地進行加工,即較難進入階段二的加工(表現出一種記憶忽視)。但是,如果新信息相對而言不會威脅到自我概念,那么階段二就允許此類信息進入並進行更為精細的加工(如與相關的或特定的已有自我知識體系建立關聯)(Sedikides,Green,2000,2004;Green,Sedikides,2004)。

從自我保護機制的角度來看,記憶忽視加工實質就是一種對消極自我關聯信息予以忽視(而主要關注於積自我關聯信息)的選擇性記憶,這就好比是一道安檢過程,阻止此類具有潛在威脅性的信息通過,從而達到讓自我免受傷害的目的,以確保自我概念的(積極)穩定性,並通過對積極信息的關注以達到自我增強。

記憶忽視方式具有其特定的適用範圍。首先,這種效應只產生於對消極自我關聯信息的加工過程中,對積極信息或他人關聯信息均不會予以記憶忽視,其目的是顯而易見的。其次,自我概念是由對自身諸多特質的狀況描述綜合而成的,其中包含有中心特質(central trait)(較典型的如“聰明-愚笨”、“真誠-虛偽”)和邊緣特質(peripheral trait)(多指一些個人偏好,如“愛發牢騷-不愛發牢騷”、“懂得打扮-不懂打扮”)。記憶忽視效應在針對關於中心特質的消極自我關聯信息加工中表現得尤為明顯,而有關邊緣特質的則與其他情況(積極信息的、他人關聯信息的)無顯著差異。再次,記憶忽視的選擇性加工是需要一定時間的(需要根據自我知識來評估該信息是否具有威脅性),因此在接受消極信息時如果沒有足夠的時間(如,每條信息的閱讀時間僅為2 秒)來加工信息的話,這種效應就不會產生(Sedikides & Green,2000)。

同時,另有研究(Sedikides & Green,2004)專門調查了是信息的效價(就自我概念而言是積極正向還是消極負向)還是信息的一致性(與自我概念一致還是不一致)最終導致了記憶忽視效應,即對“忽視不一致—負向模型”(inconsistency-negativityneglect model)的檢驗。結果發現,效價起著關鍵作用:具有積極或消極自我概念的被試均較少地回憶起有關中心特質的消極自我關聯信息。此外,新近研究(Green,Pinter,& Sedikides,2005)還發現,特質的可塑性也是其中的一個影響因素:較之可塑特質,有關不可塑特質的消極自我關聯信息明顯更易導致個體啟動記憶忽視加工。

2 自我免疫加工

當個體所接受的消極信息到了無法被否認或忽視的地步時,即個體必須真實地接受具有威脅性的自我關聯信息時,自我還有可能採用某種保護措施來確保自我概念的穩定性嗎?自我免疫加工就是一種不否認、不忽視真實信息的自我保護機制,它更多地體現出對消極信息的策略性加工。對自我關聯信息的加工必須同時服務於兩個基本功能:①自我概念的穩定性;②確保個體有能力順利地進行行動(Sedikides , 1993 ;Dunning ,Leuenberger,& Sherman,1995)。因此,為了順利完成適宜行動,我們有必要在一些消極自我關聯信息中真實地認可自身的弱點,即有時不得不接受一些與目前自我概念的核心或重要方面不一致的或具有威脅性的事實描述,但同時又要保護自我概念的積極穩定性。

解決這一兩難問題同樣可以從自我保護機制入手。首先有必要區分個體人格的“特質層面”(traitlevel)描述和“具體技能層面”(skill level)描述。對某一特質(如,記憶力)好壞的評價是通過表現在諸多具體技能(如,記電話號碼或生日等)上的好壞來得以體現的,而多數情況下個體所接受的信息是涉及描述技能層面的表現,這就給了個體在接受消極技能的信息反饋時有機會對該特質的界定進-386- 心理科學進展 2009 年行重新操作。例如,事實事件的信息反饋表現為個體的某一具體技能水平漸趨下降(如,記不住某個電話號碼),並且難以否認或忽視,那么為了保持與該技能關聯的特質(如,記憶力)層面上的自我概念積極穩定性,自我極有可能通過降低該弱項技能對其關聯特質的特徵代表程度(diagnostic value)來得以實現。即,一個人屢次忘記他同事的電話號碼,但如果他不認為忘記電話號碼就表示記憶力差,那么他就能通過這種評價繼續維持“我的記憶力並不差”這一自我概念;作為補充,他會辯解道自己仍能牢記高爾基的全名,也從不忘記他人的生日,這些事實可以證明其記憶力依然不錯。同樣,在相互交談過程中,如果一個人發現控制個人姿勢有困難,但為了保持其具有高水平交際能力的自我概念,他會將交際中的個人姿態視為其特徵代表性低,而把傾聽技術或言語清晰的自我表達視為其特徵代表性高(假定這些技能是他所擅長的)(Greve & Wentura,2003)。

這種採用“看扁”當前弱項的信息加工方式具有兩個優點。第一,表現為技能不足的缺陷既不被否認也不強辯,而是真實地認可和接受。這是使個體採取預防措施觀念(如,隨身攜帶電話號碼本)的前提。第二,有了一個與個體真實能力相符合的解釋之後,自我概念(如,記憶力還好)仍保持穩定。借用生物學上的一個概念,這種自我保護機制可稱為“自我免疫”加工(Brandtst?dter & Greve,1994),其功能表現為個體只要順利通過對某一具威脅性信息的免疫加工(即降低該信息對應的特徵代表性),那么該信息只能對自我概念構成較小的威脅,而自我概念仍可保持相對的積極穩定性。

研究方法

自我保護機制

自我保護機制1 記憶忽視的實驗範式

目前,研究者用於記憶忽視效應的實驗範式是以對不同信息的回憶量作為反應指標的實驗設計,從而直接比較自我關聯-他人關聯等維度上信息加工及回憶的差異,所使用的實驗材料為描述各種特質行為表現的命題語句。這些行為反饋可以區分為多個不同維度:描述自我-描述他人、消極-積極、有關中心特質-有關邊緣特質等等。研究假設,如果記憶忽視效應在某類信息的加工上明顯起作用,那么被試對該類信息的回憶量將顯著少於其他信息的回憶量。

早期研究(Sedikides & Green,2000)主要考察信息的消極-積極、自我關聯-他人關聯這兩個關鍵維度。研究首先確定要測定哪些特質(如,誠實、友善、謙遜、愛抱怨),接著根據這些特質編寫與之有關的一系列具代表性的行為樣例(每種特質對應於8 句行為描述,每句約10-20 詞)作為實驗材料(均可通過預先對特定人群的開放式問卷來收集),其中自我關聯和他人關聯的信息各半;同時這兩類信息中又對半區分為消極負向的與積極正向的(如,“我經常對父母撒謊”就是一個自我關聯的負向信息、“Chris 經常幫助隔壁的殘障者搬運東西”就是一個他人關聯的正向信息,自我關聯和他人關聯的語句只存在主語名詞的不一致)。實驗程式要求被試對隨機呈現的這一系列行為描述語句通過假想來進行理解(但不告知之後要進行回憶),呈現完之後馬上進行2~3 分鐘的分心任務,最後在規定時間內用自由回憶法測定被試對之前識記過的行為描述語句的信息保持量。

後續研究(Sedikides & Green,2004)發現,其中的自我關聯信息完全有可能不是被試真實的特質狀況(如,要求被試假想“我經常對父母撒謊”)。這一因素可能會導致信息潛在的威脅性降低,從而降低了記憶忽視的效果;此外,各行為語句只有方向上的區分,沒有區分程度的不同。因此,修正後的研究範式則在正式實驗之前加入一個預試驗——人格評定(即對所要測定的每個行為樣例均進行多重等級評定),從中先得出當前被試自身特質的真實表現狀況,然後在此基礎上編寫正式實驗中所用的行為描述語句,從而消除有關自我的行為語句與真實自我概念之間可能存在的差異。

在證實該實驗範式能夠可靠、有效研究記憶忽視效應的基礎上,它還可以進一步用於研究中心-邊緣特質、可塑-不可塑特質等不同信息對記憶忽視效應的影響,以及記憶忽視的加工用時(操縱信息呈現的時間)、記憶忽視在個體自身方面的影響因素(如,自尊、心境)等諸多課題。

但是該實驗範式尚有一點不能明確:較少回憶的那部分“丟失”信息是發生於“記”的環節還是憶”的環節。根據上述的記憶忽視模型,消極自我關聯信息是受阻於“記”的階段二,即選擇性地不進行精加工,因此在“憶”時難以提取到此類信息。但是,我們同樣可以理解為,可能消極自我關聯信息有損自我概念或形象,那么個體會不自覺地對這些信息採取一種抑制性遺忘,導致較難回憶。針對第17 卷第2 期 兩種自我保護機制:記憶忽視和自我免疫 -387-於此,在延用該實驗範式的基礎上,最新研究(Sedikides & Green,2006 ;Green,Sedikides,&Gregg,2008)在自由回憶之後接著用再認法(預先製作實驗材料的一個複本作為新刺激使用)再次測定其信息保持量。結果發現,在自由回憶時發生的對消極自我關聯信息的記憶忽視效應卻沒有在再認中發生。該結論不支持“抑制性遺忘”(兩種記憶測定中均應出現記憶忽視效應),進而初步證實了“信息在識記時未進行階段二的加工”這一構想:未能精加工的信息難以主動回憶(卻能再認識別)。

2 自我免疫的研究設計

自我免疫加工則關注於自我概念可在同一時刻做到(具體技能層面上的)可調節性和(特質層面上的)相對穩定性,它是對自我關聯信息的策略性操作。因此,該領域常用的研究方法首先是將用於描述個體特點的行為語句區分成特質層面的命題和技能層面的命題,兩者的關係是除了特質本身的描述之外,每個特質還有一系列相對應的技能描述(Greve 和Wentura 的研究中選定了7 種特質,每種特質對應有10 個技能描述)。早期研究(Dunning &McElwee,1995;Greve & Wentura,2003)的基本思路為:步驟一,給被試呈現涉及自我概念不同方面的特質層面命題,先獲取被試對每個特質重要性的評定,再獲取當下被試在各特質層面上能力水平的評定(如,“你認為記憶力對於一個人來說重要嗎”與“你自身的記憶能力怎樣”,5 點記分)。考慮到自我免疫加工的基本產生條件為消極(技能層面的)信息作用於積極(特質層面的)自我概念之時,此調查所得數據側重於檢驗該被試在步驟一中“重要性”和“自身能力水平”均自評為正向積極的特質內容[Greve 和Wentura 將此類特質命名為“圖式性”(schematics)特質,其他的為“非圖式性(aschematics)特質]。步驟二,再給被試呈現用以描述這些特質的相應日常生活技能的命題(如,“記住電話號碼”代表著“記憶力”這一特質的一種相應技能),要求被試先對所有行為技能語句進行符合程度的等級評定(如,“具有良好記憶力的人能夠記住電話號碼”,回答“完全不正確-完全正確”,9 點記分),再讓被試就當自身實際情況對各技能進行自評(如,指導語為“下列所描述的技能你現在表現得好不好?”、題項有“記住電話號碼”等,回答“非常不好-非常好”,9 點記分)。其基本的評定順序為:①特質重要性,②當下自身的特質能力,③技能的特徵代表程度,④當下自身的技能水平。根據自我免疫的理論假設,我們可以預期,較之非圖式性特質,在圖式性特質上,如果當下技能能力得分低的被試則更應該在評定該技能對於相應特質的特徵代表程度上得分也低,即兩者應呈明顯更高的正相關(研究結果也證實了這點)。研究進而將圖式性特質方面所對應的(技能的特徵代表程度與當下自身的技能水平的評分轉換為Z 分數後的)相關係數確定為“自我免疫指數”(SI),指數越高表明其自我免疫性越強(Greve & Wentura,2003)。但是,該方法僅為調查研究,其結果只能作為支持存在自我免疫加工的必要條件,而非充分條件。基於此,後續研究(Wentura & Greve,2005)採用了實驗法。研究者編寫了有關(中心)特質及其相應具體技能的命題描述語句作為實驗材料。其中,啟動句為描述具體技能的語句,目標句為相應特質的語句,要求被試對各語句進行是否符合的判斷。結果顯示,被試在回答啟動句為自身弱項技能時對其相應目標句的作答反應時明顯長於啟動句回答自身強項的情況,也即:在肯定自身弱項技能的前提下,被試(潛在地)趨於認為該技能對其相應特質不具有較強的特徵代表性(即兩者關聯程度較弱),以致在對特質語句作判斷時反應更慢。這正體現了自我免疫加工的特點。

討論

自我保護機制

自我保護機制1 涉及與自我有關的動機過程

從加工機制可以看出,上述兩種自我保護方式有著其較為廣泛的適用面,並能有效達成與自我有關的某些機過程——“自我一致性”(也叫自我驗證,self-verification)和自我增強(self-enhancement(Dunning,1995;Pervin,2001)。記憶忽視和自我免疫兩種加工方式均表現出個體通過對自我關聯信息的適宜操作來重視自己的優勢、輕視自己的劣勢,從而起到自我概念的保護作用。其中,記憶忽視是對信息進行選擇性的精加工,在確保自我一致性的基礎上,其主導動機更應該是自我增強:試圖尋找維持和提高自尊的信息;自我免疫則是在接受事實的基礎上對信息進行策略性地重新評估,以保證自我概念的動態穩定性,其動機本質應該是自我一致性:試圖在自我認知與所獲得的信息之間尋求一致,而可能伴隨產生的自我增強只是副產品。可見,兩者均為合理化的平衡策略,是行之有效的“現實樂觀主義”方式。

2 未來研究方向

目前該領域的研究尚存不少問題有待解決,其中記憶忽視和自我免疫的功能局限性及產生此類效應的先決條件等內容還需進一步的檢驗。

第一,與其他可選的自我保護方式相比(如否認、藉口、辯解等),是不是僅當這些(優先)手段均失去功效之後,記憶忽視或自我免疫才會發揮作用並變得必要呢?目前的研究對此尚需實證。另外,針對同一個信息情景,又會有哪些影響因素決定著個體是使用記憶忽視還是自我免疫加工?例如,當代表一個具體技能的某一缺點被知覺為永久而非短暫時,免疫功能是否更易發揮其基本作用(如,隨年齡增長短時記憶力下降等事例)?

第二,現實生活中還有不少在符合引發自我保護的情境下(如,接觸到消極自我關聯信息),個體並不執行記憶忽視或自我免疫加工,而是真實、準確地處理這些對自我概念具威脅性的信息。例如,當老師面對有關自身教學能力的一些具有建設性批評時,他們更多的是傾向於記住這些批評、並對此進行高度重視。這些情景還需在以後的研究中加以關注。目前對此現象的一個較好解釋是:當此類信息所產生的後續功用大於其潛在威脅所帶來的傷害時,人們則更願意去重視它,如:教學能力應該是一個可塑特徵,那么重視這種具建設性的批評反饋則可以更好地促進自我通過努力來提高自身教學能力。

第三,目前,記憶忽視現象已有一個可解釋的認知加工機制模型,但如前所述,還有待完善;而自我免疫現象多數暫停留於通過自評報告來進行測量研究,並未從加工機制的角度進行更詳盡的實驗研究,解決此類問題需要進一步參考自我表征的認知理論,特別是關於自我評估、動機、特質與技能之間的認知聯繫等。

第四,在明確了信息本身的特點對記憶忽視和自我免疫加工的影響之後,已有研究也進而考察信息接收者自身的不同個性特徵及當時的情緒狀態在其自我保護機制執行上的差異性。有研究初步顯示,在記憶忽視方面,高自尊者易於低自尊者(石偉,黃希庭,2007;田錄梅,張向葵,2008),自我貶損者(ego-deflation)易於自我誇大者(ego-inflation)(Green,Sedikides,& Gregg,2008),壓抑者(repressors)易於敏感者(sensitizers)(Ashley &Holtgraves,2003),鬱悶情緒者易於愉悅情緒者(Trope & Neter,1994;Trope & Pomerantz,1998);但有關當時情緒狀態的影響,也有研究(石偉,黃希庭,2008)得出不一致的結論:自尊的記憶忽視效應是特質自尊而非暫時心境的結果。另外,在自我免疫方面,有研究(Greve,Enzmann,& Hosser,2001)得出,如果服刑青少年具有較強的自我免疫和適應性,那么其自尊穩定性也較強。

第五,兩種自我保護方式的上述諸多功用均未提及其行動後果的可能不良影響。而事實上,不論記憶忽視還是自我免疫的功能並非毫無限制,這種自我保護只容許在一定範圍內建立起自我穩定性和現實反饋之間的有效聯繫,而一旦超出這一限度,那么一種“極端”的忽視或免疫均會導致個體功能性障礙(表現為明明知道自身的重大弱點卻死活不重視或不承認其重要性),而打破這一頑固性可能就是取得對此類個體的成功心理干預和治療的前提。因此,我們應該進一步討論,記憶忽視和自我免疫又會在哪些情況下達到其功用的極限?一旦超過限度,其功用又將發生怎樣的變化,個體自身或心理諮詢師又該如何進行有效應對?